Lovis Corinth. Ein Maler zwischen Naturalismus und Expressionismus

Vortrag, auf Einladung der Ernst-Gock-Gesellschaft e.V. am 17.1.1997 in Cuxhaven gehalten

Lovis Corinth zählt zu den bedeutendsten und eigenwilligsten Malern und Grafikern der deutschen Kunstgeschichte zwischen etwa 1880 und der Mitte der 20er Jahre. Bedeutend ist Corinth nicht nur wegen seines knapp 1.000 Gemälde und mehr als 2.500 Papierarbeiten umfassenden Werks, das alle hergebrachten Gattungen umfasst – also biblisches, mythologisches und geschichtliches Historienbild, Porträt, Selbstbildnis und Akt, Genre, Landschaft, Stillleben –, und seiner exponierten Position in der deutschen Kunstlandschaft mit ihren Zentren München und Berlin. Bedeutend ist er auch wegen seiner Persönlichkeit, die prototypisch für eine moderne Künstlerpersönlichkeit ist: als Einzelgänger zwischen Selbstüberschätzung und Verzweiflung, zwischen Sehnsucht nach Anerkennung und Provokation, zwischen akademischer Anpassung, gesellschaftlicher Akzeptanz und Bürgerschreckgehabe, zwischen Sensibilität und Barbarei schwankend, zeitweise wie unter Zwang arbeitend, sein Tun als existentielle Notwendigkeit begreifend und mit seiner Arbeit eine Bestimmung der eigenen Position in den komplexen Zeitläuften immer aufs Neue versuchend. Für ihn ist der Pinsel sein Schwert, die Palette sein Schild, Malerei ist seine einzige Waffe.

Diesen komplexen, vielschichtigen Menschen und sein Werk zu begreifen, fiel schon Zeitgenossen schwer, war Corinth doch einerseits ein konservativer, unzeitgemäß auf hergebrachten künstlerischen Werten beharrender Maler. In seinem 1908 erschienenen Lehrbuch über „Das Erlernen der Malerei“ schreibt er: „Es steht jedem frei, andere Kompositionsstoffe zu wählen, wie zum Beispiel Motive aus dem modernen Leben, aber Erfahrung und Praxis empfehlen eben die genannten literarischen Stoffe, da gerade in diesen das allgemein Menschliche und vieles, was man lernen soll, enthalten ist.“ Corinth verließ nie die gegenständliche Malerei, wie es Wassily Kandinsky 1910 tat. In dieser Zeit malte Corinth unbeirrt und erfolgreich in Berlin vor allem großformatige Historienbilder und Porträts. Andererseits ist Corinth in seiner Individualität ungeheuer modern. Diese fand unter anderem ihren Ausdruck in der Diskontinuität seines Werkes, und mit ihr unterlief er die allgemeine Erwartung an Geradlinigkeit und Folgerichtigkeit des künstlerischen Schaffens.

Den Untertitel dieses Beitrags „Zwischen Naturalismus und Expressionismus“ macht die Gegenüberstellung des 1890 entstandenen Gemälde Susanna im Bade (Abb. 1) und der 33 Jahre später geschaffenen Darstellung Susanna und die beiden Alten (Abb. 2) anschaulich.

Die frühe Darstellung zeigt eine junge, wohlgestaltete Frau, die sich nach dem Bade abtrocknet. Sie sitzt im Profil auf einer Steinbank vor einer Steinmauer. Die vor dem Bade abgelegten Kleider, Armreifen und Blüten liegen als beiläufige Accessoires auf Bank und Boden des seichten Bildraums. Hätte Corinth es bei den bisher genannten Motiven belassen, würde kaum jemand auf die Idee kommen, es handle sich um die alttestamentliche Susanna, sondern vielmehr um eine der zahllosen und sehr beliebten keuschen Aktdarstellungen, wie sie zur akademischen Grundausbildung eines Malers gehören. „Der Akt ist das Latein der Malerei“, wie Corinth einmal sagte. Einzig die beiden Köpfe, die links zwischen Mauer und grobem Vorhang hereinlugen und von denen nur einer wirklich sichtbar ist, weisen auf das Thema „Susanna“ hin – der biblischen Erzählung zufolge wurde die ehrbare junge Frau Joachims von zwei „Richtern“ – den Alten – in unrechtmäßiger Weise begehrt, fälschlicherweise des Ehebruchs bezichtigt, angeklagt, schließlich aber von den Beschuldigungen freigesprochen.

Der Bildraum des Gemäldes ist klar strukturiert, der Frauenkörper und die Gegenstände werden durch das Licht gleichmäßig und undramatisch beleuchtet. Die Malweise ist glatt, die Farbe als „Materie“ – als Material, das aus der Tube kommt – spielt kaum eine Rolle, dient einzig zur Erzeugung der Bildgegenstände. Allerdings gibt es Partien, etwa die Rose im Vordergrund oder den weißen und roten Stoff, die sehr freizügig mit breitem Pinsel hingestrichen sind.

Versteht man unter „Naturalismus“ eine Kunstrichtung, die es sich zur Aufgabe macht, die Erscheinung von Dingen möglichst wirklichkeitsgetreu abzubilden, dann handelt es sich bei dieser Susanna um ein naturalistisches Bild.

Das Hauptmotiv des 1923 geschaffenen großformatigen Gemäldes Susanna und die beiden Alten ist der lebensgroße Rückenakt der jungen Frau. Mit beiden Armen hat sie ihre Gewänder vor sich aufgerafft, um sich vor den beiden herandrängenden und sie bedrohenden Männern zu schützen. Ihre Haltung lässt sowohl starren Schrecken als auch Hilflosigkeit ahnen. Da sich ihre Füße außerhalb der Bildfläche befinden und ihre Beine malerisch verunklärt sind, erscheinen ihr Standort und ihr Stehen auf beängstigende Weise unsicher – sie droht gar aus dem Bild herauszufallen. Die bedrohte Standfestigkeit im doppelten Sinn ist Signal für die Not der jungen Frau, ebenso wie ihr stark gebogenes und verkrampft wirkendes Rückgrat. Die unterschiedliche Charakterisierung der drei Personen lässt das Bild zu einem Sinnbild bedrängter Menschen werden, die der Demagogie und handgreiflichen Gewalt hilflos ausgeliefert sind.

Wie bei der frühen Susanna-Darstellung erschließt sich auch bei dem späten Bild das Thema nur aus dem Zusammenhang, zumal jetzt auf jegliches Beiwerk verzichtet ist. Jetzt ist der biblische Vorwurf zu einer Allegorie gewaltsamer Bedrohung verdichtet. Corinth geht es bei dem späten Bild nicht um eine wirklichkeitsgebundene Darstellung. Vielmehr handelt es sich um ein Bild, das die Gedanken und Gefühle des Künstlers, die er beim Malen hatte, zum Ausdruck bringt und für den Betrachter sinnlich unmittelbar erfahrbar macht. Wichtiges Mittel hierzu ist der ungestüme Farbauftrag. Er reicht von pastoser Dicke bis zum völligen Fehlen des Malmaterials, er ist fleckig bei Susanna, bei den sie Bedrängenden und Bedrohenden mit breitem Pinsel hingestrichen. Farbauftrag und Malakt werden selbst zum Bildgegenstand. Den Betrachtenden wird Farbe als Material vor Augen geführt, das nicht beschreibt, sondern andeutet, und zugleich eine neue Qualität besitzt: die des Ausdrucksträgers. Die Materialisierung, d. h. das Sichtbarmachen von geistigen und seelischen Dingen sind wesentliche Merkmale des Expressionismus, der verschiedene Spielarten kennt. Gegen Ende seines Lebens schreibt Corinth: „Ein Neues habe ich gefunden: die wahre Kunst ist Unwirklichkeit üben. Das Höchste!“

Die Susanna-Bilder vertreten beispielhaft Corinths frühe und späte Kunst. Im Folgenden soll nun anhand weniger aussagekräftiger Beispiele der persönliche und künstlerische Weg des Malers nachgezeichnet und zugleich seine Vielschichtigkeit deutlich werden.

Lovis Corinth war ein Maler, der sich zeitlebens selbst beobachtete und sein Tun reflektierte. So liegt es nahe, mit Selbstbildnissen zu beginnen – dem 1897 in München entstandenen Selbstbildnis mit Skelett (Abb. 3) und dem vorletzten, 1924 gemalten Selbstporträt mit Palette (Abb. 4). Anders als die unterschiedlichen Formulierungen der biblischen Susanna, zeigen die beiden Selbstbildnisse motivische und inhaltliche Kontinuität: Denn bereits beim frühen Selbstbildnis spielen Tod und Vergänglichkeit durch die Anwesenheit von Skelett und Rauch – alte Symbole der Vanitas – eine zentrale Rolle. Beim späten Bild ist das „Memento mori“ – des „Gedenke, dass Du sterben musst“ – sublimiert in der schonungslosen, beinahe karikierenden Schilderung des von Alter und Krankheit gezeichneten, gebrechlichen Selbst. Das ausgemergelte Gesicht des Malers trägt Züge eines Totenschädels, mithin des Todes.

Beide Bilder sind darüber hinaus „Standesporträts“, denn Corinth stellt sich als Künstler in seinem Atelier und mit Requisiten dar. Diese Art der analytischen Selbstdarstellung ist bei Corinth kein bravouröses „Spiel“ mit Traditionen. Das Wissen um Tod und Vergänglichkeit, um die eigene Gefährdung spielte bei Corinth zeitlebens eine zentrale Rolle, war Ausdruck der Depressionen des Künstlers. Gegen sie führte er einen lebenslangen Kampf, hauptsächliche „Waffe“ war die Malerei.

Das frühe, in München entstandene Selbstbildnis (Abb. 3) ist ein Schlüsselwerk für das Verständnis des Malers: Corinth, ein ungeschlachter, bärenstarker Mann, steht vor dem Fenster seines Münchener Ateliers, durch dessen Fenster der Blick hinausgeht auf die Stadtsilhouette. Seitlich hinter dem Künstler hängt ein Skelett – anatomische Studienhilfe und Vergänglichkeitsmahnung zugleich. Das Bild ist in zwei Bereiche gegliedert, die voneinander getrennt und doch eng miteinander verbunden sind: der Innenraum des Ateliers mit Künstler und Requisit und der Außenraum mit der Stadt München, verbunden durch das vielteilige Atelierfenster, dessen Sprossen hinter dem Skelett ein Kreuz bilden – das Kreuz als Symbol der Passion, des Todes und gleichzeitig seiner Überwindung.

Corinths Selbstbildnis mit Skelett hat mehrere Sinnschichten: Erstens kommt die traditionelle Vorstellung, dass der Künstler Melancholiker sei zum Ausdruck. Albrecht Dürer etwa hat dies in seinem Kupferstich Melencolia I (Abb. 5) thematisiert. Unmittelbarer Anknüpfungspunkt für Corinth bildete jedoch Arnold Böcklins 1872 entstandenes Selbstbildnis mit fiedelndem Tod (Abb. 6). Für Böcklin ist der auf der letzten Seite des Instruments spielende Tod eher Inspirationsquelle denn Vanitassymbol – eine idealistische Überhöhung des Künstlers und seiner Rolle als Seher, Künder, Prophet. Zweitens ist Corinths Gemälde illusionslos naturalistisch, denn das Symbolische wird subtil heruntergespielt – das Skelett ist Requisit, nicht Akteur wie bei Böcklin. Im Vordergrund steht die schonungslose Darstellung des von übermäßigem Alkoholgenuss gekennzeichneten Selbst – der Maler war zeitlebens mehr oder minder abhängig von Alkohol als Mittel, seine täglichen Verzweiflungen und Melancholien zu betäuben.

Und doch ist Corinths selbstbewusst frontaler Blick aus dem Bild nicht ohne nobilitierendes Vorbild. Denn in der Kartusche rechts oben mit der Inschrift „Lovis Corinth. 38 J[ahr] a[nno] 1896“ verrät sich der Bezug zu Albrecht Dürers christomorphem Selbstbildnis im Pelzrock von 1500 (Abb. 7), das eine inhaltlich vergleichbare Inschrift trägt. Der Künstler als weltlicher, christusähnlicher „Schöpfer“, diese von Humanistenstolz geprägte Vorstellung Dürers, wird bei Corinth zur nüchternen Selbstanalyse eines Künstlers, der im Wissen um Tod und Vergänglichkeit malte. Das Zeichen des Atelierfensterkreuzes zeigt an, dass er dies offensichtlich als eine ebenso auszeichnende wie peinigende und erlösende Passion begriff – Passion bedeutet Leiden und Leidenschaft gleichermaßen.

Eine dritte Sinnschicht kommt hinzu: Innenraum und Außenraum, Atelier und Stadt, stehen durch die unmittelbare Zuordnung der beiden Vergänglichkeitssymbole miteinander in Beziehung: Denn der Rauch steigt unmittelbar hinter dem Skelett aus den Schornsteinen der Stadt München auf. Auch dies sicher kein Zufall. Als Corinth dieses Bild malte, war die noch wenige Jahren zuvor liberale, weltoffene Kunstpolitik Münchens einer konservativ restriktiven gewichen. Alle Kunstrichtungen, die thematisch und stilistisch nicht der Erbauung und Erhebung dienten, waren ungelitten. Ausländischen, vor allem französischen Künstlern wurde die Möglichkeit in München auszustellen, erschwert, die Fronten zwischen akademisch-historistischen Künstlern einerseits, den zahlreichen naturalistischen Künstlern sowie den Anhängern von Idealismus, Symbolismus und Jugendstil andererseits waren so verhärtet, dass keine fruchtbare Auseinandersetzung möglich war. All dies brachte es mit sich, dass der Stern Münchens als führende Kunststadt des Deutschen Reiches im Sinken begriffen war. So ist es sicher nicht falsch, im Selbstporträt mit Skelett auch einen Kommentar Corinths zur kulturpolitischen Situation Münchens zu sehen: München als Kunststadt ist vergänglich wie der Rauch und dem Tod geweiht.

Lovis Corinth hielt sich zweimal für längere Zeit in München auf: das erste Mal von 1880 bis 1884, als er an der Münchener Akademie studierte. 1891 kehrte er zurück, um bis 1901 zu bleiben. Das Porträt seines Vaters (Abb. 8) entstand 1883, also während der ersten Periode.

Lovis wurde als „Louis“ am 21. Juli 1858 im ostpreußischen Tapiau als einziges Kind des wohlhabenden Ehepaars Franz Heinrich und Wilhelmine Amalie Corinth geboren, die Änderung des Namens in „Lovis“ erfolgte Ende der 80er Jahre. Die Mutter hatte Grundbesitz, eine Lohgerberei und fünf Kinder in ihre zweite Ehe mitgebracht, der Vater vermehrte das Vermögen nach Kräften und brachte es bis zur angesehenen Position eines Königsberger Ratsherrn.

Als selbstbewusster und wohlhabender Bürger ist er porträtiert. Zwischen den eifersüchtigen und um ihren Erbteil bangenden Stiefgeschwistern und dem Nachkömmling herrschte ein mehr oder minder offener Krieg, den die wenig liebevolle Mutter nicht zu schlichten vermochte. Umso enger war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, der ihm als einziger Aufmerksamkeit und Liebe entgegenbrachte. Louis Corinth wuchs in ländlicher Umgebung auf, das blutige Geschäft der Lohgerberei machte großen Eindruck auf ihn, den er später in Gemälden verarbeiten sollte. Der heranwachsende, bäurisch ungehobelte Knabe besuchte in Königsberg das humanistische Gymnasium, wo die Grundlagen für das lebenslang andauernde Interesse für historische, biblische und mythologische Themen gelegt wurden.

Seine höhere Bildung verschärfte den Konflikt mit den Stiefgeschwistern, nicht zuletzt dadurch, dass Louis jetzt Hochdeutsch sprach. Corinths Situation als Kind und Jugendlicher war stets die eines Außenseiters, am jeweiligen Platz falsch – ein Trauma, das Corinth sein Leben lang nicht loswurde, das aber kreatives Potential in sich barg. Nach dem Tod der Mutter verließ Louis Corinth 1873 die Höhere Schule. Sein Vater unterstützte nachhaltig die künstlerischen Ambitionen seines Sohnes moralisch und finanziell und gab ihm die Erlaubnis zum Besuch der Königsberger Akademie. Beide bezogen in der ostpreußischen Hauptstadt eine gemeinsame Wohnung, der Vater erwarb in Königsberg mehrere Häuser. Louis Corinth besuchte hier von 1876 bis 1880 die Kunstakademie.

Weit bedeutsamer als die Königsberger Zeit war die sich unmittelbar daran anschließende Studienzeit an der Münchener Akademie, die seinerzeit die berühmteste und wichtigste des Deutschen Reiches war. In München waren es das Nebeneinander verschiedener künstlerischer Richtungen und die Auseinandersetzung zwischen ihnen, besonders aber die wesentlich durch französische Künstler beeinflussten Richtungen des Naturalismus einschließlich der Freilichtmalerei, die Corinth prägten. In ihrer Bedeutung für Corinth nicht zu unterschätzen sind die Kontakte zu den Künstler- und Literatenzirkeln, ferner die großen international bestückten Kunstausstellungen im Münchner Glaspalast sowie die reichen königlichen Sammlungen der Alten und Neuen Pinakothek.

Nach Abschluss der Akademie und einjährigem Militärdienst ging Louis 1884 zunächst nach Antwerpen, wo er vor allem die Alten Meister studierte: Frans Hals, Peter Paul Rubens und Rembrandt. Dann übersiedelte er nach Paris, das europäische Kunstzentrum schlechthin. Corinth studierte an der Académie Julian, einer der Hochburgen der französischen akademischen Salonmalerei. Bezeichnend für Corinths Interessenlage ist die Tatsache, dass er sich in Paris offensichtlich ausschließlich mit Salonmalerei, ihren literarischen Themen, ihrem Formalismus und ihren hohen handwerklichen Ansprüchen beschäftigte. Die Ausstellungen der Impressionisten besuchte er anscheinend ebenso wenig, wie er die avantgardistischen Strömungen der Pointillisten Georges Seurat und Paul Signac wahrnahm oder der Gruppe von Pont-Aven mit Paul Gauguin und Vincent van Gogh Beachtung schenkte. Die Spielarten impressionistischer Malerei studierte er nicht in Paris, sondern in deutschen Museen und Ausstellungen.

Corinths Versuche, mit seinen Bildern eine Auszeichnung des offiziellen Pariser Salon zu erzielen, scheiterten. Daraufhin verließ er 1887 enttäuscht die französische Hauptstadt und ging für einige Monate nach Berlin, wo er Max Klinger, Walter Leistikow und Karl Stauffer-Bern kennenlernte. Anfang 1889 starb der Vater. Sein reiches Erbe sicherte dem Sohn künftig die finanzielle Unabhängigkeit.

Mit der 1945 zerstörten Pietà von 1889 (Abb. 9) erhielt Corinth dann 1890 endlich die lang ersehnte Auszeichnung des Pariser Salon. Durch diesen Erfolg ermutigt, siedelte Corinth im Herbst 1891 wieder nach München über, das ihm attraktiver erschien als Berlin.

Auch wenn Corinth die Streitereien innerhalb der Münchner Kunstszene zuwider waren, mischte er doch mit. Aus Protest gegen Restriktionen bei der Zulassung ausländischer Künstler zur Internationalen Kunstschau des Jahres 1892 gründete er mit ca. 100 Kollegen die Münchener Secession, die sich 1894 ihrerseits spaltete. Corinth trat u. a. mit Max Slevogt, Wilhelm Trübner und Thomas Theodor Heine der fortschrittlichen „Freien Vereinigung“ bei mit dem Ergebnis, dass er in München kaum mehr ausstellen konnte.

1896 gehörte er zu den Gründern der Freimaurerloge „In Treue fest“, deren Mitglieder er 1898/99 in dem Gruppenbildnis malte (Abb. 10). Die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung, zu deren höchsten Gütern freie Meinungsäußerung und Unabhängigkeit von kirchlicher Bevormundung gehörten, zeigt, dass der Maler eher in randständigen, freidenkenden, toleranten Zirkeln verkehrte. In dieselbe freiheitliche Richtung wies Corinths intensiver Kontakt zu Dichtern und Literaten Schwabings, vor allem zu einer durchaus anarchischen, spitzzüngigen Gruppe, die sich bezeichnenderweise „Die Nebenregierung“ nannte.

Mit der Komposition des Gruppenporträts knüpfte Corinth an die Tradition der niederländischen Schützenstücke des 17. Jahrhunderts an, die er spätestens seit seinem Antwerpenaufenthalt kannte. Dass Corinth bei seinem Gruppenbildnis auf Schützenstücke des 17. Jahrhunderts wie das Festmahl der Offiziere der St.-Hadrians-Schützengilde von Frans Hals (Abb. 11) zurückgriff, hat künstlerische Aspekte, mag aber auch darin begründet liegen, dass die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts seinerzeit als Kunst einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung galt, und Schützengilden Vereinigungen freier Bürger waren.

Corinth stand mit seiner Rezeption niederländischer Kunst in München nicht alleine – ganz im Gegenteil, denn die naturalistische Münchener Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts war von dieser Kunst genauso beeinflusst wie von der zeitgenössischen französischen Malerei. Besonders Wilhelm Leibl und seine Anhänger schätzten die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts hoch. Leibl, der des Münchener Kunstbetriebs schon in der 70er Jahren überdrüssig geworden war und sich ins bayerische Oberland zurückgezogen hatte, verarbeitete Anregungen des holländischen Gruppenporträts zum Beispiel in seinem Gemälde Die Dorfpolitiker aus dem Jahr 1876/77 (Abb. 12).

Anders als Leibl verlegte Corinth zwar seinen Wohnsitz nicht von München weg, hielt sich jedoch in den 90er Jahren häufig außerhalb der Stadt auf. Bei Bernied am Starnberger See, wo vor allem Künstler des Leibl-Kreises Landschaftsbilder vor Ort, d. h. im Freien gemalt hatten und malten, schuf Corinth 1892 das Bild eines „Waldinneren“ (Abb. 13).

Sein Thema ist das geheimnisvolle Leuchten, das gedämpfte, gleichmäßig warme Vom-Licht-erfüllt-Sein eines natürlichen „Innenraums“, eines dichten, aber dennoch lichten Waldes, da und dort von einzelnen hellen Sonnenflecken unterbrochen. Die Farbe ist streifig und tupfend aufgetragen, einzelne Flecken sind erst nachträglich aufgebracht. Corinth wendete bei diesem Bild die sogenannte „Alla-Prima“-Technik an, die besonders im Leibl-Kreis geübt wurde. Bei dieser Technik wird nass in nass und in einem Zug gemalt, spätere Korrekturen sind – eigentlich – nicht erlaubt. Das Ziel Corinths lag bei diesem Bild darin, die atmosphärische Stimmung und vor allem die eigene Naturwahrnehmung wiederzugeben. Insofern steht er Künstlern wie Wilhelm Trübner oder Carl Schuch mit seinem Waldinneren bei Saut du Doubs von 1887 (Abb. 14) als wichtigen Vertretern solcher stimmungsvollen tonigen Landschaftsbilder näher als den französischen Impressionisten, auch wenn Fleckigkeit, relative Helligkeit und Buntfarbigkeit an impressionistische Gemälde erinnern mögen.

Das 1893 gemalte Bild Im Schlachthaus (Abb. 15) unterscheidet sich malerisch deutlich von dem ein Jahr zuvor entstandenen „Naturinterieur“. Der an sich dunkle Raum des Schlachthauses ist lichthaltig, doch strahlt das Licht unwirklich von den Gegenständen selbst aus und vereint Opfer und Täter in einer gemeinsamen, an ein Ritual gemahnenden Handlung, die zweigeteilt ist: rechts das Ausweiden, links die Vorbereitung zum Zerteilen. Wo das gerade entweichende Leben ausfließt und auf dem Boden blutige Lachen hinterlässt, leuchtet es auf und schafft eine schwüle Atmosphäre, die mit allen Sinnen erfahrbar zu sein scheint. Der erregte Malduktus mit schlagenden, die Form zum Teil zerstörenden Pinselstrichen erfasst das ganze Bild, ahmt die Aktion nach und verleiht dem Gemälde eine Aggressivität, die künstlerische Vorbilder weit hinter sich lässt.

Zu diesen zählt Rembrandts 1655 entstandener Geschlachteter Ochse (Abb. 16). Auf den ersten Blick sind – neben dem Bildmotiv – auch malerische Gemeinsamkeiten in der Behandlung des Tierkadavers erkennen, doch auch die wesentlichen Unterschiede. Die Aggressivität verweist auf Corinths eigene Kindheitserfahrungen, die er in der elterlichen Lohgerberei gemacht hatte. Der Künstler berichtet: „Alle Vormittage war hier [im Schlachthaus] immer eifriges Leben. Weißer Dampf rauchte aus den aufgebrochenen Leibern der Tiere. Eingeweide, rote, violette und perlmutterfarbige, hingen an den eisernen Pfeilern.“ Das Schlachten war für Corinth mehr als ein Bildmotiv. Der Kunstschriftsteller, Kritiker und Galerist Julius Meier-Graefe ging 1918 sogar so weit, Corinths Malerei als solche auf den Begriff des Schlachtens zu bringen: „Manchmal und gerade in Berlin spürte er vor der Staffelei ein irdisches Vergnügen wie der Schlächter vor dem Vieh [...] Er schlachtete, während er malte.“ Insofern sind dieses und die weiteren Münchener Schlachthausbilder Kristallisationspunkte im Werk des Künstlers. In ihnen ist der emotionsgeladene, expressive Malduktus, der in Corinths spätem Werk vorherrschend werden sollte, bereits ausgeprägt, allerdings noch thematisch begründet. Zugleich zeigt gerade dieses Bild Corinths Fähigkeit, Atmosphäre und Stimmung, die durch Licht und Luft geprägt werden, in Malerei umzusetzen.

Corinth sah zeitlebens seine eigentliche Bestimmung darin, Maler erzählender, inhaltlich anspruchsvoller Figurenbilder zu sein. Durch das 178 x 208 cm messende Historiengemälde Diogenes von 1891/92 (Abb. 18) mit seinen annähernd lebensgroßen Figuren wollte Corinth in der Münchener Kunstszene bekannt werden. Nach seiner Rückkehr aus Paris war Corinth fertig ausgebildeter Künstler und musste nun auf eigenen künstlerischen Beinen stehen. Entsprechend dick trägt er bei diesem Bild auf. Handwerklich brillierend und, die Kunstgeschichte plündernd, eine neue Bildfindung suchend, hoffte er, ein den Alten Meistern ebenbürtiges Werk zu schaffen: Das Gemälde zeigt den Kyniker Diogenes, der am hellen Tag mit der Laterne in der Hand nach einem guten Menschen sucht und dabei verhöhnt wird. Corinth wählte den Moment der vielstimmigen Reaktion auf das unverständliche Verhalten Diogenes’, um eine Vielfalt von Gesten und Stellungen zeigen zu können. Dabei wird der Gegensatz von Jung und Alt, nackt und bekleidet ausgereizt.

Für dieses Bild waren Alte Meister genauso hilfreich wie zeitgenössische. Die Ärmlichkeit des Protagonisten, vor allem aber die das Wesentliche schlaglichtartig hervorhebende Beleuchtung sind von Caravaggio – etwa dessen Madonna di Loreto (1604) (Abb. 18) – und den niederländischen Caravaggisten inspiriert.

In deutlich inszeniertem Gegensatz zu der „proletarischen“ Ärmlichkeit Diogenes’ und der Figurengruppe im Vordergrund stehen die Buben im Hintergrund. Hier bemüht Corinth die zeitgenössische idealistische Malerei, die u. a. von Hans von Marées vertreten wird. Bei der 1873 geschaffenen Darstellung der Orangenpflücker (Abb. 19) ist das „gefrorene“ Leben der idealisiert wiedergegebenen Körper unmittelbar vergleichbar.

Corinth trat mit diesem Figurenbild in Konkurrenz zur akademischen, idealisierenden Historienmalerei, die gerade in München eine ihrer Hochburgen hatte. Wie groß der Unterschied zur „offiziellen“ Malerei war und wie provozierend Corinths Diogenes in München und anderswo erscheinen musste, zeigt die Gegenüberstellung mit einem der berühmtesten deutschen Historienbildern des ausgehenden 19. Jahrhunderts: Karl von Pilotys Thusnelda im Triumphzug des Germanicus (Abb. 20).

Corinth versuchte also, in der Kombination von Provokation, Ironie und Bravour Kunstkenner von seinen Fähigkeiten zu überzeugen, wobei ihm eine naturalistisch ungeschminkte Wirklichkeitswiedergabe des idealen literarischen Sujets wichtig war, legitimiert durch die Kunstgeschichte. Mit dem Bild erreichte Corinth nicht die erhoffte Anerkennung als Historienmaler, wohl aber wurde er bekannt, denn die Kunstkritik bedachte den Diogenes mit überwiegend vernichtenden Besprechungen. Die Kritik richtete sich nicht gegen den uns heute befremdenden Eklektizismus, sondern vor allem gegen die naturalistische Wiedergabe des Diogenes und der Knaben im Vordergrund, bezichtigte Corinth der Verletzung des Schicklichen.

Ein weiteres Kontinuum im Schaffen Corinths ist die Darstellung des nackten weiblichen Körpers. „Ich kann wohl sagen, daß die Erotik das Geistvollste und am schwersten zu Bewältigende sein wird als rein malerischer Begriff“, so Corinth in seiner Selbstbiographie über die Aktmalerei.

Der Liegende Akt des Jahres 1899 (Abb. 21) ist zweifellos einer der sinnlichsten im Corinth’schen Œuvre. Im Vergleich mit ihm wirkt der Körper der Susanna von 1890 (Abb. 1) trocken und akademisch. Das Bild von 1899 zeigt eine entspannt schlummernde Frau in weißem Bettzeug, ihre Reize darbietend. Die farbige Gestaltung verleiht der Haut eine sinnliche Wärme, die dem Betrachter suggeriert, „das Fleisch mit dem Finger eindrücken zu können und das Blut unter der Haut pulsieren zu sehen“, wie Corinth schreibt. Zur Steigerung der Erotik des Frauenkörpers dient die ungemein freie, breite Malweise des Bettzeugs. Gegen Ende der Münchener Zeit beginnt also bereits die im späten Werk immer stärker zum Tragen kommende Entbindung der Farbe von ihrer Aufgabe, Gegenstände wirklichkeitsgetreu, also naturalistisch abzubilden. Der Kunstkritiker Ludwig Thormaehlen schreibt anlässlich der großen Corinth-Ausstellung 1923: „Es scheint fast Widersinn, aber ist ein Schicksal und Merkmal der Zeit, daß gerade die Bilder privatester Erregtheit in künstlerischer Hinsicht als die vollendetsten und gültigsten sich dartun […]“ Tatsächlich ist Malen für Corinth oft ein erotischer Akt, während dessen er sich völlig entäußerte. Der Liegende Akt ist nicht nur ein thematischer, sondern auch malerischer Hymnus an Eros, der für Corinth einer der wichtigsten Impulse für sein Schaffen war.

Ein weiteres zentrales Thema Corinths ist das Porträt. In München malte er vorwiegend Freunde und Bekannte, geldbringende Aufträge waren selten. Dies sollte sich in Berlin ändern, wo die Porträtaufträge zur wichtigsten Einnahmequelle des Malers wurden.

Das im Jahr 1900 noch in München entstandene Bildnis Eduard Graf von Keyserling (Abb. 22) gehört zu Corinths bedeutendsten Porträts – der Maler selbst schätzte es sehr.

Schonungslos wahrhaftig ist die hagere Gestalt des baltischen Schriftstellers, der wie Corinth in den Schwabinger Literatenkreisen verkehrte, in ihrer äußeren Erscheinung wiedergegeben. Auf dem schmalen Körper mit hängenden Schultern und langem Hals sitzt das Haupt mit den entrückt wirkenden Gesichtszügen – das inhaltliche und kompositorische Zentrum des Bildes. In großen Höhlen liegen die seherisch aufgerissenen Augen. Die eingefallenen Wangen und das fliehende Kinn betonen den eigenartig geformten roten Mund. Das ernste Gesicht und die Hände im Schoß des ruhig Sitzenden charakterisieren die Persönlichkeit des feinnervigen Erzählers. Zugleich ist es das Erscheinungsbild eines Kränkelnden – von Keyserling litt unter einer fortschreitenden Rückenmarkserkrankung. Der beinahe neutrale Hintergrund steigert den Porträtierten zu monumentaler Gegenwart.

Insgesamt 14 Jahre lang hielt sich Lovis Corinth in München auf, bevor er im Jahre 1901 endgültig nach Berlin übersiedelte. Den in München entstandenen Gemälden ist eines gemein: ihre Verschiedenartigkeit, aber auch der gewisse Hang zum künstlerisch forcierten Risiko, zum Sensationellen und zum Skandal. Besonders in den 1890er Jahren jagte der Maler chamäleonartig durch die Gattungen: von Akt- und Genredarstellungen zu Bildern religiöser oder mythologischer Thematik, von Landschaften und Interieurs über Tierstücke und Stillleben bis hin zu den Porträts. Ebenso sprunghaft wechselte Corinth Stile und Malweisen, von der altmeisterlich durchgezeichneten Darstellung bis zum flüchtig hingespachtelten Pinselduktus. Der sprunghafte Wechsel im Werk vor 1900 zeigt zweierlei:

Erstens die Suche nach Anerkennung und Erfolg des brennend ehrgeizigen jungen Künstlers, der es liebte, im Kunstbetrieb aufzufallen. Rückblickend schreibt er: „Ich schwamm vergnügt in diesem Strome mit, stolz darauf, daß man mich als eine Stimme mehr schätzte, ferner hatte ich aber das instinktive Gefühl, daß ich in dieser Clique weiterkommen konnte.“ – Ausdruck von Karrierebewusstsein eines Berufskünstlers, dem die Strategien des Erfolgs zunehmend vertraut wurden. Zweitens zeigt der Wechsel das Potential und die Phantasie eines Malers, der zeit seines Lebens bereit war, sich immer wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen, und der auf neue Einflüsse zu reagieren wusste. Gleichzeitig wird den Betrachtenden aber auch bewusst, dass jedes Bild eine andere Aufgabe darstellte, die der Maler immer wieder neu lösen musste und die bei Corinth jedes Mal mit einem neuen schöpferischen Kraftakt verbunden war.

„München ist mir in vieler Hinsicht verleidet, und ich habe keine Lust, mich bei den Schafsköpfen irgendeiner dortigen Partei Liebkind zu machen, und ohne das geht es nicht. Auch sonst ist mir das Leben langweilig geworden; dagegen Berlin: Frack, Lackschuhe –“, so schrieb Corinth im Jahre 1900. Unmittelbarer Auslöser für die Übersiedlung nach Berlin, wo Corinth bis zu seinem Tode leben wird, war jedoch ein Gemälde.

Das großformatige, in seiner zweiten Fassung 1900 vollendete Gemälde der Salome (Abb. 23) wollte Corinth in München auf der Secessions-Ausstellung desselben Jahres zeigen. Von der Jury abgelehnt, entschloss sich Corinth auf Anraten seines Freundes Walter Leistikow, mit Salome in Berlin zu debütieren. So wurde das Gemälde auf der Jahresausstellung der Berliner Secession gezeigt und sofort vom Museum der Bildenden Künste Leipzig angekauft. „Ich wurde für Berlin eine Kapazität“, so Corinth nach dem Berliner Anfangserfolg.

Corinth betrat das künstlerische und gesellschaftliche Parkett Berlins mit einem typisch münchenerischen Fin-de-Siècle-Gemälde, in dessen Mittelpunkt die biblische Figur der Salome als ruchlose Femme Fatale steht – ein Thema, das für die Jahrhundertwende charakteristisch war – man denke etwa an Franz von Stucks Die Sünde (1893) oder die 1906 entstandene, schwül-erotische Tanzende Salome (Abb. 24); insofern war Corinths Themenwahl auch „marktgerecht“.

Berühmt konnte man in Berlin auf dem Feld der Kunst nur durch einen Affront gegen den Kaiser werden. Für diesen hatte die Kunst zuvorderst dem Ruhm des Reiches und des preußischen Herrscherhauses zu dienen. Ansonsten sollte sie Seelenbalsam sein gegen die Nöte des Lebens. Eine Kunst, die so idealistisch nicht war, wurde vom Kaiser als „Rinnsteinkunst“ abqualifiziert. Das Berliner Bildungsbürgertum war begeistert, solcher Auffassung zu widersprechen. Mit Max Liebermann als kulturellem Gegen-Kaiser wurde der Kampf um die moderne Kunst in Berlin zum amüsanten Nebenschauplatz hoher Politik. Den jungen Kaiser auf dem Felde der Gegenwartskunst zu attackieren, ihn aufgrund seiner betulichen und schwülstigen Äußerungen zur Kunst lächerlich zu machen, das gehörte zu den von der Presse ausführlich kommentierten Vergnügen des Berliner Bürgertums. Alles, was jung und unternehmend war, was Bildung und/oder Vermögen und internationale Kontakte hatte, war künstlerisch gegen den Kaiser. Das jüdische Großbürgertum zumal, das mit beträchtlichen finanziellen Mitteln auch moderne Kunst sammelte. Die für den Großteil der bürgerlichen Elite Berlins bis zum Ersten Weltkrieg gültige Formel „Gegen den Kaiser mit ihm“ galt auch für Corinth.

Der Maler ließ sich für seine Salome durch das 1893 verfasste und seinerzeit bekannte Theaterstück von Oscar Wilde anregen, dessen Leitmotiv der todbringende Blick ist. Corinth verdichtet dieses Blickmotiv zu einer psychologisch hochdramatischen Szene. Er tut dies mit großem inszenatorischem Aufwand, den er frei erfunden hat. Die Szene spielt in einem Palasthof bei hellem Tageslicht – Wilde schreibt Mondnacht vor. Ganz im Vordergrund agieren die annähernd lebensgroßen Figuren, die entgegen jeder akademischen Konvention durch die Bildränder ab- und angeschnitten werden. Ebenso unkonventionell sind das blutige Henkerschwert und der Leichnams Johannes’ des Täufers, der gerade weggebracht wird, und von dem nur die Beine zu sehen sind. Das Zentrum des Bildes nimmt die barbusige, prächtig geschmückte, dennoch billig wirkende Salome ein: Sie öffnet mit ihrer reich beringten Hand das linke Auge des Täufers, dessen Haupt ihr in einer großen blauen Schüssel dargeboten wird. Er, der sich zu Lebzeiten beständig weigerte, sie anzusehen, um ihren Reizen nicht zu verfallen, soll das wenigstens als Toter nun tun. Der letzte und einzige Blickkontakt der beiden, darum kreist die Komposition des atmosphärisch dichten, sinnlich-schwülen, grausamen und unkonventionellen Bildes.

Als Corinth sich 1901 in Berlin niederließ, war er kein Unbekannter. Er konnte an wichtige Bekanntschaften anknüpfen, die er während seines ersten Aufenthaltes in der Reichshauptstadt 1887/1888 geschlossen hatte, und von denen der bereits

Zum Vergrößern auf das jeweilige Bild klicken.

erwähnte Walter Leistikow besonders wichtig war, weil er ihm anfangs den Weg ebnete.

Corinths Selbstverständnis als Künstler und als Mitglied der Gesellschaft fand seinen Niederschlag in Selbstporträts, besser Selbstinszenierungen: Das Selbstbildnis mit Modell (Abb. 25) entstand 1901 zwar noch in München, jedoch unmittelbar vor der Übersiedlung nach Berlin. Durch die provokant inszenierte Ähnlichkeit mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck empfahl sich Corinth der Klientel in der Reichshauptstadt. Das Bild legt eine weitere Facette von Corinths Selbstverständnis offen: Er sieht sich als arrivierter, sich seiner selbst und seines Könnens bewusster Künstler, an den sich die Modelle schutzsuchend lehnen – ein Standesporträt, nicht ohne eine Prise Erotik.

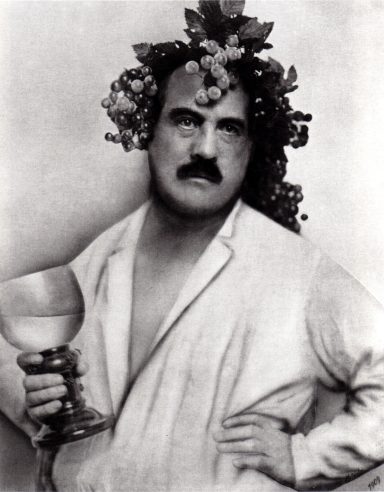

Ganz anders die fotografische Selbstinzenierung als Bacchant des Jahres 1909 (Abb. 26). Hier reflektiert Corinth seine Trunksucht, überhöht durch den Verweis auf die antike Mythologie. Auch reflektiert der Bacchant Corinths Rolle in der Berliner Gesellschaft, die er genoss und unter der er gleichzeitig litt. Er stürzte sich seit 1901 als gleichsam unverbildete Urnatur ins Leben der Berliner Gesellschaft, deren Liebling er in dieser Rolle wurde: „Er schwang den Becher, redete, machte sich beliebt. Der Rhythmus eines Eisbären mit kleinen roten Augen glitt über Berlins Parkett. Er sah manchen Berliner Bankier, manche Bankiersgattin, die sich vor ihm wiegte, mit lüstigen Augen an: schlachtreifer Speck! Es gehörte zu den Freuden des Berliner Winters, ihn tanzen zu sehen. Beim Souper hatte er immer zwei Karaffen [Weins] vor seinem Teller. Über Impressionismus sprach man mit ihm und Empfindung. […] Wenn man die Augen halb schloß, regten sich nackte Glieder unter dem zotteligen Fell. Ein Fräulein geriet in Ohnmacht.“ So beschreibt Meier-Graefe Corinth in der Berliner Gesellschaft.

Auf Anraten Leistikows eröffnete Corinth 1901 eine Malschule für Frauen, d. h. vor allem für junge Damen der Gesellschaft. Seine erste Schülerin wurde zum wichtigsten Menschen seines Lebens: Charlotte Berend, aus angesehener jüdischer Familie stammend, selbstbewusst, künstlerisch talentiert und 23 Jahre jünger als ihr Lehrer. Corinth malte und zeichnete sie von 1901 an als sein Lieblingsmodell unzählige Male.

Eine der bezauberndsten Darstellungen ist das 1902 während der ersten gemeinsamen Reise an der Ostsee gemalte Bild Paddel-Peter-mannchen (Abb. 27). Der eigentümliche Titel ist vom Kosenamen Charlotte Berends „Petermann“ bzw. „Petermannchen“ abgeleitet. Die Frische des Bildes wird durch die kokette, natürliche Haltung der 22-jährigen Geliebten mit ihren windzerzausten Haaren ebenso hervorgerufen wie durch das muntere Spiel der Wellen, die schäumend und im Sonnenlicht blinkend auf das Ufer zulaufen und den Strand überspülen. Durch die extrem hohe Horizontlinie werden Wasser und Strand zur Folie für Charlotte, die dadurch ihren farblichen und kompositorischen Halt bekommt. Die flotte Pinselführung Corinths, der mit breiten Strichen die beweglichen Lichteffekte spielerisch und treffsicher eingefangen hat, unterstützt die Gelöstheit und Spontaneität des Bildes, das ohne inhaltlichen Tiefsinn die Intimität eines starken Gefühlserlebnisses vermittelt.

Der eingefangene Augenblick und dessen Atmosphäre sowie der hohe Horizont machen deutlich, dass Corinth sich in Berlin mit dem französischen Impressionismus vertraut gemacht hat, etwa mit Gemälden von Édouard Manet. Impressionistische Bilder haben häufig eine sehr hohe Horizontlinie, wie zum Beispiel Manets Berliner Gemälde Im Wintergarten aus dem Jahre 1879 (Abb. 28).

Die 1903 geschlossene Ehe mit Charlotte Berend gab dem Leben Corinths erstmals verlässlichen Halt. Charlotte mit ihrer Liebe und Kraft, ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Organisationstalent war ihm die ideale Frau, denn sie hielt es aus, wenn er ihr während der ständig wiederkehrenden Depressionen erklärte, daß seine Kunst nichts tauge, und dass er nichts und niemanden liebe, auch nicht sie. Ein Mittel gegen solche selbstzerstörerischen Verzweiflungsanfälle war der von Charlotte Berend-Corinth souverän geübte Tonfall von „Scherz, Ironie und tieferer Bedeutung“, wie sie ihn nannte. Damit konnte sie ihren Mann besänftigen, an dem sie immer wieder ganz unglaublich fand, „daß er so kindlich geblieben war, daß man ihn um den Finger wickeln konnte, wenn man den rechten Ton traf“. Ein anderes Mittel gegen Corinths Depressionen war die von seiner Ehefrau durch Blumenarrangements oder anziehende Garderobe geschickt gesteuerte Verführung zur Malerei.

Mit Charlotte hatte Corinth zwei Kinder, den 1904 geborenen Sohm Thomas und die 1909 zur Welt gekommene Tochter Wilhelmine. Das 1909 gemalte, durch seinen Titel Donna Gravida (Abb. 29) auf das gleichnamige Gemälde Raffaels anspielende Bild zeigt Charlotte Berend-Corinth kurz vor der Geburt Wilhelmines. Corinth schildert in zurückhaltender, gerade dadurch raffinierter Farbigkeit und freier, offener Malweise seine Frau, die entspannt in einem Sessel sitzt. Sie bedeckt ihren bloßen Leib und die großen Brüste notdürftig mit einem Tuch. Ihr gelassen schönes Gesicht ist von dunklen Haaren und dem bis zwischen die Brüste reichenden Tuch gerahmt. Auf diese Weise wird die dort liegende Hand optisch mit dem Gesicht verbunden, sodass der Blick der Betrachtenden zwischen diesem und dem schwangeren Leib hin und herwandert.

Das Spiel von Bergen und Enthüllen, das sich in Leib wie Gesicht äußert, verleiht dem Bild seine hohe Qualität. Die gleichermaßen sehr intime wie monumentale Darstellung erhebt dieses Gemälde über die reine anekdotische Schilderung der schwangeren Ehefrau ins Sinnbildhafte: die Frau als Lebensspenderin, Symbol der Fruchtbarkeit schlechthin. Am Beginn des 20. Jahrhunderts war die Darstellung einer Schwangeren durchaus unkonventionell. Ein wichtiger Wegbereiter ist Wilhelm Leibls Frau Gedon aus dem Jahr 1869 (Abb. 30).

Auch das kurz nach der Geburt Wilhelmines geschaffene Familienbild (Der Künstler und seine Familie) (Abb. 31) gewährt einen Einblick in Corinths Privatsphäre. Die ganz in den Vordergrund gerückten Familienmitglieder sitzen bzw. stehen vor einem Spiegel, der ebenso groß ist wie die Leinwand, auf der Corinth sie porträtiert. Das Arrangement wird durch den Malenden mit Palette dominiert – analog zum tatsächlichen Familienleben der „Corinther“, das ganz den Bedürfnissen des Familienoberhaupts unterworfen war. Durch seine beherrschende Position im Bild zeigt sich Corinth hier als Künstler, der die Familie malend im Bild erzeugt, so wie er als Mann die Familie gezeugt hat. Insofern sind hier Malakt und Zeugung miteinander verbunden, ein Aspekt, der bei Corinth wiederholt zum Tragen kommt. In diesem Gemälde sind die Gattungen des Selbstporträts, das den einstigen Außenseiter als hochbezahlten Erfolgsmaler der Berliner Gesellschaft zeigt, mit dem repräsentativen Familienbildnis verschmolzen – ein Typus, der besonders im Barock zu finden ist, etwa bei Peter Paul Rubens’ New Yorker Gemälde Der Künstler mit seiner Frau Hélène Fourment und Sohn Peter Paul (Abb. 32). Darüber hinaus ist das Familienbild ein Atelierbild, wie etwa Édouard Manets Frühstück im Atelier aus dem Jahr 1868 (Abb. 33).

Das Gemälde entstand in der Berliner Klopstockstraße 52. Charlotte Berend-Corinth hatte in den beiden Stockwerken unter den Atelierräumen eine standesgemäße, der vermögenden Klientel Corinths vorzeigbare Wohnung eingerichtet, in der mit Köchin, Zimmer-, Stuben und Kindermädchen bis zu sechs Dienstboten beschäftigt waren. Die Tochter Wilhelmine erinnert sich: „Die Ausstattung wirkte elegant. Auf Goldbrokattapeten hingen all die herrlichen Bilder in goldenen Rahmen.“ Man könnte die Wohnung auch als Showroom bezeichnen, in dem der Künstler sein Werk zu potenziellen Käufern sprechen ließ.

Bei genauerer Betrachtung des Familienbildes fällt auf, dass die Zuordnung des klar strukturierten Vordergrundes zum Hintergrund und die räumliche Situation in der Bildtiefe unklar sind. Man hat den Eindruck, als stimme die Perspektive nicht, was auch tatsächlich der Fall ist.

Solche Inkongruenzen und Brechungen finden sich bei der zeitgenössischen avantgardistischen, d. h. der kubistischen und fauvistischen Malerei Frankreichs und der expressionistischen Malerei Deutschlands – den Begriff „Expressionismus“ führte übrigens Corinth in die Kunstgeschichte ein. Das 1915 entstandene Musikzimmer (Abb. 34) von Ernst Ludwig Kirchner, im Jahr 1905 Mitbegründer der Dresdener Künstlergruppe „Die Brücke“ und Hauptvertreter des deutschen Expressionismus, zeigt eine vergleichbar gebrochene Raumsituation. Die deutlichen Unterschiede der Farbigkeit, Figurenbildung und Malweise können hier außer Acht bleiben. Ein zeitlich immerhin möglicher Einfluss der Avantgarde, deren Vertreter Corinth soweit persönlich kannte, als sie Mitglieder der Berliner Secession waren, kann allerdings ausgeschlossen werden. Corinth lehnte diese Strömungen ab, bezeichnete sie als Irrwege und Modebilder, die nichts mit „Moderne“ zu tun hätten. Moderne Bilder waren für Corinth solche, „die durch alle Zeiten hindurch [...] immer frisch und verständlich auf ein Publikum [wirken] und den Anschein erwecken, als ob sie heute gemacht seien, trotz ihres Alters.“ Umgekehrt lehnten die Avantgarde-Künstler Corinths Malerei als altertümlich ab. Die Gegenüberstellung von Familienbild und Musikzimmer macht deutlich, wie unzeitgemäß Corinth den fortschrittlichen Künstlern tatsächlich erscheinen musste.

Der verunklärte Hintergrund des Familienbildes muss also aus Corinths eigenem Werk erklärt werden: Er ist nichts weiter als das Resultat eines frei gewordenen Umgangs mit den Mitteln der Malerei, ist „rein malerische“, temperamentvoll aufgebrachte Folie für die Personen im Vordergrund.

Eigentlich wollte Corinth das Familienbild seiner Frau zum Geburtstag schenken, doch wurde es kurz nach seiner Fertigstellung verkauft. Deshalb unternahm es der Maler 1911 abermals, ein Geburtstagsbild für Charlotte zu schaffen. Wie eine Gegenüberstellung des Geburtstagsbilds Stillleben mit Figur (Abb. 35) und Frans Snyders’ Vorratskammer (Abb. 35) zeigt, wählte Corinth flämische Prunkstillleben des 17. Jahrhunderts als Ausgangspunkt. Unmittelbar vergleichbar sind die Üppigkeit der zur Schau gestellten Dinge und die Einbeziehung einer Frau. Die einzelnen Dinge, die Komposition und die Stellung der jeweiligen Frau sind hingegen unterschiedlich. Mit „Stellung“ ist sowohl ihr sozialer Rang – bei Snyders eine Magd, bei Corinth die Ehefrau – wie auch ihre Anordnung im Bild gemeint – bei Snyders im Hintergrund und den Blick im Bild belassend, bei Corinth ebenfalls im Hintergrund, sich aber dem Betrachter zuwendend. Die Spontaneität, mit der die offenherzige Charlotte Berend-Corinth aus dem Bild herausblickt, den Strauß Narzissen schwenkend und die andere Hand auf den Blumenstrauß legend, verleiht ihr denn auch eher den Charakter einer Gebenden als den einer Beschenkten. Die Kombination von Dingen, die vom schier unerschöpflichen natürlichen Reichtum zeugen, und „gebender“ Frau lassen diese zu einer Abundantia, einem Sinnbild des Überflusses, werden. Während beim „Geburtstagsbild“ der in Stillleben immer vorhandene Aspekt der Vergänglichkeit und des Todes eine nur untergeordnete Rolle spielt, ist er bei den zahlreichen reinen Stillleben in Corinths spätem Werk sehr deutlich, wie etwa das 1921 geschaffene Stillleben mit Eichenlaub und Totenkopf (Abb. 37) eindrücklich zeigt.

In Berlin waren die anfangs durch Walter Leistikow vermittelten, dann von alleine kommenden Porträtaufträge die vornehmliche Einnahmequelle Corinths. Er wurde zum Maler der Gesellschaft. Zu Corinths qualitätvollsten Porträts der Berliner Zeit zählt das 1911 gemalte großformatige Bildnis Frau Luther (Abb. 38). Die Dargestellte war gebürtige Belgierin und die Gattin des in Antwerpen ansässigen wohlhabenden Zuckerexporteurs Hermann Luther. Nach dem, was wir von ihr wissen, war sie eine extravagante – morphinsüchtige – Dame, die einen aufwändigen äußeren Lebensstil pflegte. Als solche stellt sie Corinth dar, wenn sie in der ihr anerzogenen aufrechten Haltung schräg im Bild in einem einfachen Holzsessel sitzt und ihren kleinen Hund liebevoll im Schoß hält. Ihr klarer Blick aus großen Augen geht ruhig und selbstbewusst aus dem Bild heraus. Bestimmender Teil ihrer ausgesuchten Toilette ist der große Hut aus Federn – ein sündhaft teures und ganz wunderbares Ungetüm –, der die hagere Gestalt und das anziehende, sicherlich aber nicht schöne Gesicht beschirmt. Durch den neutralen Hintergrund gilt der Porträtierten die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Betrachters.

Dieses Bildnis markiert den Höhepunkt in der aus der Tradition des Naturalismus erwachsenen Fähigkeit Corinths, Menschen in ihrer Vielschichtigkeit und Zeitgebundenheit zu charak-terisieren. Auch wenn der Künstler hier über die Absichten des Impressionismus, flüchtige Momente zu erfassen, weit hinausgeht, ist bei diesem Repräsentationsbildnis die Durchdringung psychischer Befindlichkeit mit expressiven Mitteln nicht angestrebt. Es nimmt also – historisch gesehen – eine Zwischenstellung ein.

Wie bei Frau Luther handelt es sich auch bei dem im selben Jahr entstandenen Selbstbildnis mit Hut und Stock (Abb. 39) um ein Repräsentationsporträt. In der langen Tradition des Herrscherbildnisses stehend, zeigt das großformatige Porträt einen bildbeherrschend sitzenden, zum Aufstehen bereiten, konservativ gekleideten Corinth auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere, als Präsidenten der Berliner Secession. Dieses Amt hatte er Ende 1910 von Max Liebermann übernommen und kein leichtes Erbe angetreten. Die jungen Mitglieder, d. h. vor allem die Expressionisten wie Nolde, fühlten sich seit 1908 in der Secession nicht mehr ausreichend berücksichtigt. 1910 forderte Nolde den Rücktritt Liebermanns, woraufhin der ganze Vorstand – mit Ausnahme Corinths – geschlossen unter Protest zurücktrat. Allerdings blieben die alten Vorstandsmitglieder in der Secession, zu deren Präsident Corinth gewählt wurde. Der endgültige Bruch kam erst 1913, Corinth aber blieb als einziger bedeutender Künstler in der „alten“ Secession. Dieses Verbleiben ist zum einen bezeichnend für die immer deutlicher zutage tretende konservative Einstellung des Malers, zum anderen hat es mit Dankbarkeit zu tun: Die Secession hatte ihm als Außenseiter ein einzigartiges und internationales Forum zur Durchsetzung seiner Kunst geboten. Niemand hatte nämlich Corinth, dem vermeintlich tumben Toren, trotz seines regen Gesellschaftslebens und seiner zahlreichen Aufträge diese dominierende Rolle im Berliner Kunstbetrieb zugetraut: „Diese wenig vielversprechende Außenseite hat mich auch gezwungen aufzupassen und mich anzustrengen. Dem danke ich alles, was ich geworden bin.“ Was er geworden ist, zeigt er in dem großen Selbstbildnis.

Am 19. Dezember 1911 erlitt Lovis Corinth einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, der ihn zunächst linksseitig lähmte und die Koordinationsfähigkeit der rechten Hand beeinträchtigte. Charlotte Berend-Corinth erinnert sich: „Als er endlich aufstehen konnte, sah ich einen Lovis Corinth, wie ich ihn bisher nicht gekannt hatte, vor mir. Hohlwangig, mit weit aufgerissenen Augen, brütet er in seinem Sessel vor sich hin.“ Und Corinth in seiner Selbstbiographie: „[Ich] gelobte […], von nun an aber auch ganz bestimmt einen anderen Menschen anzuziehen. Die Einschränkung des Alkohols auf das mindeste Maß und welche Dinge noch mehr sind. Das ganze Leben strich an mir vorbei, ein Leben, welches doch wertvoller erschien jetzt im alleinigen Ringen, als in Jugend und Kraft. Es zwang mir Rechenschaft ab. […] So soll mir nochmals der Weg beleuchtet werden. Eine Spanne, winzig kurz erschien sie mir.“

Es dauerte über ein Jahr, bis Corinth 1913 wieder hergestellt war und ohne körperliche Einschränkungen malen konnte. Zu den ersten Gemälden nach dem Schlaganfall gehört das kleinformatige Selbstbildnis mit Tirolerhut (Abb. 40). Corinth malte es 1913 während eines Rekonvalenszenzurlaubs im Südtiroler Grödner Tal. Der knappe Ausschnitt rückt die hagere Physiognomie mit dem stechenden Blick aus den ernsten Augen sehr nahe an die Betrachtenden. Wie sehr Corinth diesem Selbstbildnis die Qualität einer existentiellen Zustandsbeschreibung beimaß, macht die Bezeichnung „EGO“ (Ich) deutlich.

Sobald er es körperlich vermochte, begann Corinth wieder zu malen. Nach dem traumatischen Erlebnis wurden für den Künstler die Malerei und eine Gier nach Lebenskraft und Schöpfungsmacht eins. Unmittelbare Konsequenz waren thematische Veränderungen und eine zunehmend ausdrucksstarke, expressive Malweise.

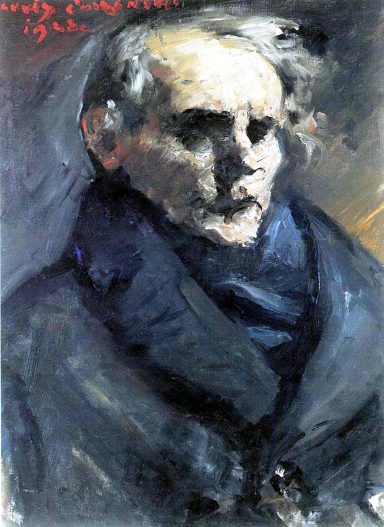

Ein charakteristisches Beispiel hierfür ist das beunruhigende Bildnis des Malers Bert Grönvold (Abb. 41), das Corinth kurz vor dem Tod des aus Norwegen stammenden befreundeten Künstlers 1923 in Berlin schuf. Hier wird besonders in dem an einen Totenschädel gemahnenden Gesicht deutlich, wie sich die Farbe in ihrer Dichte und Materialität in den Gegenstand hineinfrisst, ihn als solide Form zerstört. Corinth geht es um die sinnliche Präsenz der Farbe als greifbare Materie; sie überführt den Gegenstand in die Sphäre des beinahe Irrealen, Visionären. Diese malerische Methode machte Corinth zu einem der radikalsten Künstler seiner Zeit. Konsequenter als die „Brücke“-Maler – vielleicht mit Ausnahme Emil Noldes – unterwarf er das Bildmotiv einer alles beherrschenden, offenen Malerei. Der Gegenstand, so scheint es, war nur noch Korrektiv. Die Bindungen des Sujets sind in letzter Konsequenz nur noch notwendiger Schutz vor der Maßlosigkeit einer sich selbst überlassenen Malerei.

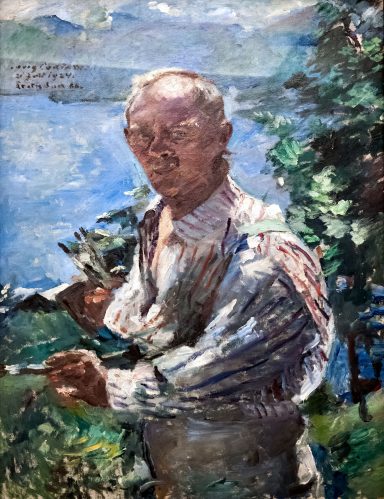

Ein Jahr nach dem Grönvold-Porträt malte Corinth sein bekanntes Großes Selbstbildnis vor Walchensee (Abb. 42). Dieser oberbayerische See und die ihn umgebende Landschaft spielten seit 1919 in Corinths Werk eine zentrale Rolle: Von den rund 250 zwischen 1919 und 1925 geschaffenen Ölgemälden haben 60 den Walchensee zum Gegenstand.

1918 hatte der Künstler mit seiner Familie den Sommerurlaub am Walchensee verbracht und im Hotel „Fischer am See“ gewohnt, dessen Dächer Sie am linken Bildrand erkennen können. Von der Landschaft begeistert, hatte die Familie beschlossen, in Urfeld am Walchensee ein Grundstück zu erwerben und darauf ein Landhaus zu bauen – kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein schwieriges Unterfangen. Charlotte Berend-Corinth jedoch schaffte es mit dem ihr angeborenen Organisationstalent in kurzer Zeit, sodass das „Haus Petermann“ bereits 1919 bezugsfertig war. Seither verbrachte die Familie jeden Sommer und beinahe jedes Weihnachtsfest in Urfeld, weitere Aufenthalte im Frühjahr und Herbst konnten hinzukommen.

Charlotte Berend-Corinth schreibt 1926: „[…] das Selbstporträt von Corinth in gestreiftem Hemd, dreiviertel Figur, lebensgroß, in der Mittagssonne vorm Walchensee, zum sechsundsechzigsten Geburtstag. […] Wenn ich daran denke, wie du da gemalt hast, Stunden um Stunden lang in dieser Julihitze stehend, ohne Hut auf dem Kopf. Dazu der Widerstrahl des Sees im Spiegel. […] An diesem Bild hast du schwer gearbeitet. Es ist hinreißend schön geworden. In diesem Porträt ist außerdem ganz Urfeld enthalten. Der Wind, wie er durchs Hemd kühlend bläst, der Glanz des Sommers in aller Fülle und Glückseligkeit, der dort die Landschaft füllt.“

Somit wird der Künstler hier zum „Gefäß“ der Landschaft: Das Porträt des Schöpfers wird zum Porträt der Schöpfung, auch in ihrem Wandel und ihrer Vergänglichkeit. Die im Großen Selbstporträt vom Walchensee vorherrschende heitere Stimmung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich seit 1920 die Depressionen Corinths häuften. Seine Frau notiert: „Sein Gemütszustand war sehr labil. Immer wieder verzweifelte er an sich selbst, wähnend, er habe nicht geleistet, was er sich vorgenommen hatte.“ Der melancholische, von der Obsession der Malerei gequälte Corinth hält – seinen eigenen Stimmungen folgend – den Wandel der Jahres- und Tageszeiten, die Vergänglichkeit von Naturstimmungen, das natürliche Werden und Vergehen zum Teil in flüchtigen Skizzen, zum Teil in großformatigen Gemälden fest (Abb. 43-46). Gemeinsam ist ihnen eine freie und bisweilen wilde, vom Bildgegenstand entkoppelte Farbigkeit und Malweise.

Diese persönlichen, privaten Themen ohne den literarischen Bildungsanspruch der Salonmalerei sind auch symptomatisch für die Nachkriegszeit: Zum einen sind sie Ausdruck der wachsenden Verbitterung, Enttäuschung und Menschenverachtung Corinths nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreichs. Zum anderen machten sie ihn zu einem der erfolgreichsten Maler Berlins der Zwanziger Jahre, das den Krieg und die Probleme der Nachkriegszeit vergessen will.

Mit der häufig wiederholten Darstellung eines bestimmten Landschaftsausschnitts oder eines Motivs stand Corinth nicht allein. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert hatten dies zum Beispiel Claude Monet mit den Heuhaufen und Paul Cézanne mit der Montagne Saint-Victoire (Abb. 47). Während es Monets Ziel war, den Veränderungen der natürlichen Erscheinung von Dingen unter bestimmten Witterungseinflüssen und der Atmosphäre nachzuspüren, wollte Cézanne durch die wiederholte Darstellung eines Naturausschnitts malerische Gesetzmäßigkeiten erforschen. Anders Corinth: Seine Walchenseebilder sind – eigentlich in der Tradition der Romantik stehende – Existenzbilder.

Im Spätwerk sind die literarischen Figurenbilder vergleichsweise selten. Dennoch unterzog sich Corinth ab und an der der Mühe, großformatige Leinwände zu bemalen. Eines der eigenwilligsten Historiengemälde der Spätzeit ist das 1924 geschaffene Trojanische Pferd (Abb. 48)“. Die Darstellung hält sich weitgehend an das literarische Vorbild – die Ilias des Homer, die Corinth selbst gelesen hatte. Der Maler fand für die Erzählung vom Fall Trojas jedoch eine völlig neue Ausdrucksform, indem er das Bedrohliche des klotzigen Holzpferdes im Vordergrund expressiv überhöhte und die stark befestigte Stadt Troja mit dem Dunst des Unheimlichen umgab. Alles ist in eine düstere Untergangsstimmung getaucht. In seiner Selbstbiographie schreibt Corinth 1922: „Eigentlich ist es noch immer Krieg: So wie ich, der in der Kindheit die Hohenzollerndynastie nebst dem Aufstieg Preußens durchlebt hat, mehr noch als das; der mit Bewusstsein als Mann die Regierung [des Kaiserreichs] als das einzig Große empfunden hat, mir ist der Boden unter den Füßen entzogen. Ich schwebe in der Luft. […] Deutschland zerfällt und löst sich selbst auf in einzelne Teile.“ Die Niederlage Deutschlands bezog Corinth wohl auf den Trojanischen Krieg, auf die Zerstörung Trojas durch die List seiner Feinde. Mithin wird man sein Trojanisches Pferd auch als gemalte Zeitgeschichte sehen dürfen.

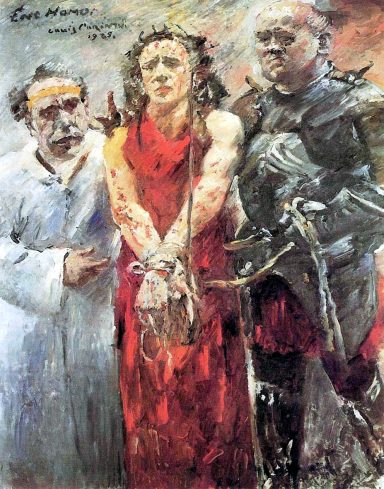

Am 13. April 1925, dem zweiten Ostertag, schrieb Corinth: „Ich stehe vor einem großen Bilde. Es wird ein ‚Ecce Homo‘. Ich will es ausführen, die Osterzeit hat meine Spannkraft erhöht. Ich hänge künstlerisch mit den Geschehnissen der Bibel und ihren Festtagen zusammen.“ Mit dem Ecce Homo (Abb. 49) erreicht das Schaffen Corinths im Todesjahr einen letzten Höhepunkt. Wenige Tage, bevor er dieses Bild begann, hatte Corinth in sein Tagebuch geschrieben: „[…] die wahre Kunst ist Unwirklichkeit üben. Das Höchste!“: In der vordersten Bildebene treten drei symbolisch aufgeladene Gestalten vor die Betrachtenden: links der zweifelnd-unsichere Pilatus, rechts der stumpfsinnig-barbarische Kriegsknecht, in der Mitte Christus als Verkörperung der geschundenen Menschheit. Sie erscheinen – wie durch einen Schleier gesehen – entmaterialisiert. Im weitgehenden Fehlen des Abbildhaften und der Betonung des Existentiellen zeigt sich „Unwirklichkeit“. Das Gemälde bringt die Befindlichkeit des Künstlers und zugleich seine Auffassung vom Zustand der ihn umgebenden Welt sinnbildhaft zum Ausdruck. In seiner Unwirklichkeit ist es darüber hinaus allgemeingültige Mahnung und daher allzeit „modern“.

Corinths Letztes Selbstbildnis (Abb. 50) zeigt den Maler als Brustbild, das in der linken Bildhälfte platziert ist. Den rechten Teil über dem zum Malen ausgestreckten Arm nimmt sein Spiegelbild im Profil ein. Der Künstler überzeichnet die Merkmale des gealterten Gesichtes – die eingefallenen Wangen unterhalb der spitzen Wangenknochen, die tiefliegenden geröteten Augen, die hohe Stirn. Im Gegensatz zu dem eigentümlich schönen, durch das Fehlen der Augen allerdings „blinden“ Bildnis im Spiegel wirkt das Porträt links wie eine Karikatur, die von der Befindlichkeit des alten Künstlers erzählt: „Es ist mir zum Heulen. Ein Ekel vor jeder Malerei erfaßt mich. Warum soll ich noch weiter arbeiten. Alles ist Dreck. Dieses greuliche Weiterarbeiten ist mir zum Kotzen. ... Was soll noch daraus erblühen? Das kommende Greisenalter erfaßt mich immer mehr, die körperliche Kraft läßt immer mehr nach.“, schreibt der Künstler 1925. Das Gemälde entstand kurz vor Corinths Abreise nach Holland im Mai 1925, wo er noch einmal Gemälde der von ihm hochgeschätzten Alten Meister sehen wollte, vor allem von Frans Hals und Rembrandt. Anfang Juli erkrankte Corinth in Amsterdam an einer Lungenentzündung, man brachte ihn daraufhin ins Nordseebad Zandvoort, wo er am 17. Juli 1925, kurz vor seinem 68. Geburtstag, verstarb. Die Asche wurde auf dem Waldfriedhof in Stahnsdorf bei Berlin beigesetzt.

Corinth war als Einzelgänger nicht schulbildend, obschon er in Berlin als Professor zahllose Kunststudenten unterrichtete. Unter den gleichzeitigen oder wenig jüngeren Künstlern war er nicht ohne Einfluss auf Oskar Kokoschka und Max Beckmann (Abb. 51-52). Corinth, Kokoschka und Beckmann sind das Dreigestirn der figürlichen Malerei der klassischen Moderne in Deutschland. Alle drei sind zudem Künstler, die ihre Modernität durchweg auf die Kunst der Alten Meister begründet haben.

© 2025 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de | Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.