Von Jesus, Maria, Joseph, Höhle, Fass und Brei. Europäische Weihnachtsdarstellungen vom Mittelalter bis zum Barock

Vortrag, erstmals in der Tertianum Seniorenresidenz 2008 in Konstanz gehalten

Weihnachten – das Fest der Geburt Christi – ist das christliche Hochfest, welches der menschlichen Lebenserfahrung am nächsten ist – alle Menschen kommen mit Geburt ebenso in Berührung wie mit Tod. Entsprechend „lebensnahe“ Ausdeutungen erfährt Christi Geburt im Lauf der Zeit. Heutige Darstellungen des weihnachtlichen Geschehens gehen meist in eine romantisch-idyllische und/oder kommerzielle Richtung, tatsächlich aber trägt Weihnachten existenzielle Bedeutungen und Sinnschichten in sich, die in Darstellungen der Vergangenheit zum Ausdruck kommen. Das Folgende will einige „Geheimnisse“ der Weihnachtsbilder vom Mittelalter bis zum Barock enthüllen.

Von einem anonymen Autor stammt folgende bekannte Geschichte: „Die Tiere disputierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. ‚Na klar, Gänsebraten‘, sagte der Fuchs, ‚was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?‘ – ‚Schnee‘, sagte der Eisbär, ‚viel Schnee.‘ Und er schwärmte verzückt von der weißen Weihnacht. – Das Reh sagte: ‚Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.‘ – ‚Aber nicht so viele Kerzen‘, heulte die Eule, ‚schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.‘ – ‚Aber mein neues Kleid muss man sehen‘, sagte der Pfau, ‚wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten.‘ – ‚Und Schmuck!‘ krächzte die Elster, ‚jedes Weihnachten bekomme ich was: einen Ring, ein Armband. Oder eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten.‘ – ‚Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen‘, brummte der Bär, ‚das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten.‘ – ‚Mach‘s wie ich‘ sagte der Dachs, ‚pennen, pennen, pennen. Das ist das Wahre. Weihnachten heißt für mich: Mal richtig pennen.‘ – ‚Und saufen‘, ergänzte der Ochse, ‚mal richtig einen saufen – und dann pennen.‘ Aber da schrie er ‚Aua‘, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. ‚Du Ochse du, denkst du denn nicht an das Kind?‘ Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: ‚Das Kind. Ja, ja, das Kind – das ist doch die Hauptsache. Übrigens‘, fragte er dann den Esel, ‚wissen das eigentlich die Menschen?‘“

Im Gewand einer Tierfabel enthält diese Geschichte die Aspekte, die Viele mit Weihnachten verbinden: Essen und Trinken, Schnee, Baum, Stimmung, Kleidung, Geschenke, Schmuck, Süßigkeiten u. a. m., führt dann aber zum Wesentlichen zurück – zu Christus und seiner Geburt.

Der Begriff Weihnachten ist vergleichsweise neu, er ist laut Grimm‘schem Wörterbuch erstmals 1170 nachweisbar: „Diu gnâde diu anegengete sih an dirre naht: von diu heizet si diu wîhe naht.“ (Die Gnade kam in dieser Nacht: deshalb heißt diese Weihnacht.). Hierbei bedeutet das Althochdeutsche „wîh“ bzw. das Mittelhochdeutsche „wîch“ „weich oder heilig“.

Die Weihnacht ist also im Deutschen die „weiche“ oder „heilige“ Nacht. Die anderen europäischen Sprachen und Kulturen sind näher am Ursprung – in Navidad, Natale, Noël z. B. ist noch immer das Lateinische natio oder nativitas (Geburt), im Englischen Christmas – eigentlich Christ’s Mass – das Lateinische missus (gesandt, geschickt) erkennbar, also die Geburt Christi bzw. sein gesandt Sein in die Welt.

Wenn Luther bei seiner Herleitung an „Wygenachten“ denkt, „da wir das kindlein wiegen“, dann erweist er sich als Kind seiner Zeit, weil sich bis zum 16. Jahrhundert um Weihnachten ein reiches Brauchtum entwickelt hat, zu dem auch das Kindwiegen gehört.

Weihnachten war bis ins 19. Jahrhundert hinein kein heimeliges, kuscheliges, familienbetontes Fest, schon gar nicht im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Vielmehr war das Wunder, dass Gott leibliche Gestalt angenommen und als Kind nachts geboren wurde, um bis zu seinem Opfertod in menschlicher Gestalt unter den Menschen zu leben, im Bewusstsein und Erleben der Christen.

Ähnlich schlicht wie die Berichte von der Geburt Christi in den vier kanonischen, d. h. von der Kirche anerkannten Evangelien sind zahlreiche hochmittelalterliche Darstellungen, wie etwa die Geburtsdarstellung von Duccio di Buoninsegna (Abb. 1). Lukas schreibt (2, 1. ff.): „In jenen Tagen geschah es, dass vom Kaiser Augustus ein Befehl ausging, dass der gesamte Erdkreis aufgezeichnet werde. […] Auch Joseph zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich eintragen zu lassen zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die gesegneten Leibes war. Während sie dort waren, geschah es, dass sich die Tage erfüllten, da sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil nicht Platz für sie war in der Herberge.“

Die natürlichen und übernatürlichen Zeichen wie Licht und Stimmen, die den biblischen Berichten zufolge die Geburt Christi begleiteten, waren Furcht einflößend und wurden vor allem im Barock auch so dargestellt, wie die gegen 1650 von Benjamin Gerritz. Cuyp gemalte Verkündigung an die Hirten zeigt (Abb. 2). Im Lukas-Evangelium heißt es: „In derselben Gegend waren Hirten auf freiem Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und es umstrahlte sie die Herrlichkeit des Herrn, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: ‚Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volke zuteilwerden soll: Euch wurde heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, der ist Messias und Herr. Und dies soll euch zum Zeichen sein: Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln eingehüllt und in einer Krippe liegend!‘ Und auf einmal erschien mit dem Engel eine große Schar des himmlischen Heeres, die Gott priesen mit den Worten: ‚Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede unter Menschen eines guten Willens!‘ Und als die Engel von ihnen weg zum Himmel entschwanden, sagten die Hirten zueinander: ‚Lasst uns hinüber gehen nach Bethlehem und schauen, was da geschehen ist, von dem der Herr uns Kunde gab!‘ Und sie gingen eilends und fanden Maria und Joseph und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, berichteten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. […]“

Der christlichen Überzeugung zufolge ist an Weihnachten Gott Mensch geworden, gezeugt durch den Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau. Mit der Geburt Christi geht Gott mit den Menschen einen Neuen Bund ein, der den Alten Bund ablöst. Die Geburt Christi bedeutet somit eine Wende: Vorbei die Zeit, in der die Menschheit sub lege, also unter dem Gesetz Gottes lebte. Mit der Fleischwerdung beginnt die Zeit, in der sie sub gratia, also unter der Gnade Gottes leben und auf Erlösung hoffen darf. Die beiden Zeitalter im Verhältnis zwischen Gott und Schöpfung sind niedergelegt im Alten bzw. Neuen Testament.

In Christi Geburt erfüllen sich Prophezeiungen des Alten Testaments. Bei Jesaja etwa heißt es in 7, 14: „Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel [Gott mit uns] geben.“ oder 9, 6: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst.“

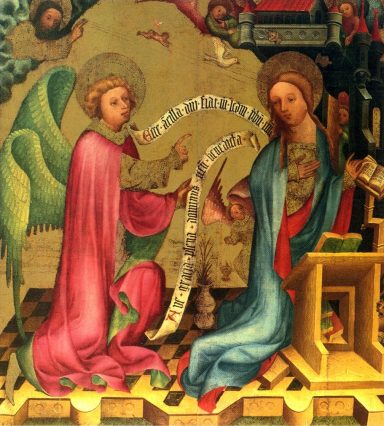

Somit ist Weihnachten auch die Fleischwerdung des Wortes Gottes, des göttlichen Logos. Die Menschwerdung des göttlichen Wortes ist in zahlreichen Darstellungen der Verkündigung an Maria thematisiert, mit der der weihnachtliche Bilderkreis beginnt. Besonders eindrucksvoll zeigt dies die um 1400 entstandene Verkündigung von Meister Bertram von Minden (Abb. 3): Von Gott ausgehend schweben die Taube des Heiligen Geistes und das kreuztragende Jesuskind auf goldenen Strahlen zum Haupt – nicht Bauch! – Mariens. Diese hat ihre Lektüre unterbrochen und wendet sich dem Verkündigungsengel Gabriel zu. Auf den Schriftbändern sind die Kernsätze des Evangeliums zu lesen.

Zusammen mit Ostern ist Weihnachten ein zutiefst christliches Fest. Aber der Brauch, im Mittwinter ein Fest zu feiern, reicht weit in vorchristliche Zeiten und Kulturen zurück. Die Ägypter feierten um den heutigen 25. Dezember herum in ihrem Isiskult den Geburtstag des Horus, und im vorderasiatischen Mithraskult wurde an diesem Tag die Geburt des indischen Lichtgottes gefeiert. Die Römer begingen ihre Saturnalien zu Ehren des Gottes Saturn und dann ihr Fest des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes. In Nordeuropa zelebrierte man das Julfest, eine Mischung aus Mittwinterfest und Fruchtbarkeitsritualen.

Anfang des 3. nachchristlichen Jahrhunderts versuchte der Lateran, all diese Kulte damit zu beseitigen, dass er das Fest der Geburt Christi auf den 25. Dezember verlegte. Durchsetzen konnte dies erst Papst Liberius im Jahr 354. Zum Dogma wurde der Termin als Geburtstag Christi im Jahr 381 auf dem 1. Konzil von Konstantinopel. Im Lauf des 7. und 8. Jahrhundert setzte sich der Festtag auch in Deutschland durch, die Synode von Mainz erklärte 813 diesen Tag offiziell zum festum nativitas Christi. Mit ihm begann damals das Kalenderjahr – der 1. Januar wurde erst mit Einführung des Gregorianischen Kalenders im 16. Jahrhundert zum Jahresbeginn erklärt. Der 25. Dezember blieb das Fest der Geburt Christi, obwohl seit Einführung des gregorianischen Kalenders die Wintersonnwende auf den 21. Dezember fällt.

Mithin nimmt also das Fest der Geburt Christi den Platz der Feier des römischen Sol invictus ein. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vorstellung, dass der österliche Christus in der Bibel und in frühen theologischen Schriften „Sonne der Gerechtigkeit“ und „aufgehende Sonne“ genannt ist. Er wird am Tag seiner Geburt als Sol novus (neue Sonne) und als Sieger über das Heidentum gefeiert.

Dies führt zur Deutung und Ausdeutung der Geburt Christi. Sie hat besonders im Mittelalter und der Frühen Neuzeit einen außerordentlich reichen Niederschlag in der Bildenden Kunst gefunden.

Auf der Mitteltafel des 1498 von Albrecht Dürer geschaffenen Paumgartner-Altars (Abb. 4) ist links oben kein Stern, sondern die Sonne zu sehen. Sie verweist auf Christus als den Sol invictus, der die Welt durch seine Geburt in helles Licht taucht. Noch in den Jahren um 1500 ist also die uralte Vorstellung lebendig. Dürers Bild ist reich an weiteren Anspielungen und Deutungen des Geschehens: So liegt das Christkind auf einem Stein, der notdürftig vom Mantel seiner demütigen Mutter bedeckt wird. Zwar Teil des Fußbodens, ist der Stein aber so inszeniert, dass er wie ein niedriger Altar erscheint. Bei genauem Hinschauen kann man auch erkennen, dass die muntere Engelschar nicht den Körper des Kindes, sondern nur den Stoff berührt.

Albrecht Dürers anmutige Weihnachtsdarstellung weist über die eigentliche Geburt hinaus: Das Liegen des Kindes auf dem Altarstein spielt auf den Opfertod an, der unberührte Körper macht das Kind zum Leib Christi, zum Corpus Christi und letztendlich zum eucharistischen Christus, der seinen Leib hingegeben hat zur Vergebung der Sünden. Damit ist in diesem Bild – auch – die Erlösung der Menschheit durch Christi Tod und Auferstehung enthalten.

Grundlage solcher Deutungen ist das auf Johannes Cassianus (um 360 - um 435) zurückgehende Verfahren des Vierfachen Schriftsinns. Nach Cassian hat jedes Wort vier Bedeutungen: „Der Buchstabe lehrt das Geschehene, was du glauben sollst, lehrt der tiefere Sinn, wie du handeln sollst, lehrt der moralische Sinn, und der nach oben führende Sinn lehrt, wohin du streben sollst.“

Mithilfe des Vierfahren Schriftsinns kann jede Bibelstelle auf vier Arten gelesen werden. 1. Wörtlich (sensus litteralis oder historicus): Die Stelle wird gemäß ihrem Wortsinn gelesen, also z. B. Jerusalem als historische Stadt. 2. Allegorisch (sensus allegoricus): Die Stelle wird zu Theologie und Glaubenspraxis in Bezug gesetzt. Dies betrifft insbesondere Parallelen zwischen dem Alten und Neuen Testament, da nach christlichem Verständnis alle Ereignisse seit dem Sündenfall, die im Alten Testament beschrieben werden, im Zeichen der Vorbereitung auf die Wiederherstellung der gefallenen Menschheit durch Christus stehen, z. B. Jerusalem als Kirche Christi. Hierher gehört auch die bereits in der Bibel, vor allem aber im Frühchristentum und im Mittelalter angewendete Typologie. Sie setzt Personen oder Ereignisse des Alten mit solchen des Neuen Testaments in Beziehung, wobei erstere als „Verheißung“, letztere als „Erfüllung“ aufgefasst sind. So entsprechen z. B. die zwölf Propheten des Alten den zwölf Apostel des Neuen Testaments, Adam findet seine Erfüllung in Christus, Eva in Maria usw. 3. Moralisch (sensus moralis oder tropologicus): Die Stelle wird als Anleitung zum richtigen Handeln verstanden, indem sie bestimmte ethische Maximen beispielhaft verdeutlicht, z. B. Jerusalem als Seele des einzelnen Gläubigen. 4. Anagogisch (sensus anagogicus): Die Stelle dient als endzeitliche Vorausweisung auf das Reich Gottes, z. B. das (himmlische) Jerusalem als künftiges Gottesreich.

Derartige theologische Ausdeutungen verstanden natürlich nicht alle Gläubigen gleichermaßen. Dennoch waren sie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit der Allgemeinheit ungleich geläufiger als sie es heute sind – Gebildete konnten sie in Handschriften und Büchern lesen, Gläubige, die des Lesens unkundig waren, konnten sie in Predigten und anderen Unterweisungen hören, Kunstwerke führten sie vor aller Augen.

Das Folgende beschränkt sich auf einige wesentliche Aspekte, auch bleiben unterschiedliche Überlieferungsstränge in der östlichen und westlichen Theologie und Kunst ebenso unberücksichtigt wie regionalspezifische Ausprägungen.

Die Betrachtung der Geburtsszene auf der bronzenen Berrnwardstür des Hildesheimer Doms (Abb. 5), die 1015 zu datieren ist und zu den Hauptwerken der ottonischen Kunst zählt, greift den eucharistischen Aspekt auf, der bereits bei Dürer (Abb. 4) Thema war.

Bei der Hildesheimer Darstellung fallen das Christkind und der Kontext auf, in dem es gezeigt wird: Der ordentlich gewickelte Sohn Gottes liegt nicht in einer Krippe, wie die Evangelien berichten, sondern auf einem mit kostbarem Tuch bedeckten Altar – der Hinweis auf den Opfertod Christi und damit die Erlösung ist unübersehbar. Seitlich hinter dem Altar mit dem Christkind sind – wie bei fast allen Geburtsdarstellungen – Ochs und Esel zu sehen. Auf dieser Darstellung muten sie besonders eigenartig an, weil die Geburt in einer palastartigen Architektur stattfindet.

Das Motiv von Ochs und Esel geht auf das vermutlich im 7. Jahrhundert entstandene und seit dem frühen 9. Jahrhundert schriftlich überlieferte Pseudo-Matthäusevangelium zurück. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Legenden über die Geschichte Mariens und die Kindheit Jesu. Der „Pseudo-Matthäus“ gehört zu den sogenannten apokryphen Kindheitsevangelien, die zwar von der Kirche nicht kanonisiert, aber dennoch häufig gelesen wurden. Sie bilden eine wichtige Quelle für die Weihnachtsdarstellungen seit dem Mittelalter.

Im „Pseudo-Matthäus“ heißt es: „Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine Krippe, und Ochs und Esel beteten ihn an. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja verkündet ist, der sagt: ‚Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn.‘ [Is. 1, 3] So beteten sogar die Tiere, Ochs und Esel, ihn ständig an, während sie ihn zwischen sich hatten. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Habakuk verkündet ist, der sagt: ‚Zwischen zwei Tieren wirst du erkannt.‘“ Der große Kirchenlehrer Augustinus deutet die beiden Tiere symbolhaft aus: Ihm zufolge vertritt der Ochse das Judentum, das wie er an das Gesetz gebunden ist, der Esel trägt die Last des heidnischen Götzendienstes. Das zwischen ihnen liegende Jesuskind befreit sie von ihren Jochen.

Die Hildesheimer Darstellung zeigt darüber hinaus den am Fuß des Altars sitzenden Joseph, den Nährvater Christi. Er blickt zu seiner Frau Maria, die als Wöchnerin liegend zu sehen ist. Sie wendet sich einer weiteren Frau zu, die ihre Hand vorzeigt. Weder der Altar, noch das Tuch, noch das Wochenbett, noch die zweite Frau – es handelt sich um die Hebamme Salome – kommen in den kanonischen Evangelien vor.

Die Szene der Wöchnerin und der Hebamme Salome entstammt dem Protoevangelium des Jakobus, einem weiteren, Mitte des 2. Jahrhunderts geschriebenen und sehr populären apokryphen Marien- und Kindheitsevangelium. Hier heißt es: „Da sagte Salome: ‚So wahr der Herr, mein Gott, lebt, wenn ich meinen Finger nicht anlege und ihren [Mariens] Zustand untersuche, so glaube ich nicht, dass eine Jungfrau geboren hat.‘ Und sie ging hinein und sagte zu Maria: ‚Lege dich zurecht! […]‘ Und Salome untersuchte unter Anlegen ihres Fingers ihren Zustand. Dann stieß sie Klagerufe aus und rief: ‚Wehe über mein Unrecht und meinen Unglauben! Denn ich habe den lebendigen Gott versucht. Siehe da, meine Hand fällt verbrannt von mir ab!‘ […] Und siehe, ein Engel des Herrn trat herzu und sprach zu ihr: ‚Salome, Salome! Erhört hat dich der Herr. Leg deine Hand an das Kindlein und trage es! Rettung und Freude wird dir zuteilwerden.‘ Und Salome […] trug es […] Und siehe, sogleich war sie geheilt […].‘“ Dieser Bericht erzählt vom ersten Wunder Christi auf Erden und widerspricht damit den kanonischen Evangelien – hier wirkt Christus sein erstes Wunder auf der Hochzeit von Kanaan. Unter anderem deshalb ereilte dieses wie die anderen Kindheitsevangelien der kirchliche Bannstrahl.

Das um 1325 entstandene Gemälde von Taddeo Gaddi (Abb. 6) scheint ganz einfach und ohne tiefere Bedeutung zu sein: Vorne Joseph und ganz rechts die beiden Hebammen Salome und Zelothi, unter dem Stalldach die auf einem Lager sitzende Maria sowie Ochs und Esel, darüber drei Engel. Mütterlich fürsorglich, deckt Maria ihr sorgfältig in weiße Windeln gewickeltes Kind mit einem weißen Tuch zu. Die weißen Windeln und das weiße Tuch sind mehr als nur Bestandteile einer Geburtsszene: Sie deuten auf den Tod und die Auferstehung Christi voraus. Denn er trägt am Kreuz ein weißes Lendentuch, sein Leichnam wird in weiße Leinwand gewickelt und bestattet, bei der Auferstehung bleibt das Leichentuch im leeren Grab zurück. Somit ist selbst diese relativ einfache – und deshalb vielleicht besonders eindrucksvolle – Darstellung mehr als eine reine Weihnachtsdarstellung. Auch in ihr ist die Erlösung der Menschen enthalten.

Bei den nächsten beiden, thematisch unterschiedlichen Beispielen aus dem 16. bzw. 15. Jahrhundert kommen zu den Verweisen auf die Passion Christi und die Erlösung der Menschheit weitere Aspekte hinzu.

Die Anbetung der Könige spielt sich auf dem von Albrecht Altdorfer um 1530/35 geschaffenen Gemälde (Abb. 7) vor einer aufwändigen Ruinenarchitektur ab, die sowohl sakralen als auch profanen Charakter hat. Weder in den biblischen noch apokryphen Berichten ist von Steingebäuden die Rede – Geburt und Anbetung finden den Quellen zufolge in einer Höhle oder einem Stall statt.

So liegt die Vermutung nahe, dass Ruinen, die in Weihnachtsdarstellungen seit dem 15. Jahrhundert häufig anzutreffen sind, eine Bedeutung haben. Tatsächlich sind sie als Symbole der Zeitenwende von der Epoche sub lege zu der sub gratia, der Ablösung des Alten Bundes durch den Neuen Bund aufzufassen. Ruinen aufwändiger Architekturen wie die bei Altdorfer verweisen auch auf den Tempel und Palast Salomons, das durch Christus überwundene Judentum.

Ein Architekturteil hebt Altdorfer besonders hervor: den als Säule mit korinthischem Kapitell gestalteten Dienst hinter der sitzenden Maria. Auch er gibt einen Hinweis auf das künftige Leiden – die Geißelung, bei der Christus an eine Säule gebunden gewesen sein soll.

Auch bei der Geburtsszene der um 1420 von zwei namentlich nicht bekannten Malern geschaffenen sogenannten Goldenen Tafel aus Lüneburg (Abb. 8) findet sich ein Hinweis auf die Passion Christi: Die im kreisförmigen Loch des Stalldachs sichtbaren Sparren bilden ein Kreuz. Doch überwiegt hier – wie bei vielen spätmittelalterlichen Geburtsdarstellungen – die Schilderung der weltlichen Aspekte, die mit der Geburt eines Kindes verbunden sind. Dies ist ein Ergebnis des Einflusses, den die Kindheitsevangelien und andere, im Spätmittelalter immer zahlreicher werdende fromme Texte ausübten. Das bekannteste „Volksbuch“ dieser Art ist die sog. Legenda Aurea (Goldenes Legendenbuch), die der oberitalienische Dominikaner Jacopo

Zum Vergrößern auf das jeweilige Bild klicken.

de Voragine im 14. Jahrhundert als Sammlung frommer Legenden und Erzählungen über Christus und Maria, vor allem aber Heilige verfasst hatte.

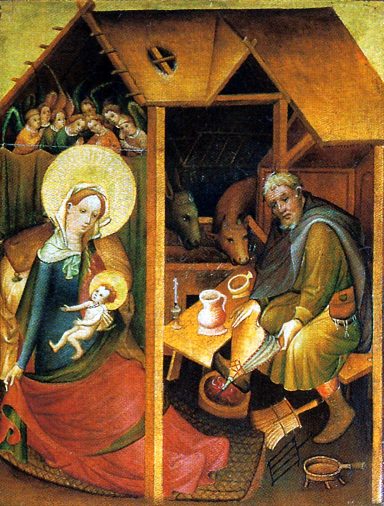

Das Alltägliche findet in der rechten Bildhälfte statt, wo Joseph als fürsorglicher „Familienvater“ gezeigt ist: In einer Art Wöchnerinnenstube ist er dabei, mit einem Blasebalg die Holzkohle anzufachen, um für seine Frau und das Kind Wasser zu erwärmen oder Brei oder Suppe zuzubereiten. Rost und Kochgeschirr stehen auf dem Boden, Krug und Tiegel auf dem Tisch bereit. Selbst der Besen zum anschließenden Fegen fehlt nicht.

Einen noch bemühteren Joseph zeigt Conrad von Soest in der Geburtsdarstellung seines 1403 entstandenen Wildunger Altars (Abb. 9): Auf dem Boden kauernd, kümmert sich Joseph um das Feuer, das es pustend anfacht, um dann das danebenstehende Kochgeschirr mit dem Brei daraufzustellen. Daneben befinden sich eine Schüssel und ein Krug.

Ein weiteres Genremotiv spätgotischer Weihnachtsbilder sind die Hosen des Joseph. Die gegen 1400 im Rhein-Maas-Gebiet entstandene Geburtsdarstellung (Abb. 10) zeigt Joseph, der auf dem Boden sitzt und Stiefel und Strümpfling ausgezogen hat, um das Kind damit zu bedecken, das gerade von einer Amme in die Krippe gelegt wird. Maria liegt als Wöchnerin auf einem kostbaren, mit Lilien bestickten Tuch, das über Ähren ausgebreitet ist. Dieses Motiv entstammt dem alttestamentlichen Hohen Lied (2, 1: „Blume des Feldes und Lilie in den Tälern“) und wurde im 5. Jahrhundert auf Maria übertragen, die seither als „guter und heiliger Acker“ benannt ist, welcher eine göttliche Ernte brachte – also Zeichen für ihre Rolle als Gottesgebärerin.

Die Rolle, die Joseph in den besprochenen Darstellungen spielt, widerspricht den gesellschaftlichen Konventionen – nicht nur denen im frühen 15. Jahrhundert. Ein Mann sorgte nicht als „Hausmann“ für Frau und Kind. Wasser und Brei Kochen war keine Aufgabe des Familienoberhaupts – und genau das war Joseph ja auch nicht. Denn Maria war „nur“ seine Verlobte und Jesus nicht sein leibliches Kind. Darstellungen wie diese führen einerseits die mindere Rolle Josephs vor Augen. Andererseits – und das ist wichtiger – konnte solches Tun als Zeichen dafür verstanden werden, dass er Kind und Frau als seine Familie annimmt, sie also gleichsam adoptiert.

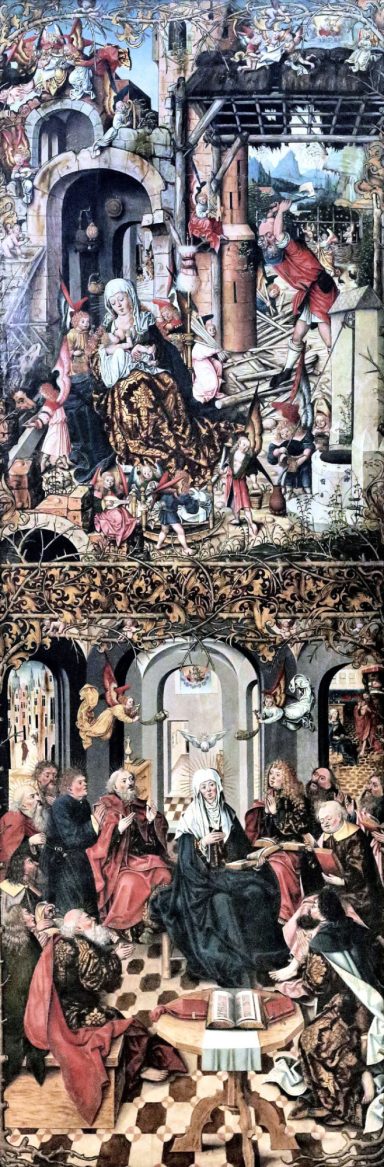

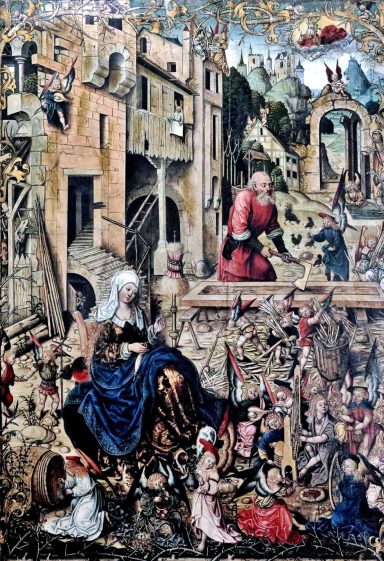

Eine konventionell-männliche Rolle hat Joseph in den beiden oberen Darstellungen der Altarflügel (Abb. 11a-b), die der Meister des Hildesheimer Johannesaltars um 1525 gemalt hat. Die beiden Szenen zeigen die Heilige Familie vor dem Stall von Bethlehem bzw. die Heilige Familie in Ägypten (Abb. 12a-b). In beiden Darstellungen ist Joseph als Handwerker zu sehen – tatsächlich soll er der Überlieferung zufolge Schreiner gewesen sein: Links hackt er Feuerholz (Abb. 12a), rechts (Abb. 12b) bearbeitet er eine große längsrechteckige Holzwanne, welche an einen flachen Sargdeckel erinnert – möglicherweise ein Verweis auf Christi Passion.

In den zuletzt betrachteten Bildern kam Joseph eine aktive, wenn auch nicht immer konventionelle Rolle zu. Die meisten Weihnachtsdarstellungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit zeigen den Ziehvater Jesu jedoch eher passiv und nachdenklich.

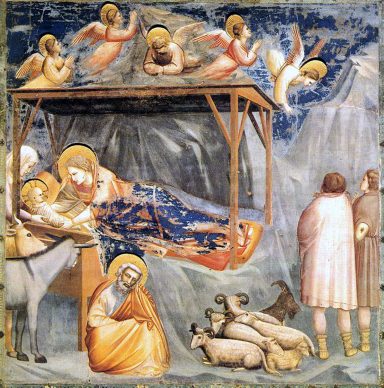

Ein berühmtes Beispiel ist das 1305 von Giotto geschaffene Weihnachtsbild in der Paduaner Arenakapelle (Abb. 13). Hier sitzt der mit einem Heiligenschein ausgezeichnete Joseph sinnend auf dem Boden. Die Fürsorge für das Kind hat eine Amme übernommen, welche das göttliche Wickelkind der Mutter auf dem Lager reicht.

Die innige Verbundenheit von Mutter und Kind erfährt einen Höhepunkt, wenn Maria Jesus aus der Krippe genommen hat und ihn auf ihren Armen hält, ihn an sich drückt und liebkost, bisweilen sogar trinken lässt. Dieses Motiv ist der Mystik des 13. Jahrhunderts zu verdanken und wird bis zum 15. Jahrhundert häufig dargestellt.

Gewiss soll dieses enge Beieinander von Maria und ihrem Sohn der natürlich-menschlichen Beziehung zwischen Mutter und Kind Ausdruck verleihen. Doch verbirgt sich dahinter ein tieferer theologischer Sinn: Den Mystikern zufolge erlebt die Seele des Gläubigen die Geburt Christi durch die Versenkung in die Heilige Schrift, aber auch die in bildliche Darstellungen neu und vergegenwärtigt sie. So vereinigt sich die Seele mit Christus selbst. Die innige Verbundenheit von Maria und Jesus in den Weihnachtsbildern wird als Gleichnis dieser Vorstellung verstanden – wie Maria sich in den göttlichen Sohn versenkt, so die Seele der Gläubigen in Christus.

Das Fresko der Geburt Christi in der Unterkirche von Assisi (Abb. 14), das ein namentlich nicht bekannter Künstler in der Nachfolge Giottos um 1330 geschaffen hat, bringt die Versenkung der Mutter eindrucksvoll zum Ausdruck. Vor dem Wochenbett sind die beiden Ammen Salome und Zelothi dabei, das Kind zu baden. Die rechte hält ein Handtuch zum Abtrocknen. Die außergewöhnliche Form des Badegefäßes erinnert an ein Taufbecken. Mit dem Baden des Kindes ist hier – wie in vielen anderen Fällen – die Taufe bzw. das Taufsakrament gemeint, durch das der Mensch zum Christen und Glied der Kirche wird. Erst durch die Taufe hat seine Seele die Möglichkeit zur Vereinigung mit Christus. Insofern sind die Bade- und die Mutter-Kind-Szene auf einer geistig-theologischen Ebene untrennbar miteinander verbunden.

Taddeo Gaddi zeigt in seinem 1333 gemaltem Weihnachtsbild (Abb. 15) Maria, die das Kind nährt. Die sog. Maria lactans ist die intimste Darstellungsform der Mutter-Kind-Beziehung. Auch hier geht aber der Sinn über das Anschauliche hinaus. Nach dem 1. Petrusbrief (2, 2) ist die Muttermilch als Grundnahrung das Gleichnis für das nährende und lebensnotwendige Gotteswort: Petrus schreibt: „Verlangt wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten, geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und Rettung erlangt!“ Aber auch eine andere Deutung der Maria lactans ist möglich: Vor allem im Mittelalter ist die auf den Kirchenvater Ambrosius (339 - 397) zurückgehende Vorstellung von Maria als Mater Ecclesiae weit verbreitet, d. h. von Maria als Mutter der Kirche. Hierbei ist mit Kirche der mystische Leib Christi, d. h. die Gemeinschaft der Christen – die Kirche – gemeint. Wie Maria ihren Sohn nährt, so nährt die Kirche ihre Mitglieder.

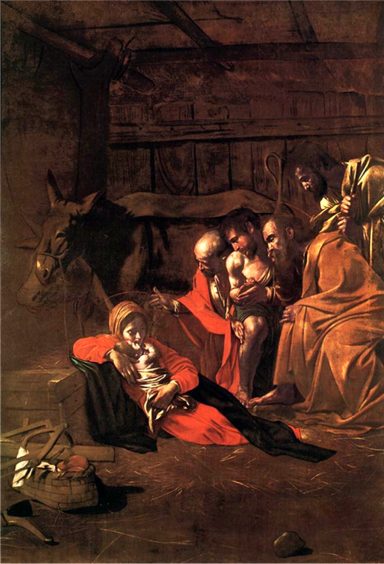

Die bisher betrachteten Marien lagen oder lagerten oder saßen meist auf einem Lager oder einem Bett. Ihre Charakterisierung war würdevoll mütterlich. In Weihnachtsbildern des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit ist darüber hinaus die sog. Madonna dell’umiltà – die Maria in Demut – sehr beliebt. Bei diesem Typus wird zum einen auf die Demut der Jungfrau, die sie bei der Verkündigung bewies, angespielt: „… denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen“ (Lukas 1, 48) – Dürers Darstellung der auf dem Boden knienden Maria des Paumgartner-Altars (Abb. 4) zeigt sie. Zum anderen kommen Armut und Bedürftigkeit, in welcher der Herr geboren wurde, zum Ausdruck – eindrucksvoll etwa bei Caravaggios 1609 gemalter Anbetung der Hirten (Abb. 16).

Die religiöse Haltung, die sich in diesen Darstellungen offenbart, geht letztlich auf Bernhard von Clairvaux (1090 - 1153), den großen Mystiker und einflussreicher Abt des Zisterzienser-Ordens, zurück. Seine besondere Verehrung galt dem Jesuskind, das „für uns klein und liebenswürdig geworden ist“, und der Maria. Der hl. Bernhard hat die Armut Christi in seiner Menschwerdung hervorgehoben. Die durch ihn angebahnte gefühlsbetonte und subjektive Vorstellungswelt drückt sich in Darstellungsformen wie der auf dem Boden knienden oder hockenden Gestalt der Maria aus sowie in betont ärmlichen Örtlichkeiten.

In der Tradition der westlichen Kirchen soll Christus in einem Stall geboren worden sein. Die kanonischen Evangelien geben – wie eingangs gesagt – keinen Hinweis auf den Ort. Wohl aber sind die apokryphen Texte klar, etwa der „Pseudo-Jakobus“, wo es heißt: „Und Joseph fand dort eine Höhle und geleitete Maria hinein, und er ließ seine Söhne ihr zur Seite und zog aus, um eine hebräische Hebamme in der Gegend von Bethlehem zu suchen.“ Oder „Pseudo-Matthäus“: „Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine Krippe, und Ochs und Esel beteten ihn an.“ Die Darstellungen von Duccio (Abb. 1) und Gaddi (Abb. 6) zeigen sowohl eine Höhle als auch einen Stall und folgen damit Texten wie den gerade zitierten.

Die Vorstellung, dass ein göttlicher Knabe in einer Höhle geboren wird, ist nicht originär christlich. Vielmehr besetzt das Christentum hier ähnlich wie beim Datum der Geburt einen älteren heidnischen Kult neu: Der Göttervater Zeus bzw. Jupiter wurde von Rhea bzw. Ops in tiefer Nacht in einer Höhle geboren. Durch die Verortung seiner Geburt in einer Höhle nimmt Christus sozusagen die Stelle des höchsten griechisch-römischen Gottes ein und löst ihn ab.

Kein biblischer Text erwähnt im Zusammenhang mit Christi Geburt einen Turm. Dennoch zeigen einige Weihnachtsdarstellungen ein solches Bauwerk, z. B. Taddeo Gaddis Geburt Christi (um 1325) (Abb. 6) am rechten Bildrand oder Die Heilige Familie vor dem Stall von Bethlehem (1525) vom Meister des Hildesheimer Johannesaltars (Abb. 12a) in der Bildmitte. Der Turm ist ein geläufiges Symbol für die Jungfräulichkeit Mariens, aber auch ihre Schönheit: „Wie der Turm Davids ist dein Hals …“ (Hohes Lied 4, 4), „Dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein …“ (Hohes Lied 7, 5).

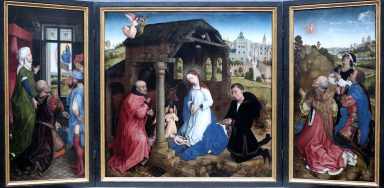

Eine der tiefsinnigsten und schönsten Weihnachtsbilder hat Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) mit seinem Bladelin-Altar um 1445/50 geschaffen, der sich heute in der Berliner Gemäldegalerie befindet (Abb. 17).

Rechts ist die bekannte Legende von Kaiser Augustus und der Tiburtinischen Sibylle dargestellt, deren bekannteste Version sich in der Legenda Aurea findet: Die Höflinge wollten Kaiser Augustus als Gott verehren. Der Kaiser ließ die Sibylle kommen, die ihm am Tag der Geburt Jesu Christi eine Erscheinung am Himmel zeigte. Dort sah Augustus eine schöne Frau mit Kind, die auf einem Altar saß. Die Sibylle sagte dem Kaiser, dass dieses Kind größer sei als er. Daraufhin fiel der Kaiser auf die Knie und verehrte das Kind.

Der linke Flügel zeigt die drei Könige, denen der Stern von Bethlehem erscheint. Ihm werden sie folgen und das Kind finden.

Die Mitteltafel des Altars führt die Weihnachtsszene in einer idealen Landschaft mit einer Stadtansicht im Hintergrund vor Augen. Ihr wohnt der Stifter des Altars bei, der Brügger Patrizier Pieter Bladelin.

Unter einer ruinösen Architektur liegt das Christuskind auf dem Mantelzipfel seiner Mutter. Maria kniet betend auf dem Boden, ist in reines Weiß gekleidet und trägt einen blauen Mantel. Im „Stall“ befinden sich Ochs und Esel und zwei kleine, das göttliche Kind anbetende Engel. Außerhalb der Architektur kniet der alte, aber würdevolle Josef.

Wenn auch in zum Teil anderer Form finden sich hier die meisten der bereits bekannten Weihnachtsmotive wieder: die Madonna dell’Umiltà, die Ärmlichkeit der Geburt – das Kind liegt auf dem Boden –, Ochs und Esel als Vertreter des Juden- und Heidentums, die Wende vom Alten zum Neuen Bund in Form der ruinösen Architektur, Verweise auf die Passion und den Opfertod Christi, vor allem in der inszenierten Säule im Vordergrund, sowie Hinweise auf die Jungfräulichkeit Mariens durch das schneeweiße Gewand und den Höhleneingang im Vordergrund des Bildes.

Ein Motiv allerdings ist bisher noch unbekannt: Joseph mit der Kerze. Mit seiner Hand versucht er das Erlöschen der Kerze zu verhindern, deren Licht aber gegen die allgemeine Helligkeit nichts ausrichten kann. Rogier van der Weyden folgt – wie viele andere Maler vor und besonders nach ihm – einer seit dem 14. Jahrhundert entstehenden Darstellungsform, welche die Visionen der schwedischen Mystikerin Birgitta anschaulich macht.

Durch die Visionen der 1415 auf dem Konstanzer Konzil endgültig heiliggesprochenen Birgitta von Schweden (1302 - 1373) erhielt das Weihnachtsbild eine neue und es letztlich bis heute prägende Akzentsetzung.

Maria offenbarte in Betlehem Birgitta die Umstände der Geburt Jesu. Die Mystikerin ließ sie in ihren „Himmlischen Offenbarungen“ (Revelationes caelestium) niederschreiben – ein in Konstanz um 1500 von Rudolf Stahel gemaltes Bild (Abb. 18) illustriert sie. Im 21. Kapitel des 7. Buchs der „Offenbarungen“ heißt es: „Als ich an der Krippe des Herrn in Bethlehem war, sah ich eine schöne schwangere Jungfrau. Sie trug einen weißen Mantel und einen feinen Rock, durch den ich die jungfräuliche Haut durchscheinen sah. Ihr Leib war dick und geschwollen, denn sie war gerade bereit zu gebären. Und bei ihr war ein rechtschaffener alter Mann, und sie hatten einen Ochsen und einen Esel dabei. Und nachdem sie in der Höhle waren, band der alte Mann den Ochsen und den Esel an die Krippe und ging hinaus, um der Jungfrau eine brennende Kerze zu bringen, die er an der Mauer befestigte. [...] Und ihr goldfarbenes Haar floss über die Schultern [...] Und als sie da betend stand, sah ich, dass sich das Kind in ihrem Leib regte. Und in einem einzigen Augenblick gebar sie den Sohn, von dem so großes Licht und Glanz ausgingen, dass die Sonne ihnen nicht gleichen konnte. Ebenso wenig schien das Licht, das der Alte gebracht hatte, denn der göttliche Schein hat den natürlichen Schein der Kerze ganz zunichte gemacht. [...] So sah ich sogleich das würdevolle Kind nackt und weiß auf der Erde liegen, sein Fleisch war allerreinst. [...] Nachdem die Jungfrau gewahr wurde, dass sie geboren hatte, neigt sie sogleich ihr Haupt, betet das Kind mit zusammen gelegten Händen in großer Ehrbarkeit und Würde an und sprach zu ihm: Willkommen, mein Gott, mein Herr und mein Sohn. Da weint das Kind und zittert wegen der Kälte und der Härte des Bodens, auf dem es lag. Es wandte sich leicht und breitete suchend die Arme aus, um Zuflucht und Zuwendung der Mutter zu finden. Da nahm es die Mutter in ihre Arme und drückt es an ihre Brust und mit ihren Wangen und ihrer Brust wärmte sie es mit großer Freude und zartem mütterlichem Mitleid. Und als sie da auf der Erde saß, legt sie den Sohn in ihren Schoß.“

Durch Birgittas Revelationes erhält die Ikonografie der Geburtsszene neue Motive: Maria trägt ein weißes Gewand, Josef bringt oder hält eine brennende Kerze, das Kind liegt nackt und weiß auf dem Boden, von ihm geht ein überwältigendes Licht aus, das Kerze und Sonne überstrahlt. Maria betet mit gefalteten Händen ihr Kind an, nimmt es auf, drückt es wärmend an Wange und Brust und legt es in die Krippe.

Die Ende des 15. Jahrhunderts entstandene Weihnachtsdarstellung von Gerard David (1460-1523) (Abb. 19) und Rembrandts Anbetung von 1646 (Abb. 20) sind ohne die Revelationes der Birgitta von Schweden undenkbar.

Auch wenn Davids Weihnachtsbild in wohlbekannter Weise symbolisch aufgeladen ist und Rembrandt die gemischten Gefühle und die Verehrung der Hirten beim Anblick des Kindes ins Zentrum rückt, erscheinen beide Darstellungen durch die Lichtführung „heimelig“. Allerdings ist bekanntermaßen mit dem Licht das „Licht der Wahrheit“, die „unbesiegbare Sonne“, nicht das weltlich-heimelige, sondern das göttliche Licht gemeint.

Weihnachtsdarstellungen des Mittelalters und der Renaissance in all ihrer Vielfalt, mit all ihren Nebenszenen und ihrem Detailreichtum sind also Deutungen und Ausdeutungen des Wunders, das die Geburt des Herrn – aus christlicher Sicht – bedeutet: die Fleischwerdung des göttlichen Logos’ aus einer Jungfrau, die Erfüllung der Verheißung, dass der Messias kommen werde, um die Menschheit zu erretten, der Beginn des Erlösungswerks Gottes auf Erden, das mit dem Tod am Kreuz und der Auferstehung ihren Abschluss findet. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Weihnachtsdarstellungen nehmen sich dieser Gnade Gottes an, indem sie das Wunder zeigen und zugleich das Menschliche. Die „häuslichen“ Details – Baden, Brei, Weinfass, Hosen u. a. m. – holen die Fleischwerdung in den menschlichen Lebenszusammenhang – ein Säugling muss nun einmal gebadet, gewickelt, gefüttert und gewärmt werden –, aber: Alle diese scheinbar trivialen Dinge verweisen auf Höheres, Künftiges, Existenzielles: das Taufsakrament, das Abendmahl, die Passion, den Tod und die Auferstehung … schlussendlich auf die Erlösung und das Ewige Leben, also die Unvergänglichkeit der individuellen Existenz.

© 2025 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de | Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.