Paul Hermann Hübner und Katharina Hübner, geb. Müller

Meine Großeltern mütterlicherseits – Paul Hermann Hübner und Katharina Hübner, geb. Müller, – haben am 11. März 1919 in Freiburg im Breisgau geheiratet. Diese Stadt war fortan ihr Lebensmittelpunkt (Abb. links). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: mein Onkel Paul (Freiburg/Br. 20.4.1919 - 13.8.1991 Freiburg/Br.) und meine Mutter Gertrud (Freiburg/Br. 30.7.1922 - 11.6.2000 Überlingen).

Das Paar, dann die Familie lebte zunächst in der Erbprinzen-, später in der Hildastraße. 1937 bezog die Familie das als Teil einer kleinen Mustersiedlung neu erbaute Haus Giersbergweg 15 im Stadtteil Littenweiler (Abb. rechts). Zu dem schlichten, geräumigen Gebäude gehörte ein Anbau, in dem sich oben das private Restaurierungsatelier meines Großvaters und unten – damals noch selten – eine Garage für das Familienauto befanden. Hinter dem Haus lag ein großer Nutzgarten mit Obstbäumen, Beerensträuchern und Gemüsebeeten, der kleine Teil vor dem Haus war Ziergarten.

Paul Hermann Hübner (1895-1981)

Meinem Großvater Paul Hermann Hübner(*) gelang es, sich durch außergewöhnliches Talent, ungeheuren Fleiß und große Selbstdisziplin aus einfachen Verhältnissen zu einem national und international bekannten Restaurator und Konservator emporzuarbeiten.

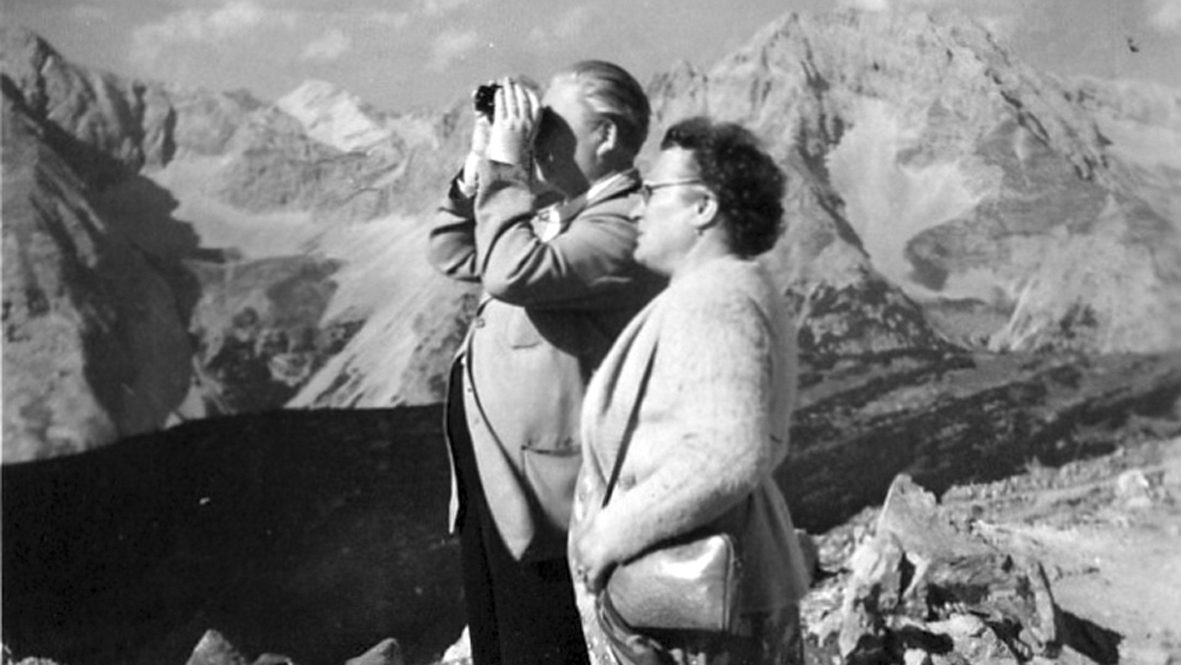

Sensibel, eher scheu und im Umgang mit anderen zurückhaltend, bezog er Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein vor allem aus der Arbeit und der damit verbundenen Wertschätzung. Einen entsprechend großen Raum nahm der Beruf in seinem Leben ein. Abgesehen von Urlauben und Ausflügen am Wochenende blieb kaum Zeit für Familienleben. Wenn er nicht in den Museumswerkstätten arbeitete oder Termine wahrnahm, war er entweder in seinem privaten Atelier oder am Schreibtisch zu finden. Sein Arbeitsrhythmus bestimmte den familiären Tagesablauf.

Gern erinnere ich mich an die raren Gelegenheiten, meinen Großvater in seinem Atelier im Giersbergweg 15 besuchen zu können. Ich durfte ihm dann über die Schulter schauen und er erklärte mir, was er gerade machte. Noch heute habe ich den ganz eigenen Geruch dieses Raumes in der Nase.

Paul Hermann Hübner kam am 12. März 1895 als ältester Sohn des Schuhmachers Hermann Hübner (1868 - 1953) und seiner Ehefrau Guste, geb. Krüger, in Berlin-Mitte zur Welt. Die Eltern waren kurz zuvor aus dem Oderbruch, wo ihre Familien seit Generationen gelebt hatten, in die Reichshauptstadt gekommen.

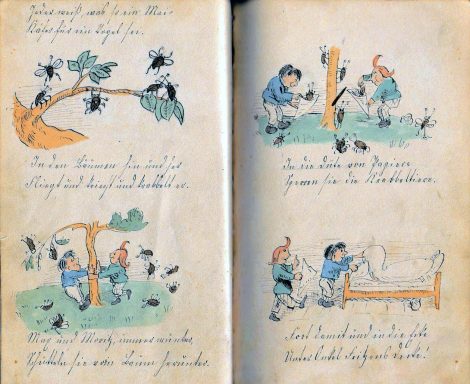

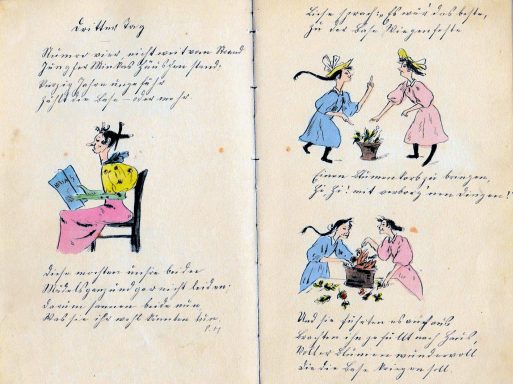

Das künstlerische Talent meines Großvaters zeigte sich früh: Noch während er die Volksschule in Berlin besuchte, kopierte er 1907 – als Zwölfjähriger – Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ und das weibliche Gegenstück „Lies und Lene“ von Hulda von Levetzow mit den Illustrationen von Francesco Maddalena (Abb. 1, 2). Nach der Volksschule begann er 1909 eine sechsjährige restauratorische Ausbildung, an die sich zwei Studiensemester im Bereich Kunst und Naturwissenschaften anschlossen. Da er kein Abitur hatte – das Geld für eine weiterführende Schule war nicht vorhanden gewesen –, wurde er aufgrund „hervorragender künstlerischer Begabung, ausnahmsweise, auf Beschluss des Lehrerkollegiums, immatrikuliert“ (Zentralarchiv der Staatl. Museen Preußischer Kulturbesitz, Akte 1: Restaurierung und Restauratoren 1/GG 381). Er besuchte die Königliche Kunstschule, die Kunstgewerbeschule, die Hochschule für die Bildenden Künste, die Universität und die Technische Hochschule. Bereits während der Ausbildung war er an Restaurierungen im Potsdamer Marmorpalais und im Königlichen Schloss zu Berlin beteiligt.

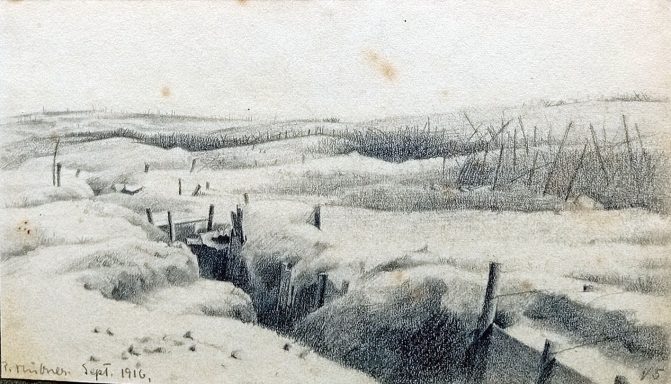

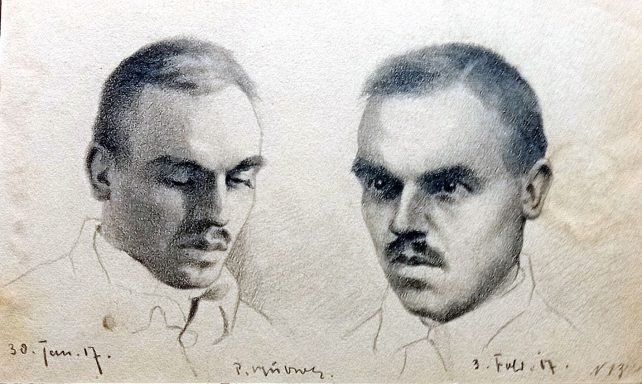

Im Juli 1915 wurde mein Großvater eingezogen und kämpfte bis zu seiner schweren Verwundung im Oktober 1916 bei Verdun und an der Somme. Die Erlebnisse an der Front und im Lazarett, das er erst nach einem Jahr verlassen konnte, hielt er zeichnerisch in kleinen Skizzenbüchern fest, von denen zwölf bei seiner Verwundung in der Schlacht an der Somme verlorengingen. Elf Zeichnungen aus den Jahren 1916 bis 1918 haben sich erhalten (Abb. 3, 4).

Nach eigener Aussage ließ sich mein Großvater im November 1918 als Restaurator und Konservator in Freiburg/Br. nieder. Im Folgejahr erhielt er eine Anstellung bei den Städtischen Sammlungen, als Aufsichtskraft, später als Zeichner. Ohne entsprechende Besoldung war er seit 1923, dem Jahr der Eröffnung des Augustinermuseums, jedoch vorwiegend als Restaurator mit der Instandsetzung und Erhaltung der älteren Kunstwerke, besonders der Gemälde und Skulpturen beschäftigt.

Von seinem Können überzeugt, aber unzufrieden mit der Besoldung pokerte mein Großvater mehr als zehn Jahre lang um berufliche Anerkennung, d. h. auch um Höherstufung, indem er u. a. wiederholt Interesse an einer anderen Stelle bekundete – Museen und Privatgalerien in Berlin, München und Breslau waren im Gespräch. Um ihn zu halten, räumte ihm das Freiburger Museum 1926 auf Dauer das Recht ein, auch in den Museumswerkstätten Privatarbeiten durchführen zu dürfen. 1934 erfolgte endlich die offizielle Ernennung zum Restaurator der Städtischen Sammlungen mit entsprechender Besoldung.

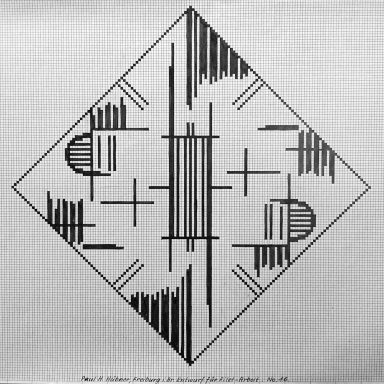

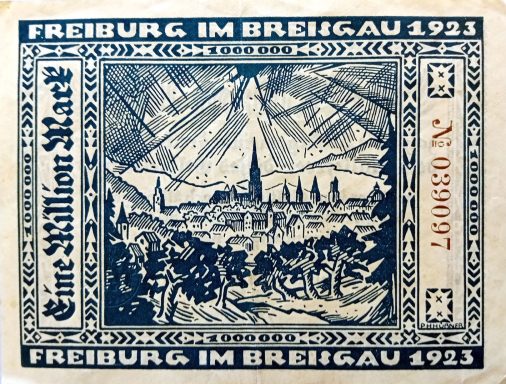

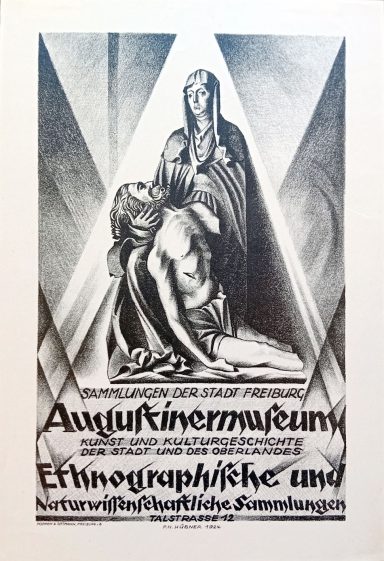

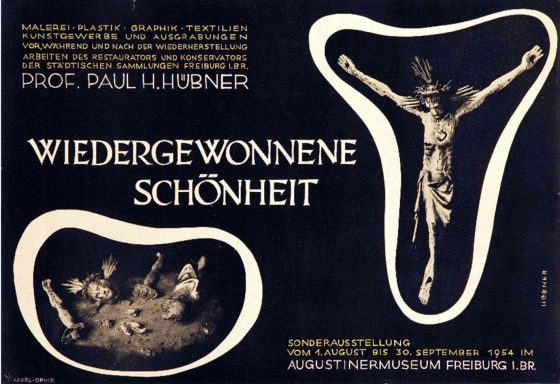

Um die finanzielle Situation zu verbessern – er musste eine Familie ernähren –, war mein Großvater in den 1920er und 1930er Jahren als freier Entwerfer und Gebrauchsgrafiker tätig. Ab 1920 schuf er mehr als 230 Entwürfe für Spitzenarbeiten aller Arten und Monogramme, die zum Teil prämiert und in renommierten Zeitschriften veröffentlicht wurden (Abb. 5-7), eine Reihe von Plakaten, Umschlägen für Zeitschriften und Bücher, Gutscheinen und Notgeld (Abb. 8) sowie etwa 2.000 Buchillustrationen, vor allem für den Herder-Verlag. Aber auch für die Städtischen Sammlungen war er im Rahmen seiner Anstellung als Grafiker tätig. Mit seinen Sammlungs- und Ausstellungsplakaten (Abb. 9, 10), Schildern (Abb. 11) und knapp 1.000 Objektbeschriftungen prägte er für viele Jahre deren Erscheinungsbild.

Als einer der letzten „Allround-Restauratoren“ war mein Großvater für alle Sammlungsgebiete zuständig – Gemälde, Holz- und Steinplastiken, Grafik, Textilien, Metalle, kunstgewerbliche Gegenstände und ethnografische Objekte. Zu den bekanntesten Kunstwerken der Städtischen Sammlungen, die er restauriert und konserviert hat, zählt „Das Schneewunder“ von Matthias Grünewald (Abb. 12).

Mit der Mobilmachung im August 1939 begann die beruflich bedeutendste Zeit meines Großvaters. Er wurde beauftragt, herausragende Werke in Baden und Württemberg zu bergen, zu überwachen und zu betreuen, d. h. neben konservatorischen Maßnahmen auch Untersuchungen und Restaurierungen durchzuführen. Da dies nur während des Krieges durchgeführt werden konnte, wurde er „zur Erhaltung des deutschen Kulturgutes“ vom Kriegsdienst befreit. Zu den herausragenden konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen, die zum Teil erst nach Kriegsende abgeschlossen wurden, zählen der „Tiefenbronner Altar“ des Lukas Moser, der Hochaltar des Breisacher Münsters von Meister HL (Abb. 13), im Freiburger Münster der von Hans Baldung Grien geschaffene Hochaltar (Abb. 14, 15), der „Schnewlin-Altar“ von Hans Baldung Grien und Hans Wydyz, der „Oberried-Altar“ von Hans Holbein d. J. sowie der „Locherer-Altar“ des Sixt von Staufen, der „Niederrotweiler Altar“ des Meisters HL (Abb. 16), der monumentale Hochaltar des Überlinger Münsters von Jörg Zürn (Abb. 17), das „Dreikönigsbild“ des Meisters von Meßkirch und das hochmittelalterliche „Freudenstädter Lesepult“ (Abb. 18). Privat arbeitete mein Großvater in diesem Zeitraum darüber hinaus auch für prominente Sammler und Kunsthäuser – rund 210 Gemälde, mehr als 40 Skulpturen und etwa 80 Grafiken sind dokumentiert.

Ab 1952 führte mein Großvater für die Landesbibliothek Kassel seine bedeutendsten Restaurierungen auf dem Gebiet der Grafik durch: Die mittelalterlichen Pergamenthandschriften der sog. „Tironischen Noten“, der „Pharsalia“ von Lucanus, eines Sammelbandes mit Werken des Nikolaus von Landau, der Kräuterbücher des Pseudo-Apuleius und des Pseudo-Antonius Musa sowie des Jüngeren Kasseler Totentanzes waren bei einem Bombenangriff auf Kassel im glühend heißen Tresor zu undefinierbaren Klumpen zusammengebacken. Es gelang, die einzelnen Blätter voneinander zu trennen, zu planieren und wieder lesbar zu machen.

Von 1947 bis 1958 gab mein Großvater sein Wissen und seine Erfahrung im Rahmen eines Lehrauftrags der Kunsthistorischen Fakultät der Universität Freiburg an Studierende weiter. In Werkstattübungen unter dem Titel „Werkstoffe und Techniken aller Zeiten und die Erkennung von Fälschungen und Verfälschungen“ vermittelte er einen Überblick über Mal- und Drucktechniken, Einblicke in sämtliche Gebiete des Kunstschaffens und die Werkstoffkunde. Hierfür und für seine Verdienste um die Erhaltung von Kunstwerken wurde ihm von der Badischen Landesregierung 1952 den Titel „Professor h. c.“ verliehen.

Methoden und Ergebnisse der Arbeit meines Großvaters waren nicht unumstritten. Besonders heftig war die Kritik, die sich 1946 an den Restaurierungen und Konservierungen der Altäre von Hans Baldung Grien (Abb. 14, 15) und Hans Holbein d. J. im Freiburger Münster entzündete und einen jahrelangen Gutachterstreit nach sich zog. Um dem zum Teil öffentlichen Kesseltreiben ein Ende zu setzen, organisierte mein Großvater 1954 die Restaurierungsausstellung „Wiedergewonnene Schönheit“ – die nach heutiger Kenntnis erste Schau dieser Art in Deutschland (Abb. 10). In der bis dahin meistbesuchten Ausstellung der Freiburger Museen wurden vollständig sowie teilweise restaurierte Werke nebeneinander gezeigt und die einzelnen Restaurierungsschritte anhand von Fotos und didaktischen Tafeln ausführlich erläutert.

Seine Erkenntnisse und Methoden gab mein Großvater nicht nur im universitären Rahmen weiter, sondern auch durch Veröffentlichungen in Fach- und Publikumsmedien. Umgekehrt war er wie kaum ein anderer Restaurator in der Berichterstattung deutscher und internationaler Printmedien präsent: Von 1925 bis 1980 erschienen mehr als 465 Artikel über ihn und seine Arbeit in Tageszeitungen, Wochenendbeilagen, Wochenzeitungen sowie Fach- und Publikumszeitschriften. Sogar in zwei Ausgaben des US-amerikanischen „Life Magazine“ (7.12.1953) und in der deutschen „Micky Maus“ (2.4.1960) konnte man über ihn lesen.

Zum Vergrößern der Bilder auf die Galerie oder das entsprechende Bild klicken.

Darüber hinaus waren mein Großvater und seine Arbeit auch Thema in den audiovisuellen Medien. Zwischen 1943 und 1955 war er in mehr als 20 Radiosendungen zu hören. Während des „Dritten Reichs“ entstand mit Sicherheit ein Film: 1941 drehte Curt Oertel, der mit seinem Film über Michelangelo Buonarroti 1951 den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhielt, für den von Joseph Goebbels (Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda) in Auftrag gegebenen Film „Die Deutschen“ eine Sequenz über die Restaurierung der Freiburger Hochaltarflügel von Hans Baldung Grien. Hierfür fanden viertägige Dreharbeiten vor Ort statt, die durch Fotos dokumentiert sind. Hingegen ist eine Kopie des Films bis heute nicht auffindbar. In der Nachkriegszeit wurden vier Filme bzw. Fernsehbeiträge produziert, z. B. 1952 über den „Niederrotweiler Altar“ (Abb. 16) und 1959 über „Das Labor des Professor Hübner“.

Das enorme Arbeitspensum war natürlich nicht ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu leisten. Das „Kernteam“ bestand aus Hildegard Weber, Willi Fritz, Klaus Konrad, Johannes Taubert und Angelika Bloch sowie meinem Onkel Paul Hübner jun. und meiner Mutter Gertrud Hübner (Abb. 19). Fallweise wurde es – vor allem vor Ort – durch Hilfskräfte ergänzt. Beim Abbau des Hochaltars im Überlingen Münster z. B. halfen neben zwei örtlichen Handwerkern acht 12- bis 14-jährige Oberschüler und zwei etwa 18-jährige russische Gefangene aus dem KZ Überlingen-Aufkirch.

Als konservativer Mensch galten für meinen Großvater die herkömmlichen Geschlechterrollen: So erfolgte die Restauratorenausbildung seines Sohnes Paul von 1936 bis 1939 im Rahmen eines regulären, bezahlten Lehrvertrags, während er seine Tochter Gertrud, die einmal heiraten sollte, ab 1939 als unbezahlte Volontärin ausbildete. Auch die Weiterbeschäftigung war unterschiedlich: Gertrud Hübners Tätigkeit blieb bis zum Ausscheiden vor ihrer Hochzeit 1953 ohne Bezahlung, während Paul Hübner jun. ab 1945 als Angestellter, später als städtischer Beamter arbeitete. Nach der Pensionierung seines Vaters im Jahr 1960 trat er dessen Nachfolge an und war bis 1985 Leitender Restaurator des Augustinermuseums Freiburg.

Neben der ihm 1952 von der Badischen Landesregierung verliehene Ehrenprofessur wurde mein Großvater im selben Jahr durch Papst Pius XII. für seine Verdienste um die Erhaltung wertvoller Kunstschätze mit dem Ehrenkreuz „Pro Ecclesiae et Pontifice“ in Gold geehrt. 1975, anlässlich seines 80. Geburtstags, schließlich wurde mein Großvater zum Komtur des päpstlichen Silvesterordens ernannt und erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande.

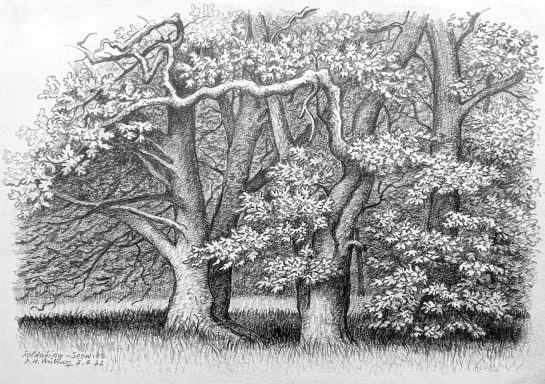

Als Pensionär war mein Großvater hauptsächlich damit beschäftigt, sein Lebenswerk zu dokumentieren und seinen Nachlass zu ordnen, um ihn gerecht auf seine Nachkommen vererben zu können. Darüber hinaus begann er wieder zu zeichnen – vor allem in den 1970er Jahren während der halbjährigen Aufenthalte bei seiner Tochter Gertrud in Feldafing am Starnberger See (Abb. 20).

Mein Großvater litt vor allem seit den 1950er Jahren an Niererkoliken und Nierensteinen, weshalb er sich mehreren Operationen unterziehen musste. Durch verbesserte medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten konnte seit den 1960er Jahren dann die Neubildung von Steinen verhindert werden. Paul Hermann Hübner starb nach einem längeren Pflegeheimaufenthalt am 7. November 1981 im Alter von 86 Jahren in Freiburg/Br.

(*) Neben eigenen Erinnerungen und Dokumenten im Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen, basiert die Biografie vor allem auf Susanne Voigt: Paul Hermann Hübner (1985-1981). Ein Stück Restauriergeschichte (= Diplomarbeit am Institut für Technologie der Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Studiengang Restaurierung und Technologie von Gemälden und gefaßten Skulpturen) (1998) und Christoph Müller: 100 Jahre Augustinermuseum – 100 Jahre Restaurierung und mehr (2023) [Download]

Katharina Hübner, geb. Müller (1886-1968)

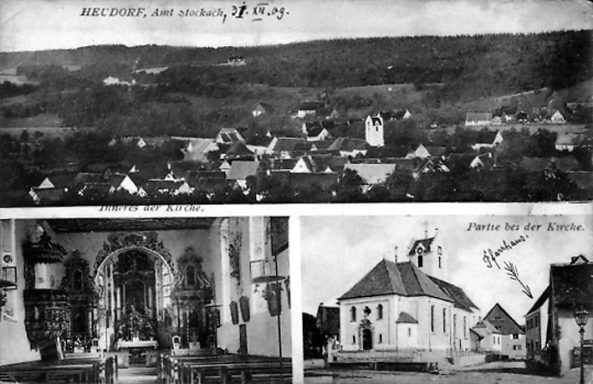

Meine Großmutter Katharina Hübner – meist „Oma Hübner“ genannt – stammte aus einem in der Nähe des Bodensees gelegenen kleinen Bauerndorf: Sie wurde am 14. März 1886 in Heudorf im Hegau (Abb. 1), heute zur Gemeinde Eigeltingen gehörig, als Tochter des Schuhmachers und Landwirts Mathias Müller (1861-1927) und der Taglöhnerin Sofia Müller, geb. Renner (1862-19##), geboren. Die Familien waren seit Generationen als Bauern und Handwerker in Heudorf ansässig – Nachfahren leben auch heute noch dort.

Zum Vergrößern der Bilder auf die Galerie oder das entsprechende Bild klicken.

Sie erlernte nach Abschluss der Volksschule den Beruf der Hauswirtschafterin in Karlsruhe (Abb. 2). 1911 war sie als Haushälterin im schweizerischen St. Gallen tätig, 1912 ging sie in Freiburg/Br. bei einer wohlhabenden Familie in Stellung. Hier lernte sie ihren späteren Mann kennen.

Nach der Hochzeit mit Paul Hermann Hübner am 11. März 1919 führte sie den Freiburger Haushalt mit großem Sachverstand umsichtig und sparsam. Sie war eine herzliche Gastgeberin und wunderbare Köchin, vor allem badischer Gerichte. Ihre Marmeladen und Kompotte aus Früchten des eigenen Gartens, den sie bis ins Alter selbst bewirtschaftete, waren in der Verwandt- und Bekanntschaft heiß begehrt. Die Mußestunden verbrachte sie gern mit Lesen und anspruchsvoller Handarbeit (Abb. 3).

Ihr Leben an der Seite eines Mannes, der aus der Stadt kam, studiert hatte und beruflich erfolgreich war, bedeutete einen sozialen Aufstieg. Dies war für einige Familienmitglieder in Heudorf schwierig, glaubten sie doch, als Bauern nun weniger wert zu sein. Meinen Großvater nannten sie ehrfürchtig „Gnädle“.

„Oma Hübner“ (Abb. 4) wurde wegen ihrer Gradlinigkeit, Bescheidenheit, Warmherzigkeit, Großzügigkeit und Güte von allen geschätzt, geachtet und geliebt. Für ihre Kinder Paul und Gertrud (Abb. 5, 6) war sie eine liebevolle Mutter. Wann immer sie es für nötig hielt, half sie als überzeugte Christin nach Kräften mit Rat und Tat und – bei jungen Leuten – auch mal mit einem heimlich zugesteckten Geldschein ... Um ihrem Mann während des „Dritten Reichs“ beruflich den Rücken frei zu halten, wurde sie sogar Mitglied der NSdAP. Gezwungenermaßen nahm sie 1937 an der Grundausbildung zum Luftschutzwart teil und wurde im November 1942 zur Luftschutzdienstpflicht herangezogen.

Meine Großmutter war ein geselliger Mensch. Eine besonders gute Freundin war die Damenschneiderin Friedl Ganswein (Abb. 7), mit der sie sich gern – auch – über Handarbeit austauschte. Weil sie Geselligkeit liebte, fühlte sich meine Großmutter leicht ausgeschlossen. Dies umso mehr im hohen Alter, als eine schwere Krankheit sie ans Bett fesselte. Ich kann mich noch gut an einen bewegenden Silvesterabend erinnern: Die Familie saß im Esszimmer zusammen, als plötzlich meine Großmutter in der Zimmertür stand. Um im Kreis der Familie sein zu können, hatte sie sich die Treppe vom ersten Stock hinuntergequält, obwohl sie sich kaum bewegen konnte. Als es ihr nach einer Weile im Kreis ihrer Lieben schlechter ging, brachten wir sie mit vereinten Kräften wieder nach oben.

Am 24. August 1968 starb sie in Freiburg/Br. nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren.

© 2025 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de | Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.