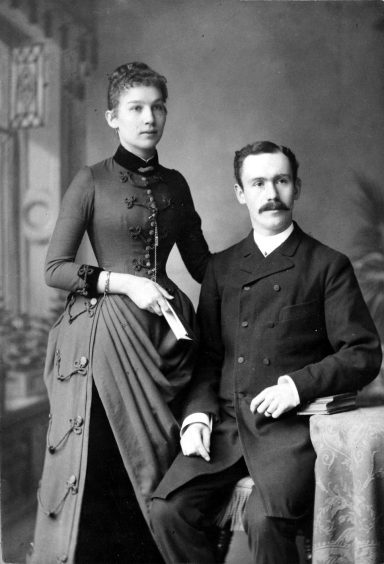

Heinz Hirthe und Gertrud Hirthe, geb. Hübner

Meine Großeltern väterlicherseits – Georg Hirthe und Ida, genannt Inge Hirthe, geb. Spiegel, – haben sich in Berlin (Abb. links oben) kennengelernt und dort am 13. Januar 1920 geheiratet. Gut ein Jahr später kam ihr Erstgeborener zur Welt: mein Onkel Martin Hirthe (Berlin 13.2.1921 - 9.8.1981 Berlin), der ein bekannter Schauspieler und Synchronsprecher werden sollte.

Aus beruflichen Gründen übersiedelte die Familie 1922 nach Zürich, wo mein Vater Heinz Hirthe geboren wurde (Zürich 29.7.1925 - 19.7.2020 Stockach). Von 1940 bis 1951 bewohnte die Familie ein Haus an der Rebbergstrasse hoch über der Stadt mit prächtigem Blick über den Zürichsee auf die Alpen (Abb. oben).

Weil meine Großeltern in der Nachkriegszeit von den Schweizer Behörden absurderweise als „Nazis“ diffamiert wurden, man ihr Vermögen unter staatliche Verwaltung stellte und mit der Ausweisung drohte, verließen sie 1951 die Schweiz und lebten bis 1955 in Montevideo (Uruguay) (Abb. links unten).

Nach der Pensionierung meines Großvaters kehrte das Paar 1955 nach Deutschland zurück und ließ sich in München nieder, wo meine Eltern und ich lebten (Abb. rechts oben). Es bewohnte eine geräumige Dreizimmerwohnung in Schwabing.

1970 zogen meine Familie und meine Großeltern nach Feldafing am Starnberger See in eine neu gebaute kleine Eigentumswohnanlage. Die Großeltern bewohnten eine bequeme Zweiwohnung mit großem Balkon (Abb. rechts unten).

Heinz Hirthe (1925-2020)

Georg Hirthe, mein Großvater väterlicherseits,(*) kam am 6. Dezember 1890 als Sohn von Paul Hirthe (Zolondowo [heute Żołędowo] 27.6.1862-Anfang 1917 Berlin) und Luise Hirthe, geb. Peters (Landsberg a. d. Warthe [heute Gorzów Wielkopolski] 6.8.1868-4.1.1947 Potsdam-Babelsberg) in Berlin zur Welt.

Die Eltern von Paul Hirthe, August und Auguste Hirthe, geb. Ebert, waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert vom schlesischen Grünberg (heute Zielona Góra) ins westpreußische Zolondowo (heute Żołędowo), Kreis Bromberg (heute Bydgoszcz), gekommen, wo August als Bahnwärter tätig war. 1876 sind August und Auguste, die neben Paul drei weitere Söhne – Fritz, Max und Karl – hatten, in Berlin nachgewiesen; hier arbeitete August Hirthe nun als „Restaurateur“, d. h. Gastwirt.

Paul Hirthe, der als Beamter bei der Deutschen Reichspost vom „Briefträger“ zum „Oberbriefträger“ aufsteigen sollte, und die Schneiderin Luise Peters heirateten am 24. April 1889 in Berlin (Abb. 1). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor – als Erstgeborener mein Großvater Georg (Abb. 2) und knapp zwölf Jahre später meine Großtante Katharina Hirthe, genannt Käthe (Altötting 14.10.1902-15.6.1978 Berlin) (Abb. 3). Die Geschwister Georg und Käthe blieben zeitlebens eng verbunden (Abb. 4). Ich kann mich gut erinnern, dass die beiden bis ins hohe Alter miteinander „berlinerten“, auch wenn mein Großvater sonst reines Hochdeutsch sprach – er hieß dann nicht mehr „Georg“, sondern „Orje“!

Mein Großvater und seine Schwester verloren ihren Vater früh: Paul Hirthe verstarb nur 55-jährig im sog. „Steckrübenwinter“ 1917 an einer Infektion. Fortan war Luise Hirthe – eine stattliche und als Beamtenwitwe standesbewusste Frau (Abb. 5) – gezwungen, ihren Beruf als Schneiderin wieder auszuüben. Sie erzog ihre Kinder streng, wie folgende Begebenheit zeigt: Nachdem ihr Sohn Georg im zweiten Halbjahr 1907 seinen Französischlehrer an der Berliner „Höheren Bürgerschule“ im Streit geohrfeigt hatte und daraufhin der Schule verwiesen worden war, ging sie mit einer Schere auf ihn los und prophezeite: „Du wirst noch einmal im Zuchthaus enden.“ Von dieser Attacke zeugte zeitlebens eine Narbe an der rechten Handfläche meines Großvaters.

Die mütterliche Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Doch wirft die Begebenheit ein Licht auf den Charakter von Georg Hirthe: Er war – so habe auch ich ihn erlebt – selbstbewusst, willensstark und bisweilen aufbrausend, hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und konnte sich Respekt verschaffen. Gleichzeitig war er naturliebend, sozial eingestellt, hilfsbereit und hatte viel trockenen Humor.

Bald nach dem unrühmlichen Abgang von der „Höheren Bürgerschule“ begann mein 17-jähriger Großvater am 1.10.1907 eine dreijährige Mechanikerlehre bei der Firma Bernhard Bunge, Mechanische Werkstatt, die er erfolgreich abschloss; die Note des Gesellenprüfungszeugnisses der Handwerkskammer Berlin vom 4.10.1907 lautet „Gut für praktische Arbeit“. Gelernt hat mein Großvater das Mechaniker-Handwerk anhand der Herstellung von Theodoliten und meteorologischen Registrierapparaten. Dabei muss er so gut gewesen sein, dass er in der Folgezeit, wohl als Angestellter der Firma Bunge, ausschließlich für einen in Berlin forschenden, amerikanischen Astronomen tätig war und nach dessen Angaben hochsensible astronomische Geräte baute.

In der Freizeit widmete sich mein Großvater vor allem dem Rudern: Er wurde Rennruderer, vorzugsweise in der Bootsgattung Vierer mit Steuermann (Abb. 6). Als Mitglied des „Turn- und Ruder-Verein Deutschland e.V.“ (Abb. 7) nahm er auch an sog. „Kaiser-Regatten“ teil. Um das kaiserliche Auge Wilhelms II. nicht zu beleidigen, durften bei solchen Regatten eigentlich nur Adelige und studierte Bürgerliche rudern – aber der Überlieferung zufolge gab es in keiner anderen Stadt so viele studierte Handwerker wie in Berlin. Die Begeisterung für den Rudersport blieb erhalten, auch nachdem mein Großvater 1922 Berlin verlassen und nach Zürich übersiedelt war. Dort nahm er zunächst als aktiver Ruderer, später passiv am Vereinsleben des „Deutschen Reichs-Vereins“ und des „Deutschen Rudervereins“ Anteil. Im Alter – daran kann ich mich noch gut erinnern – versäumte er kaum eine Fernsehübertragung von Ruderwettbewerben.

Bald nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde Georg Hirthe zum Kriegsdienst bei einer Fernmelde-Kompanie einberufen (Abb. 8). Zuerst war er in Frankreich, dann in Galizien eingesetzt. Dort ging es u. a. darum, zwischen den Schützengräben Abhöreinrichtungen zu installieren, um nicht durch feindliche Angriffe überrascht zu werden. Die auftretenden technischen Probleme sollte Siemens & Halske beseitigen. Dadurch kamen mein Großvater und diese Firma in Kontakt, die am 6.12.1916 seine Freistellung vom Kriegsdienst erwirkte. So wurde mein Großvater 1917 Angestellter der Firma Siemens und blieb es bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1955.

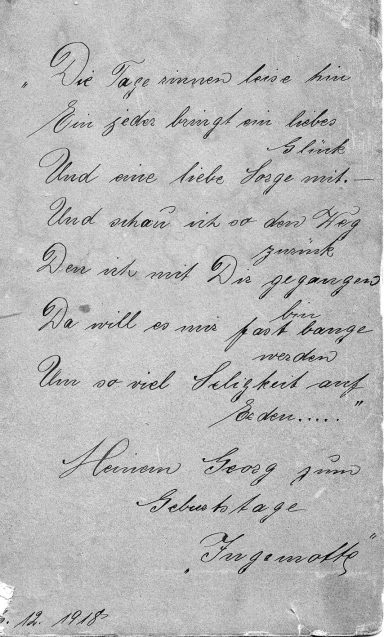

Bei Siemens & Halske lernte er 1917 Ida, genannt Inge Spiegel kennen, die dort als Kontoristin tätig war. Die beiden verliebten sich ineinander, wovon eine Porträtfotografie zeugt, auf deren Rückseite Inge ein Gedicht schrieb und „ihrem“ Georg zum 28. Geburtstag schenkte: „Die Tage rinnen leise hin | Ein jeder bringt ein liebes Glück | Und eine liebe Sorge mit. – | Und schau ich so den Weg zurück | Den ich mit Dir gegangen bin | Da will es mir fast bange werden | Um so viel Seligkeit auf Erden ... Meinem Georg zum Geburtstage | Ingemotte | 6.12.1918“ (Abb. 9 a/b).

Am 13. Januar 1920 heirateten Georg Hirthe und „Ingemotte“. Ihr erster Sohn Martin kam am 13.2.1921 zur Welt.

1922 schickte Siemens & Halske meinen Großvater zunächst für sechs Monate nach Zürich, damit er bei der dortigen Siemens-Tochter „Telefonfabrik Albisrieden“ ein Fertigungsproblem löse. Dies gelang ihm offenbar so gut, dass Siemens ihm anbot zu bleiben. Als klar wurde, dass er länger in Zürich bleiben würde, folgte ihm meine Großmutter in der zweiten Hälfte des Jahres 1922 mit dem einjährigen Sohn Martin nach. Schließlich wurden daraus 28 Jahre.

Schon bald übertrug Siemens meinem Großvater die Leitung der Züricher Fabrikation. So wurde er Teil des vierköpfigen „Leitungsteams“, das aus einem Delegierten des Verwaltungsrats, einem Kaufmann, einem Vertriebsleiter und dem Leiter der Fabrikation bestand. Mein Großvater war maßgeblich an der Weiterentwicklung der „Telefonfabrik“ beteiligt, sodass er 1940 den höchsten Direktorenrang erhielt, der für ihn zu vergeben war. Das Unternehmen hatte damals zwischen 3.000 und 3.500 Mitarbeiter*innen, von denen der größte Teil in der Fabrikation, also im großväterlichen Verantwortungsbereich, tätig war.

Auch wenn mein Großvater „nur“ Mechaniker war, durfte er seit der zweiten Hälfte der 1920er Jahre die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ führen; sie findet sich auch in amtlichen Dokumenten: Er hatte in der Fabrikation der „Telefonfabrik“ Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich einem Ingenieur vorbehalten waren. Da er dies offenbar mehr als zufriedenstellend tat, verlieh ihm Siemens den Titel „Oberingenieur“ – mein Großvater erwarb also gleichsam die Qualifikation eines Ingenieurs auf dem zweiten Bildungsweg.

Der Erfolg meines Großvaters lässt sich auch an den Wohnungen der Familie in Zürich ablesen: Zunächst bezog sie eine Dachgeschosswohnung im Verwaltungshaus der „Telefonfabrik“ (Abb. 10, Nr. 1). Sie wurde zu klein, nachdem am 29. Juli 1925 der zweite Sohn zur Welt gekommen war – mein Vater Heinz. Ende 1926 oder Anfang 1927 bezog die nun vierköpfige Familie eine kleine Doppelhaushälfte in der Genossenschaftssiedlung an der Albisriederstrasse 231 (Abb. 10, Nr. 2). Durch den Umzug in eine großzügige Wohnung im Obergeschoss des Hauses eines Züricher Bauunternehmers an der Altstetterstrasse (Abb. 11, 12) verbesserte sich die Wohnsituation abermals. 1940 entschlossen sich meine Großeltern schließlich zum Kauf eines eigenen Hauses: Es war eine steil am Berghang stehende, schweizerisch zurückhaltende, repräsentative Doppelhaushälfte an der Rebbergstrasse 63 mit einer prächtigen Aussicht auf Zürich, den See und die Alpen (Abb. ganz oben und Abb. 13, 14). Die Pflege des steilen Gartens bot meinem Großvater auch Gelegenheit zu körperlicher Betätigung (Abb. 15, 16).

Die Schweizer Natur spielte eine große Rolle bei der Freizeitgestaltung meines Großvaters und der Familie. Zu den eindrucksvollen Naturschönheiten der Schweiz unternahmen meine Großeltern – mal mit, mal ohne Söhne – zahlreiche, meist mit ausgiebigen Wanderungen verbundene Ausflüge mit dem Auto – einem englischen „Morris Ten“ und einem ebenfalls englischen „Standard 9“ (Abb. 17, 18). Seine Eindrücke hielt mein Großvater in unzähligen Dias und Papierfotografien fest (Abb. 19, 20). Auch die Urlaubsziele jener Zeit lagen in der Schweiz, z. B. auf dem „Schönenboden“ bei Wildhaus im Toggenburg (Abb. 21) oder im Tessin bei Freunden in Locarno und Lugano.

Auch wenn mein Großvater und meine Großmutter die ihnen angetragene Schweizer Staatsbürgerschaft nie angenommen und nie Schweizerdeutsch gesprochen haben, waren sie ein gut gelittener und selbstverständlicher Teil eines großen Bekannten- und Freundeskreises. Seine Mitglieder gehörten dem engeren und weiteren beruflichen Umfeld meines Großvaters und den beiden genannten Züricher Ruder-Clubs an.

Mein Großvater erzog seine Söhne mit Bestimmtheit, ließ ihnen aber auch Raum für eigene Entscheidungen. Ein gutes Beispiel ist die Berufswahl seines Erstgeborenen: Den väterlichen Vorstellungen zufolge sollte Martin, der sein Abitur 1940 in Davos abgelegt hatte, Jurist werden. Er schickte ihn nach Berlin, wo er vor Studienbeginn eine kaufmännische Lehre für Abiturienten bei Siemens & Halske absolvieren sollte. Bald darauf äußerte mein Onkel jedoch den Wunsch, Schauspieler zu werden. Das war so gar nicht nach dem Geschmack meines Großvaters. Er gab ihm schließlich doch die Erlaubnis unter folgender Bedingung: „Ich bin einverstanden, wenn Du überdurchschnittlich bist.“ Die Prüfungen während des Studiums an der „Schauspielschule im Deutschen Theater“ zu Berlin (heute: Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch) bestätigten dann die weit überdurchschnittliche Begabung. Weil er zum Kriegsdienst an der Front eingezogen wurde, konnte Martin die Schauspielschule nicht abschließen. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1947 sah sich die Familie dann nach vielen Jahren zum ersten Mal im Vorarlberger Feldkirch wieder (Abb. 22). Die 1949 in Klagenfurt beginnende, steil nach oben führende Karriere seines Sohnes als Schauspieler und später auch als Synchronsprecher erfüllte meinen Großvater zeitlebens mit Stolz.

In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre bedeutete die Politik der Schweizer Regierung gegenüber den in der Schweiz lebenden Deutschen einen tiefen Einschnitt. Denn auch meine Großeltern wurden von offizieller Seite als „Nazis“ diffamiert, man stellte ihr Vermögen unter staatliche Verwaltung und drohte mit der Ausweisung.

Hiergegen hat sich mein Großvater (Abb. 23) natürlich mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln gewehrt. Viel wichtiger war jedoch, dass sich prominente Schweizer in direkten Eingaben an die Behörden und in der Presse zugunsten meiner Großeltern zu Wort meldeten und die Belegschaft des „Albis-Werks“ aus Solidarität mit meinem Großvater sogar auf die Straße ging. Das Ergebnis war eine jahrelange minutiöse Untersuchung des Verhaltens meiner Großeltern seit 1922. Letzteres deshalb, weil mein Großvater in den zwanziger Jahren mit Äußerungen zu sozialen Fragen irgendjemandem aufgefallen war, der dies den Behörden denunziert hatte. Nach dem Abschluss der Untersuchungen wurden das Ausweisungsverfahren und die staatliche Vermögensverwaltung ausgesetzt und man entschuldigte sich in einem offiziellen Schreiben. Tief gekränkt und verärgert entschlossen sich meine Großeltern jedoch, die Schweiz zu verlassen. Mein Großvater nahm das Angebot der Firma Siemens an, die 1936 gegründete „CONATEL S.A.“, ein nachrichtentechnisches Fabrikationsunternehmen in Montevideo (Uruguay), zu entwickeln, weil Siemens sie zum Aufbau einer neuen Landesvertretung erwerben wollte (Abb. 24). Vor dem Hintergrund des seit Ende 1949 drohenden militärischen Konflikts in Europa, folgten meine Großeltern dem Rat befreundeter Bankiers und anderer Insider und transferierten ihr gesamtes Vermögen nach Uruguay, das damals als die „Schweiz Südamerikas“ galt, – auch den Erlös aus dem Verkauf des Hauses an der Rebbergstrasse.

Von März 1951 bis Juni 1955 führten meine Großeltern in Uruguay ein Leben, das ähnlich zugeschnitten war wie das, das sie in Zürich zurückgelassen hatten. Sie lebten in einer geräumigen Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Calle José Ellauri 647 (Abb. 25, 26). Der Beruf machte es nötig, dass mein Großvater Spanisch lernte. Gesellschaftlich verkehrten er und seine Frau aber vorwiegend mit Deutschsprachigen, von denen es in Montevideo viele gab. Das Paar unternahm allein, mit Freunden und Gästen aus Europa Ausflüge zu den Naturschönheiten Uruguays (Abb. 27).

Nach der Pensionierung meines Großvaters kehrten meine Großeltern nach Deutschland zurück, und zwar nach München, weil hier ihr Sohn Heinz mit seiner Familie lebte. Den Atlantik überquerten sie im Juni 1955 auf der „Santa Ursula“ (Abb. 28). Das Frachtschiff im Liniendienst hatte Platz für etwa zwanzig Passagiere, denen geschmackvolle Gesellschaftsräume zur Verfügung standen und in denen auch die Äquatortaufe gebührend gefeiert wurde (Abb. 29).

In München mussten meine Großeltern etwas bescheidener leben als in der Schweiz und in Uruguay. Zum einen stand ihnen nur die Siemens-Betriebsrente zur Verfügung, zum anderen war der Wert ihres in Uruguay an sich klug angelegten Geldes durch die dort 1952 einsetzende galoppierende Inflation auf ein Zehntel geschrumpft.

Zum Vergrößern der Bilder auf die Galerie oder das entsprechende Bild klicken.

Dieser katastrophale Wertverlust machte sich erst in Deutschland vollends bemerkbar. Sie lebten in einer vergleichsweise preiswerten, aber für die 1950er Jahre durchaus komfortablen Dreizimmerwohnung mit großem Balkon in Schwabing (Abb. 30, 31). Den einzigen „Luxus“, den sich meine Großeltern in München gönnten, war ein Abonnement der Bayerischen Staatsoper.

Um meinen Großeltern die Perspektive des Altenheims zu ersparen, erwarb mein Vater für sie 1970 eine kleine Wohnung in Feldafing am Starnberger See, in derselben Wohnanlage, in der auch meine Eltern und ich wohnten (Abb. 32). Mein Großvater fühlte sich in diesem Ort wohl, nicht zuletzt wegen seiner „romantisch imperialen“ Vergangenheit – Prinzessin Elisabeth von Bayern, besser bekannt als Kaiserin „Sisi“ von Österreich, verbrachte in Feldafing 24 Sommerurlaube in einem Hotel mit weitläufiger Parkanlage, das heute ihren Namen trägt.

Mein Großvater liebte Opern und Operetten – und Märsche. Dies schlug sich in einer respektablen Schallplattensammlung mit zum Teil seltenen Aufnahmen nieder, die heute zu meinen Schätzen zählt. So waren die großelterlichen Wohnungen in München und Feldafing recht oft von – ziemlich lauter – Musik erfüllt. Eine weitere Lieblingsbeschäftigung galt seiner Briefmarkensammlung, bei der er den Schwerpunkt auf das Deutsche Reich legte. Ich sehe ihn noch heute an seinem Schreibsekretär sitzen, stundenlang mit Lupe und Pinzette über Alben und Briefmarkenkataloge gebeugt.

Während des Osterurlaubs 1977, den er mit meiner Großmutter im pfälzischen Kindsbach bei ihrem Neffen Heinz Spiegel im „Gasthaus Spiegel“ verbrachte (Abb. 33), zog sich mein Großvater eine Erkältung zu. Sie entwickelte sich zu einer Lungenentzündung, sodass er ins Kreiskrankenhaus im benachbarten Landstuhl musste. Dort verschlechterte sich der Zustand des 87-Jährigen so sehr, dass auch seine geliebte Schwester Käthe nach Kindsbach kam – und zeitweise auch meine Eltern mit mir. Schon immer von hagerer Statur, magerte er während der vielen Krankenhauswochen bis auf Haut und Knochen ab. Als ich, ein junger Erwachsener, eines Nachmittags am Krankenbett war, nahm er seine goldene Uhr vom knochigen Handgelenk ab und legte sie in meine Hand. Mit schwacher Stimme ermahnte er mich, sie immer in Ehren zu halten … das tue ich natürlich bis heute.

Wir alle dachten – und wünschten uns, dass er bald erlöst werden würde. Aber noch immer willensstark und selbstbestimmt, gab er zu verstehen, dass er nicht in Landstuhl, sondern am Starnberger See mit Blick auf die geliebten Alpen sterben wolle. Mein Vater konnte seinem Vater diesen Wunsch nicht abschlagen und organisierte die Verlegung als Liegendtransport im Krankenwagen in das rund 450 km entfernte Tutzing, einen Nachbarort von Feldafing am Starnberger See. Tatsächlich konnte mein Großvater im dortigen Krankenhaus aus seinem Bett die Alpen sehen. Von morgens bis abends von seiner Frau und seiner Schwester begleitet, verstarb mein Großvater wenige Tage später am 15. Juli 1977 friedlich in Tutzing.

(*) Neben eigenen Erinnerungen und Dokumenten im Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen, basiert die Biografie auf dem von Heinz Hirthe 2004 verfassten Typoskript „Unsere Familie ‚Hirthe‘“ und auf vier im Jahr 2014 von Heinz Hirthe an eine Großnichte gerichteten Briefen (alle Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen).

Gertrud Hirthe, geb. Hübner (1922-2000)

Meine Mutter Gertrud Hirthe (*) wurde am 30. Juli 1922 als Tochter von Paul Hermann Hübner (12.3.1895 - 7.11.1981) und Katharina Hübner (14.3.1886 - 24.8.1968) (Abb. 1) in der Erbpinzenstraße 17 zu Freiburg/Br. geboren. Ihre Zwillingsschwester Käthe verstarb am Tag der Geburt. Sie hatte einen älteren Bruder, Paul jun. (20.4.1919 - 13.8.1991) (Abb. 2-3).

In Freiburg/Br. besuchte Gertrud Hübner nach der Volksschule von 1933 bis 1938 die „Hindenburgschule“, ein Mädchenrealgymnasium mit Mädchenoberrealschule, und anschließend bis 1939 die Städtische Frauenarbeitsschule (Haushaltungsschule / Berufsfachschule).

1933 wurde sie Mitglied des „Bund deutscher Mädel“ (BDM) (Abb. 4) und 1936 der „Nationalsozialistischen Kulturgemeinde“. Der Eintritt in die beiden Organisationen scheint opportunistisch gewesen zu sein, und die Mitgliedschaft blieb folgenlos. Jedenfalls hatte sie keinen Einfluss auf das zutiefst von Hingabe, Nächstenliebe und Menschlichkeit geprägte Wesen meiner Mutter, das ich erleben durfte. Auch in den Aufzeichnungen von Paul Hermann Hübner über die Kindheit und Jugend seiner Tochter gibt es keinen Hinweis auf ein besonderes Engagement in den beiden Organisationen. Bei seinem Sohn Paul vermerkt er: Seit 1933 Mitglied der „Hitler-Jugend“, nahm als „Kameradschaftsführer“ 1935 am Nürnberger Reichsparteitag teil und offenbarte „für die NSDAP […] grenzenlose Hingabe und Begeisterung“.

Während der Schulzeit zeigte sich die musikalische Begabung meiner Mutter – seit 1932 lernte sie Klavier, seit 1936 Ziehharmonika –, vor allem aber ihre Phantasie und ihr ausgezeichnetes künstlerisches Talent: Im Herbst 1934 nahm ihre Klasse VI B der Hindenburgschule am Zeichenwettbewerb badischer Schülerinnen und Schüler zum Thema „Winterhilfswerk“ teil. Von allen Freiburger Schülern und Schülerinnen im Alter von 10 bis 16 Jahren war die Arbeit meiner Mutter die beste, weshalb sie vom Badischen Ministerium des Kultus und Unterrichts belobigt und in der Freiburger Zeitung vom 18.2.1935 namentlich genannt wurde [Download].

Mit zwei ihrer Klassenkameradinnen verband meine Mutter eine lebenslange Freundschaft: Hannelore Milloud, geb. Treupel (1923 - 2009) (Abb. 5), und Ursel Rösch (*1923) (Abb. 6).

Nach ihrer Schulzeit begann meine Mutter 1939 eine dreijährige Ausbildung zur Restauratorin und Konservatorin bei ihrem Vater im Atelier der Museen der Stadt Freiburg/Br. als unbezahlte Volontärin. Den väterlichen Aufzeichnungen zufolge waren „ihre Begabung […] ausgezeichnet, ebenso ihre Fortschritte.“ Zusätzlich war sie im Wintersemester 1943 und Sommersemester 1944 als Gasthörerin an der Universität Freiburg eingeschrieben. Mit dem Beginn ihrer Ausbildung trat sie an die Stelle ihres Bruders, der von 1936 bis 1939 im Rahmen eines Ausbildungsvertrags den Restauratoren- und Konservatoren-Beruf erlernt hatte und im April 1939 als Soldat zum

Zum Vergrößern der Bilder auf die Galerie oder das entsprechende Bild klicken.

Kriegsdienst eingezogen worden war (Abb. 7). Nach Fronteinsätzen in Frankreich, Afrika und Italien und einer schweren Kriegsverletzung nahm er 1945 die Arbeit im Augustinermuseum wieder auf. Fortan arbeiteten die Geschwister gemeinsam als Assistenten des Vaters (Abb. 8).

Nach der dreijährigen Ausbildung war meine Mutter ab 1942 eigenständig in den Werkstätten des Augustinermuseums tätig und in den 1940er Jahren maßgeblich an den großen Restaurierungs- und Konservierungsprojekten meines Großvaters beteiligt. Hierzu zählen z. B. der Niederrotweiler Altar (Abb. 9-11) und der Hochaltar des Überlinger Münsters (Abb. 12). Kleinere Maßnahmen führte sie selbstständig aus, wie z. B. die Dokumentation zu einer Heiligenfigur belegt: „Hlg. Vitus […] Restauriert und konserviert Frühjahr 1942. Ausgeführt von Gertrud Hübner, Freiburg i. Br.“ (Abb. 13). Ihre Tätigkeit als vielversprechende Restauratorin und Konservatorin endete 1953, als sie meinen Vater heiratete.

Wohl in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre begann meine Mutter zu reiten. Sie nahm Stunden an der „Badischen Reit- und Fahrschule Rosenstihl“ in Freiburg-Littenweiler (Abb. 14) und machte innerhalb weniger Jahre mit ihrem Reitlehrer Sünkel (Abb. 15) so große Fortschritte, dass sie im August 1940 die Prüfung zum „Deutschen Reiter-Abzeichen Klasse III“ in den Disziplinen Dressur und Springreiten sowie in theoretischen und praktischen Kenntnissen mit der Gesamtnote 1 ablegte (Urkunde Nr. 47025). Voller Stolz ließen meine Großeltern eine Fotoserie mit ihrer Tochter hoch zu Ross herstellen (Abb. 16-18).

Die Reitschule Rosenstihl war der Ort, an dem sich meine Eltern 1946 kennen lernten. Mein Vater hatte sein Jura-Studium an der Freiburger Universität begonnen und kam über einen ehemaligen Klassenkameraden, der Mittelpunkt einer Gruppe junger Reiter war, mit der Reitschule Rosenstihl in Berührung. Die erste Begegnung mit seiner späteren Frau schildert mein Vater in seinen Erinnerungen so: „Als wir wieder einmal dort waren, hörte ich einen [der Reiter-Freunde] sagen: ‚Schaut dort, die Hübnerin.‘ Der Hinweis galt einer kleinen, schlanken, bildschönen Blondine, die im Reitdress quer über den Hof in Richtung Ställe ging. Von meinen Reiterfreunden erfuhr ich, dass diese ‚Hübnerin‘ eine blendende Reiterin sei, angeblich das Beste, was seinerzeit der Breisgau zu bieten hatte; von Beruf sei sie Restauratorin, was nichts mit Bier und Essen, sondern irgendwas mit Kunst zu tun habe; ihr Vater sei ein berühmter Mann und sie ein prima Kamerad ...“

Vom ersten „Augenblick“ bis zur Hochzeit meiner Eltern am 18. April 1953 (Abb. 19) sollten noch sieben Jahre vergehen, in denen meine Mutter an den Freiburger Museen arbeitete, mein Vater das Jura-Studium beendete und das Referendariat absolvierte. Mithilfe meiner Großmutter, die schützend und fördernd die Hand über die Liebe ihrer Tochter und ihres Zukünftigen hielt, konnte sie sich gegen ihren Vater durchsetzen: Er hatte „mehr mit seiner beruflich hoch begabten Tochter vor, als sie einem dahergelaufenen Juristen zur Frau zu geben, der noch nichts war und noch nichts hatte“, wie mein Vater es in seinen Erinnerungen ausdrückte. Bevor die Eltern meines Vaters nach Uruguay übersiedelten, machte er mit seiner Zukünftigen einen Antrittsbesuch bei ihnen und seinem Bruder Martin in Zürich (Abb. 20, 21). Die künftigen Schwiegereltern hatten keine Einwände gegen die Verbindung.

Das größte Hindernis für die Hochzeit bildete die katholische Kirche. Denn nach ihrer Rechtsauffassung durfte meine Mutter als Katholikin keinen „Heiden“ heiraten – mein Vater war nicht getauft. Und eine Verbindung ohne das Sakrament der Ehe war für die Familie Hübner undenkbar. Nach einem langwierigen, komplizierten Verfahren erteilte schließlich der allein dazu befugte Papst – damals Pius XII. – meiner Mutter die Erlaubnis zur kirchlichen Eheschließung.

Ende November 1953 begann das gemeinsame Leben von Heinz und Gertrud Hirthe. Meine Mutter übersiedelte nach München, wo mein Vater bereits seit 1952 als Angestellter der Siemens & Halske AG in der Abteilung für Vertrags- und Lizenzwesen arbeitete. Sie bezogen am 29.11.1953 die erste gemeinsame Wohnung in der Horemansstraße 24 im Münchener Stadtteil Neuhausen (Abb. 22).

Mit Beginn ihrer Ehe hörte meine Mutter auf, ihre musischen und reiterischen Begabungen und ihre Fähigkeiten als Restauratorin und Konservatorin zu pflegen. Stattdessen widmete sie sich ausschließlich ihren Pflichten als Haus- und Ehefrau – seit meiner Geburt am 6. April 1954 dann auch als liebevolle Mutter.

Wie sie es von ihrer Mutter gelernt hatte, bestimmten Sachverstand, Sparsamkeit und Umsicht von Anfang an die Haushaltsführung meiner Mutter. Dies blieb auch so, als die berufliche Karriere meines Vaters bei Siemens Fahrt aufnahm und die finanziellen Spielräume im Lauf der Jahre allmählich deutlich größer wurden.

Ohne die Bereitschaft meiner Mutter, bescheiden und klaglos ihre Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse anderer zu stellen, wäre die Laufbahn meines Vaters nicht möglich gewesen. In seinen Erinnerungen erkennt mein Vater, wie viel er seiner Frau aufgebürdet hat durch die „exzessive Erfüllung meiner beruflichen Pflichten“ und schreibt, „dass ich ihr im Grunde nahezu alles zu verdanken habe. […] Mit nie endendem Fleiß hat sie sich aller Dinge unserer kleinen Familie angenommen“ – auch der Kindererziehung, die „praktisch allein in ihren Händen lag.“ Dass diese Rolle für meine Mutter nicht einfach war, kam nur in Momenten, als sie allein war oder sich allein glaubte, zum Ausdruck: Ich kann mich noch heute lebhaft daran erinnern, wie ich als Kind sie einmal im Schlafzimmer auf dem Boden kauernd und weinend vorgefunden habe … Die Frage, warum sie weine, beantwortete sie nicht.

Die ersten Jahre waren finanziell alles andere als rosig. Viel Geld für die Einrichtung der ersten Münchener Wohnung gab es nicht – so war die Mitgift meiner Mutter, zu der auch Möbel für ein Wohn-Esszimmer gehörten, sehr wichtig. In der rund 70 qm großen Dreizimmerwohnung, die sich in einem vereinfacht wiederaufgebauten kriegszerstörten Haus befand, verbrachte ich die ersten sieben Lebensjahre (Abb. 23, 24). Gut kann ich mich an eine Besonderheit erinnern – den Küchenboden, der ein ziemliches Gefälle in Richtung Fenstertür hatte: Ich liebte es, hier zwischen den Füßen meiner kochenden oder backenden oder abspülenden oder waschenden Mutter zu „schussern“, d. h. mit Glasmurmeln zu spielen. Sie hatte dann immer Sorge, auf einem Schusser auszurutschen, was aber gottlob nie passiert ist.

Ende 1961 zogen die „Hirthes“ nach München-Laim um. Die Vierzimmer-Neubauwohnung in der Gotthardstraße 81 lag im 4. Obergeschoss, war 110 qm groß und hatte eine Loggia mit Panoramablick bis zu den Alpen (Abb. 25). Ihr Zuschnitt war bestens für kleine Gesellschaften nicht nur mit der Familie geeignet (Abb. 26), sondern auch mit Gästen aus dem beruflichen Umfeld meines Vaters – eine Form der Gastfreundschaft, die mein Vater bei seinen Eltern in Zürich kennengelernt hatte. Doch solche Gesellschaften fanden eigentlich nie statt. Meine Mutter mochte die Rolle als Gastgeberin bei solchen Anlässen nicht, weil sie glaubte, zu wenig weltläufig zu sein, und ihr Small Talk zuwider war. Aus diesen Gründen begleitete sie meinen Vater auch nur sehr selten und ungern zu gesellschaftlichen Anlässen.

In der „Gotthardstraßenzeit“ traf meine Mutter eine einschneidende persönliche Entscheidung: Als katholisch erzogener, religiöser Mensch gehörte für sie der sonntägliche Gottesdienstbesuch mit der Familie zum festen Bestandteil des Lebens. Nachdem Papst Paul VI. 1968 in der Enzyklika „Humanae vitae“ das Verbot künstlicher Verhütungsmittel für alle Katholiken verfügt hatte, brach meine Mutter mit der Kirche. Denn für sie war dieses Verbot angesichts der zahllosen hungernden Kinder und verzweifelten Mütter zutiefst unchristlich. Bis zu ihrem Tod jedoch hielt sie regelmäßig persönliche Zwiesprache mit Gott.

In den folgenden Jahren verbesserte sich die finanzielle Situation so weit, dass meine Eltern 1970 Wohnungseigentum erwerben wollten. In München war das wegen der im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972 rapide steigenden Preise nicht möglich. Schließlich fiel die Wahl auf das am Starnberger See gelegene, an das Münchener S-Bahnnetz angeschlossene Feldafing. Hier war in der Koempelstraße eine kleine Eigentumswohnanlage mit sechs Einheiten im Entstehen, die preislich im Rahmen des Möglichen lagen (Abb. 27). Meine Eltern erwarben zwei Wohnungen – eine große für sich und mich (Abb. 28), eine kleine für die Eltern meines Vaters, um ihnen die Perspektive auf einen Lebensabend im Altenheim zu ersparen (Abb. 29).

Diese Entscheidung sollte sich für meine Mutter als Segen und Fluch herausstellen: Segen, weil das Haus umgeben war von viel Natur, weil die knapp 145 qm große Fünfzimmerwohnung mit einer großen Terrasse (Abb. 30, 31), größtenteils mit pflegeleichten Fliesenböden ausgestattet war und weil zur Wohnung ein kleiner Gartenanteil und ein Hobbyraum im Keller gehörten. Fluch, weil das Haus schwere Baumängel hatte, die beim Wohnungskauf nicht erkennbar waren und weil die Eigentümergemeinschaft zu klein war, um sich einen professionellen Hausmeister, auch für die Betreuung des hauseigenen Hallenschwimmbads, leisten zu wollen.

Zur Behebung der Baumängel war es unter anderem erforderlich, alle Fliesenböden im Haus herauszureißen, die vom Bauherrn „vergessene“ Trittschallisolierung nachzurüsten und die Böden wieder herzustellen – allein bei uns war rund die Hälfte der Wohnfläche von dieser mit sehr viel Staub und Dreck verbundenen Baumaßnahme betroffen. Da die Arbeiten im Winter ausgeführt wurden, haben wir ein unvergessliches Weihnachtsfest auf schwimmendem Estrich gefeiert … Dass meiner Mutter während dieser Zeit öfters zum Heulen war, versteht sich von selbst.

Um die Wohnanlage in Schuss zu halten, erklärte sie sich bereit, als ungelernte Kraft unentgeltlich Hausmeistertätigkeiten zu übernehmen und betreute, unterstützt von Fachhandwerkern, das Schwimmbad, die Heizung, die Vorgärten, die Müllentsorgung usw.

Als sich in Freiburg/Br. nach dem Tod ihrer Mutter Katharina Hübner im Jahr 1968 und der schweren Erkrankung ihrer Schwägerin Ursel Hübner, geb. Müller-Ruby (1921 - 2005), die Lebensumstände für den Vater schwierig geworden waren, erklärte sich meine Mutter bereit, ihn jedes Jahr für rund sechs Monate bei uns aufzunehmen. So lebte mein Großvater in den Jahren 1971 bis 1978 von Frühjahr bis Herbst in Feldafing. Mein Vater und ich wussten, dass die Fürsorge für ihren damals bereits deutlich ritualisierte Verhaltensweisen zeigenden Vater vor allem töchterlicher Pflichterfüllung zu verdanken war.

Auch ich musste zeitweise die „Dienste“ meiner Mutter in Anspruch nehmen: Weil ich auch nach dem Umzug nach Feldafing weiterhin das humanistische Ludwigs-Gymnasium in München besuchte, es jedoch bis zur Inbetriebnahme der S-Bahn keine regelmäßige Bahnverbindung gab, musste sie mich von Januar 1971 bis Juni 1972 mittags von der Schule abholen. Dies bedeutete für meine Mutter täglich mehr als 60 km Strecke und – bestenfalls – 60 Minuten Zeitaufwand.

Nach dem Tod von Georg Hirthe im Jahr 1977 setzte die Altersdemenz seiner Frau ein. Trotz des merklichen Fortschreitens der Krankheit lebte sie noch mehrere Jahre in ihrer angestammten Wohnung. Dies war nur möglich, weil meine Mutter ständig ein Auge auf ihre Schwiegermutter hatte und sie im Alltag unterstützte. Erst als die Krankheitssymptome gefährlich wurden – leere Töpfe auf glühend heißen Herdplatten, voll aufgedrehtes Badewasser bei geschlossenem Ablauf … – und der körperliche Verfall einsetzte, nachdem sich meine Großmutter bei einem Sturz den Oberschenkelhals gebrochen hatte, weigerte sich meine Mutter sie weiterhin zu betreuen. Gottlob konnte mein Vater rasch ein gutes und nicht allzu weit von Feldafing gelegenes Pflegeheim in Seefeld am Pilsensee finden.

Trost, Entspannung und Ablenkung von all den Aufgaben und Pflichten fand meine Mutter vor allem in der stillen Zwiesprache mit Gott, bei der Gartenpflege (Abb. 32) und beim Handarbeiten, dem sie sich vor allem nachts widmete. So entstand im Lauf der Jahre unter anderem eine Reihe von Deckchen aus fein gehäkelter Spitze (Abb. 33). Dies blieb auch in den folgenden Überlinger Jahren so.

Die Übersiedlung von Feldafing am Starnberger See nach Überlingen am Bodensee erfolgte nach der Pensionierung meines Vaters im Herbst 1989. Der Umzug ermöglichte meinem Vater die räumliche Distanzierung von seiner beruflichen Wirkungsstätte, meiner Mutter das Leben in einer deutlich wärmeren Gegend – sie hatte den Schnee im knapp 700 m hoch gelegenen Feldafing satt (Abb. 34) – und in der Nähe der Familie ihrer Mutter in Heudorf im Hegau. Und beide lebten fortan in der Stadt, in deren Münster der Hochaltar stand, der bei ihrem Kennenlernen 1946 in Freiburg/Br. eine große Rolle gespielt hatte (Abb. 35). Mein Vater in seinen Erinnerungen: „Als ich das erste Mal die Arbeitsräume des Restaurators Hübner im ehemaligen Adelhauser Kloster besuchen durfte, war ich […] von der Fülle des Überlinger Schnitzwerkes beeindruckt, das den großen Refektoriums-Raum voll ausfüllte … [Ich konnte] mich, ohne zu stören, in eine Ecke setzen […], um der Tochter Hübner bei ihrer Arbeit zuzusehen.“

Das Anwesen Mozartstraße 15 war – auch – für meine Mutter ein Glücksfall (Abb. 36). Das von einem großen, teilweise naturnah belassenen Garten mit alten Bäumen (Abb. 37, 38) umgebene, architektonisch anspruchsvolle Gebäude war in gutem Zustand, die Haustechnik funktionierte, und mit Hilfe einer fähigen Zugehfrau waren die etwa 300 qm Wohnfläche auf drei Stockwerken ohne Probleme zu pflegen. Vor allem vom obersten Geschoss aus, in dem das Zimmer meiner Mutter mit Ankleide, eigenem Bad und Balkon lag, öffnete sich der Blick auf den See bis zu den Alpen (Abb. 39). Der vordere Gartenteil bot meiner Mutter die Möglichkeit, ihrer Liebe zu Rosen Ausdruck zu verleihen (Abb. 40).

Zum Wohlbefinden trugen wesentlich auch die ungewöhnlich sympathischen Nachbarn bei, mit denen meine Eltern ein vertrauensvolles, „gutnachbarliches“ Zusammenleben pflegten. Und das Haus bot umstandslos Platz für Übernachtungsbesuch; im Lauf der Jahre nahm eine ganze Reihe von Verwandten und engen Freundinnen und Freunden die Gastfreundschaft in Anspruch.

Jeden Sonntag war das Mittagessen in einem hoch über Überlingen gelegenen Hotel der wöchentliche Höhepunkt des beschaulichen Lebens meiner Eltern. Meine Mutter vor allem genoss hier das feine Essen und die prachtvolle Aussicht auf See und Berge.

Das letzte Lebensjahr meiner Mutter war bestimmt durch verschiedene schwere Krankheiten, die eine Reihe längerer Krankenhausaufenthalte nötig machten. Um sie möglichst oft zuhause versorgen und pflegen zu können, widmete mein Vater, unterstützt durch die Sozialstation Überlingen e.V., das im Erdgeschoss des Hauses gelegene „Gartenzimmer“ (Abb. 41) in ein Krankenzimmer um. Hier konnte meine Mutter vom Pflegebett aus auf ihre Rosen schauen. Den Erinnerungen meines Vaters zufolge wurde die Zwiesprache meiner Mutter mit Gott in den letzten Wochen ihres Lebens immer bitterer, sie fühlte sich von ihm ungerecht behandelt. Denn all ihre Bitten um nur ein klein wenig bessere Gesundheit blieben unerhört. Ihr Wunsch, ohne Letzte Ölung sterben zu wollen, zeigt, wie endgültig ihr Bruch mit der Kirche war. Meine Mutter schloss am 11. Juni 2000 für immer die Augen.

(*) Die Biografie basiert neben dem eigenen Erleben auf Dokumenten sowie hand- und maschineschriftlichen Aufzeichnungen von Paul Hermann Hübner und Heinz Hirthe (alle: Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen)

© 2025 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de | Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.