Zur Deutung des Perseus und Medusa-Denkmals von Benvenuto Cellini

Vortrag, auf Einladung der Kunstfreunde Hannover e. V. 2002 im Niedersächsischen Landesmuseum gehalten

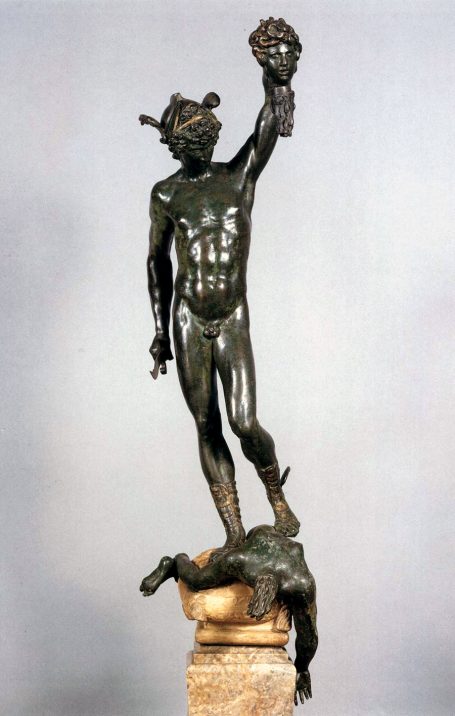

Darstellungen von Kämpfen zwischen zwei oder mehr Personen oder zwischen Mensch und Tier sind alt und häufig. Sehr selten hat man allerdings dem breiten Publikum Mord und Demütigung derart drastisch vor Augen gestellt, wie es Benvenuto Cellini (1500 - Florenz - 1571) bei seiner Perseus-Medusa-Gruppe tut, die seit 1554 unter dem linken Bogen der Loggia dei Lanzi in Florenz steht (Abb. 1).

Das Bildwerk besteht aus drei Teilen, nämlich der großen Bronzegruppe, dem außerordentlich reich geschmückten Marmorsockel mit seinen Bronzestatuetten und dem unter ihm angebrachten Bronzerelief, das unter anderem die Befreiung der Andromeda durch Perseus zeigt.

Im Folgenden sollen drei Fragen beantwortet werden:

Erstens die Frage, warum Herzog Cosimo I. de’Medici im Jahre 1545, also acht Jahre nach seiner Übernahme der Staatsführung als Capo e Duca della Repubblica Fiorentina einen Perseus als Medusentöter in Auftrag gab. Die Wahl des Themas ist für ein Bildwerk ungewöhnlich, das für den anspruchsvollsten Ort des damaligen Florenz bestimmt war: die Piazza Ducale, also die vormalige und heutige Piazza della Signoria. Neben historischen Überlegungen sind zur Beantwortung der Frage panegyrische Gedichte hilfreich, die nach der Enthüllung des Standbilds verfasst und publiziert wurden. Ihnen hat die Kunstgeschichte bisher nicht den Rang zuerkannt, die sie haben. Denn sie wurden großteils von intimi des mediceischen Hofes verfasst. So kann man mit guten Gründen annehmen, dass die Autoren über Intentionen und Zielsetzungen des Herzogs informiert waren, wodurch den Gedichten Quellenwert zu kommt.

Zweitens die Frage nach der Darstellung des Bronzereliefs, zu dem es keine befriedigenden Deutungsvorschläge gibt. Probleme macht vor allem die Reiter- und Soldatenszene neben einer antikischen Stadtvedute im Hintergrund, die nicht zur Darstellung im Vordergrund zu passen scheint.

Drittens die Frage nach der Rolle der drei Götter Jupiter, Minerva und Merkur sowie der Perseus-Danaë-Gruppe im Sockel. Hier helfen die Inschriften unterhalb der Nischen und ihre Varianten, die als Vorschläge in der engeren Wahl gewesen waren. Sie unterscheiden sich nicht grundsätzlich voneinander, wohl aber in Nuancen.

Cellinis Szenen und Personen entstammen dem Mythos von den Heldentaten des Perseus, der von mehreren antiken Autoren erzählt wird. Die im 16. Jahrhundert bekannteste Version war diejenige, die Ovid im 4. und 5. Buch seiner Metamorphosen erzählt.

Die Hauptgruppe ist durch die Erzählung von der Tötung der Gorgo Medusa durch Perseus angeregt – ein Thema übrigens, das im 16. Jahrhundert keineswegs das beliebteste Abenteuer des Helden war. Der Jüngling Perseus, Sohn des Jupiter und der Danaë, wird von Polydektes, dem König von Seriphos, ausgeschickt, das Haupt der Medusa zu holen. Nur so würde Danaë frei sein. Um dieses Abenteuer überstehen zu können, erhält Perseus Hilfe von seiner Halbschwester Minerva, die ihm einen glänzenden Schild gibt. So braucht er die Meduse, deren Blick versteinert, nicht anzublicken. Sein Halbbruder Merkur verschafft ihm Flügelschuhe, Flügelhelm, Krummschwert und eine Tasche, in dem er das Haupt der Gorgo verbergen kann. Mit diesen Waffen ausgerüstet gelangt Perseus ans Ende der Welt, wo die drei Gorgonenschwestern hausen. Von diesen ist nur eine, nämlich die Medusa, sterblich. Er trifft sie schlafend an und enthauptet sie. Davon erwachen die beiden anderen Schwestern, so dass der Held gezwungen ist, augenblicklich die Flucht zu ergreifen.

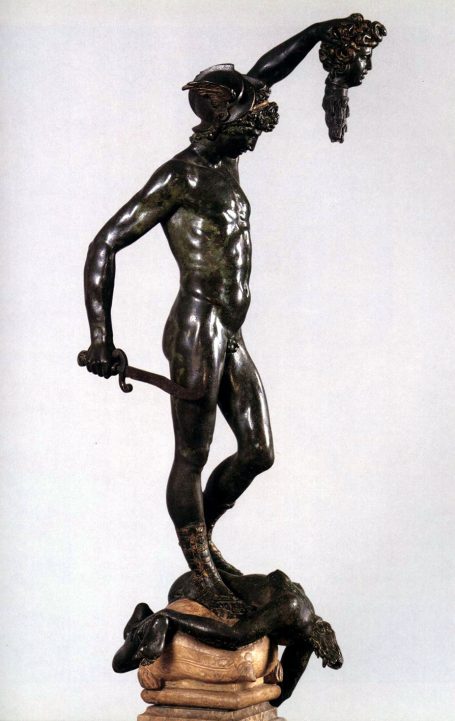

Vergleicht man die Bronzegruppe Cellinis (Abb. 2) mit der literarischen Vorlage, so fallen Diskrepanzen auf: Perseus ist nicht als Jüngling dargestellt, sondern als erwachsener Mann. Er steht ruhig und selbstbewusst mit seinem rechten Fuß auf dem fast verdeckten Schild, während er seinen linken auf den Körper der Meduse gesetzt hat (Abb. 3). Aus dem Hals schießt – drastisch genug gebildet – ihr Blut. Perseus zeigt das abgeschlagene, ebenfalls Blut triefende Haupt der Gorgo (Abb. 4) hoch erhoben mit seiner Linken vor, während er mit seiner Rechten das Schwert in Hüfthöhe ruhig, aber jederzeit zum Einsatz bereithält.

Weder das ruhige Stehen mit lässig zurück geschobenem Helm, noch das demonstrative Vorzeigen des Hauptes und des Schwertes werden durch den Mythos begründet, weil der Held nach der Tötung seiner Gegnerin augenblicklich fliehen musste. Ebenso wenig hat das Kissen, auf dem der bis zum Äußersten verkrümmte Körper der Gorgo liegt, mit dem Mythos zu tun, fand die Enthauptung doch in unwirtlicher Gegend statt.

Cellini hat Medusa als eine dem Perseus schmählichst unterlegene Gegnerin charakterisiert, bar jeder Würde darniederliegend. Er erreicht dies, indem er den an sich wohl gestalten Frauenkörper derart „verknotet“, dass er beinahe zum Ornament wird. Zugleich lieferte er damit formal ein Meisterstück kompliziertester Figurenkomposition und Gusstechnik. Die außergewöhnliche Würdelosigkeit der Meduse, die triumphale Attitüde des Perseus und das so ungleiche Verhältnis zwischen der Besiegten und dem Sieger wird deutlicher, vergleicht man Cellinis Lösung mit den Statuengruppen, die seinerzeit auf dem Platz standen – um nur Nächstliegendes zu nennen.

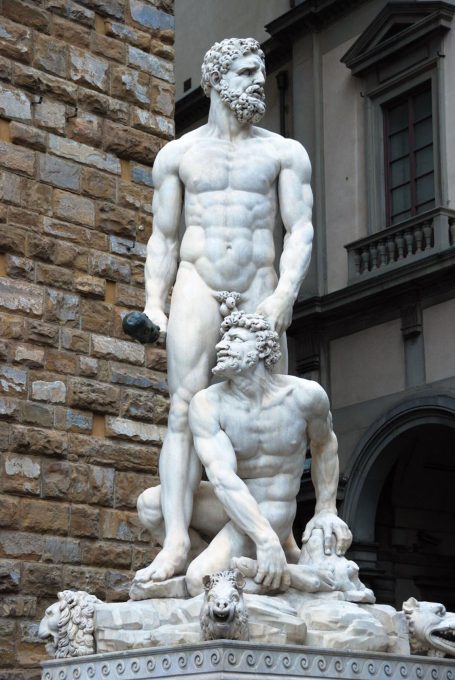

Wie Cellini zeigen Donatello bei seiner Judith-Holofernes-Gruppe (Abb. 5) und Baccio Bandinelli bei seiner Herkules-Kakus-Gruppe (Abb. 6) Kontrahenten. Anders als bei Cellini sind aber weder Holofernes, wiewohl schon schwer getroffen und mit brechenden Augen (Abb. 7), noch Kakus, obschon fast bewegungsunfähig, tot. Beide Kämpfe sind entschieden, aber noch nicht beendet. Donatello wie Bandinelli haben den Unterliegenden kompositionell ein wesentlich größeres Gewicht beigemessen als Cellini der unterlegenen Medusa. Zudem gibt es bei Donatello wie bei Bandinelli – und das gilt für die meisten vergleichbaren Kampfgruppen des 15. und 16. Jahrhunderts – so etwas wie menschliche Nähe und Respekt. Judith zum Beispiel zieht Holofernes ganz nah an sich heran.

Cellini hat mit Perseus einen Heros geschaffen, der über einen würdelosen Gegner triumphiert, wobei er offenbar absichtlich von der mythologischen Vorlage abgewichen ist.

Das Bronzerelief vor dem Sockel der Loggia zeigt ein weiteres Abenteuer der Perseus (Abb. 8): Nach der Tötung der Meduse fliegt Perseus wieder zurück, um das Haupt dem Polydektes zu überreichen und damit seine Mutter zu befreien. Auf diesem Wege gelangt er nach Aithiopien, wo er die schöne, von einem Seeungeheuer bedrohte Andromeda an einen Felsen geschmiedet sieht. Der Held verspricht den Eltern, die Tochter und damit die Stadt zu retten, wenn er Andromeda zur Frau bekäme. Die Eltern gestehen dies zu und bieten ihm darüber hinaus noch die Königswürde an. Nach der Tötung des Ungeheuers heiratet Perseus Andromeda. Während der Feierlichkeiten kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Perseus und den Freiern, die gegenüber Andromeda ältere Rechte geltend machen. Der Held besiegt sie mit Hilfe des Medusenhauptes und des Schwertes.

Der Mythos bietet weder eine Erklärung für die Szene im Hintergrund noch für das Geschehen rechts im Vordergrund: Was hat der heranstürmende Jüngling, vor dem Andromeda und der Knabe bei der trauernden Kassiopeia mit Entsetzen reagieren, mit der Überlieferung zu tun? Sicherlich handelt es sich bei ihm nicht um Perseus, da dieser als willkommener Befreier empfangen wird.

Deutlich bei den Darstellungen dieses Reliefs ist allein die das Geschehen links, wo Perseus sich anschickt, das Ungeheuer zu töten. Die Diskrepanzen zwischen schriftlicher Überlieferung und Darstellung, wie sie auch hier festzustellen sind, legen den Schluss nahe, dass es sich um die Umsetzung eines programmatischen concetto handelt.

Der Marmorsockel (Abb. 9), unter dem sich das Relief befindet und auf dem sich die Bronzegruppe erhebt, ähnelt formal einem antiken Altar, ohne jedoch einer zu sein. An seinen Ecken sind die für antike Altäre kanonischen Widderköpfe durch Steinbockköpfe ersetzt. In den Nischen stehen die Statuetten von „Verwandten“ des Perseus (Abb. 10): vorne sein Vater Jupiter mit drohender Miene und erhobenem Blitzbündel (Abb. 10, vierte von links), links seine Mutter Danaë (Abb. 10, dritte von links), rechts seine Halbschwester Minerva (Abb. 10, links) und hinten, dem Inneren der Loggia zugewendet, sein Halbbruder Merkur (Abb. 10, zweite von links), der sich gerade zum Flug abzustoßen scheint. In den Kartuschen unterhalb der Nischen sind folgende Inschriften zu lesen: unter Jupiter TE FILI SIQUIS LAESERIT ULTOR ERO (Wenn dir, mein Sohn, jemand schaden sollte, werde ich dein Rächer sein), unter Danaë und Perseus TUTA IOVE AC TANTO PIGNORE LAETA FUGOR (Beschützt durch Jupiter und froh über ein so großes Unterpfand, fliehe ich), unter Minerva QUO VINCAS CLYPEUM DO TIBI CASTA SOROR (Damit du siegen kannst, gebe ich, deine jungfräuliche Schwester, dir den Schild) und schließlich unter Merkur FRIS UT ARMA ERAS NUDUS AD ASTRA VOLO (Bruder, damit du bewaffnet seiest, fliege ich nackt zu den Sternen).

Durch diese Inschriften wird also die Rolle der jeweiligen Gottheit bzw. der Mutter in Bezug auf Perseus deutlich gemacht: Bruder und Schwester wollen ihm bei seinen Taten helfen, der Vater will ihn, wann auch immer, rächen, die Mutter vertraut darauf, dass Perseus sie aus ihrer Not erlöse. Alle stehen in engstem, wenn auch unterschiedlichem Verhältnis zum Helden.

Die Entstehungsgeschichte des cellini‘schen Bildwerks ist recht gut dokumentiert. Sie zeigt, dass es sich um ein eng an die Person Cosimo I. als Herzog von Florenz gebundenes Kunstwerk handelt. Wie Cellini selbst berichtet, gab ihm Cosimo den Auftrag in einem persönlichen Gespräch, das im August 1545 in der Medici-Villa Poggio a Caiano stattfand.

Cellini zufolge hatte der Herzog seit längerer Zeit den Wunsch nach einem Perseus für seinen Platz. Man muss sich fragen, warum Cosimo seit längerer Zeit diesen Wunsch hegte.

In unmittelbarer Folge des herzoglichen Auftrags fertigte Cellini ein Wachsmodell (Abb. 11), kurz darauf ein Bronzemodell (Abb. 12 a/b). Besonderes Augenmerk verdienen die Piedestale der beiden Modelle. Sie zeigen, dass von vorne herein geplant war, dem Bildwerk einen tieferen, politischen Sinn zu geben. Der Wachs-Bozzetto erhebt sich über einem runden Sockel, der bei Freistatuen des 16. Jahrhunderts durchaus ungewöhnlich ist. Cellini hat diese Form sonst nirgendwo verwendet. Eine entsprechende Stützenform findet sich jedoch bei Donatellos Judith-Holofernes-Gruppe (Abb. 5). Dieses Bildwerk wurde bekanntlich in dem Augenblick zu einem politisch brisanten, antimediceischen Monument, als die Bürger von Florenz es nach der Vertreibung der Medici im Jahre 1495 aus dem Familienpalast entfernten und vor dem Palazzo della Signoria aufstellten. Die Inschrift EXEMPLUM SALUTIS PUBLICAE CIVES POSUERUNT (Die Bürger stellten das Beispiel öffentlichen Glücks auf) mit der Jahreszahl 1495 macht den Sinn deutlich. Anlässlich der Aufstellung von Michelangelos David 1504 transferierte man es dann unter den rechten Bogen der Loggia dei Lanzi (della Signoria).

Cosimo wünschte sein Auftragswerk als Pendant zu dieser Gruppe mit antimediceischen, weil republikanischen Implikationen (Abb. 13). Der Standort für Perseus und Medusa war nie umstritten. Cellini hat zu Donatellos Bildwerk formale Bezüge hergestellt: beim Wachsbozzetto durch die Sockelform (Abb. 11). Bald gab man diese Idee aber auf, wie das Bronzemodell zeigt (Abb. 12 a/b). Hier steht die Gruppe über einem quadratischen Piedestal. Doch sind erneut Bezüge hergestellt, hauptsächlich durch das Kissen, auf dem der Medusenkörper liegt. Das Kissen, das mythologisch unerklärlich war, ist eindeutig als Reminiszenz an das ältere Bildwerk gemeint und nur so zu erklären.

Die Bedeutung der Judith-Holofernes-Gruppe für die Florentiner und die Medici in Rechnung gestellt, wird die Zielrichtung von Standortwahl und formalen Bezügen klar: Perseus und Medusa sind als Antithese zur Proklamation der Republik gegenüber den Medici durch Judith-Holofernes gemeint.

Bis 1547 schien Cosimo nur daran gedacht zu haben, eine Perseus-Medusa-Gruppe aufstellen zu lassen. Denn auch Cellinis Bronze-Bozzetto zeigt noch keine Andeutung des ausnehmend reichen Sockels. 1548 ist es jedoch beschlossene Sache, dass die Gruppe auf einer reich geschmückten Basis stehen soll. Mit dieser Entscheidung aber war die Möglichkeit zu einem größeren inhaltlichen Reichtum gegeben.

Wer die Anregung zu dieser, auch inhaltlichen Veränderung gegeben hat, ist unbekannt. Doch scheint es wahrscheinlich, dass derjenige im engen Beraterkreis des Herzogs zu suchen ist. Hier kommt vor allem Benedetto Varchi in Frage, der 1548 oder 1549 die zitierten Inschriften verfasste und in Cosimos Kulturpolitik eine wichtige Rolle spielte. Immerhin war er Hofhistoriograf. Gleichzeitig war er ein guter Freund Benvenuto Cellinis.

Eine abermalige inhaltliche Bereicherung erfuhr das Bildwerk 1552, als Cellini beauftragt wurde, Bronzereliefs für die Partie unterhalb des Sockels zu schaffen. Aus zuverlässigen Quellen geht hervor, dass der Bildhauer ursprünglich zwei Reliefs vorgesehen hatte. Was das zweite Relief zeigen und wo es angebracht werden sollte, ist unklar.

Mit der Konzeption des Sockels und des Reliefs führte man etwas Neues ein, was die Skulpturen am Platz angeht. Erstmals wird das Piedestal eines Bildwerks an diesem Ort dazu genutzt Darstellungen aufzunehmen, die mit der Geschichte der Hauptgruppe unmittelbar zusammenhängen.

Anders ist es bei Donatellos Judith und Holofernes, wo an formal vergleichbarer Stelle Reliefs vorhanden sind. Ihr Thema ist jedoch nicht der Judith-Holofernes-Geschichte entnommen. Sie zeigen bacchantische Szenen, die wohl moralisierend gemeint sind.

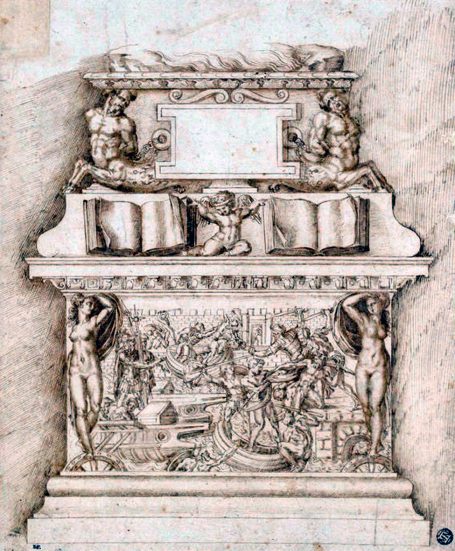

Für die Art und Weise, wie der Sockel des Perseus gestaltet ist, gibt es Vorläufer. Besonders Baccio Bandinelli, der Konkurrent und Erzfeind Cellinis, hat Entscheidendes zur Entwicklung des reich geschmückten und inhaltlich bedeutsamen Statuensockels geleistet. Es sei an dieser Stelle auf das Piedestal seines Orpheus im Hof des Palazzo Medici-Riccardi hingewiesen oder auf seine Entwürfe für den Sockel der Ehrenstatue des Andrea Doria in Genua, die in Florenz bekannt waren (Abb. 14). Bandinelli sah hier erzählende Reliefs vor, die Begebenheiten aus dem Leben des Genueser Herzogs zeigen sollten. Eine vergleichsweise bescheidene Form eines derartigen Statuensockels von Bandinelli hat seine Herkules-Kakus-Gruppe auf der Florentiner Piazza.

Die Anbringung eines erzählenden Reliefs und die Aufstellung der Kleinbronzen samt ihren Inschriften im Sockel des Perseus-Medusa-Monuments bedeutet eine inhaltliche Erweiterung, gleichzeitig aber auch eine Veränderung in der vom Kunstwerk geforderten Rezeption durch sein Publikum. Die große Bronzegruppe fordert eine gewisse Distanz und ist somit dem Platzraum zugeordnet. Darüber hinaus wird von dieser Gruppe ein Umschrittenwerden gefordert. Nur Betrachterinnen oder Betrachter, welche die Gruppe umschreiten, können beispielsweise die Lage des Medusenkörpers erkennen. Allerdings gibt es im Gegensatz zu Cellinis selbst aufgestellter Forderung nach acht gleichwertigen Ansichten bei einer Skulptur hier durchaus unbefriedigende. Besonders auffällig die Ansicht von schräg hinten, bei der das Haupt des Perseus mit dem der Meduse eins und so der ausgestreckte Arm unsinnig wird. Doch rechnete Cellini aufgrund der von vorne herein festgelegten Aufstellung unter dem Loggia-Bogen vornehmlich mit einer Hauptansicht: der von vorne. Vom Platz aus erschließt sich denn dann auch die Gruppe am sinnfälligsten (Abb. 1).

Die Statuetten mit ihren Inschriften und besonders das Relief fordern dagegen die Betrachtung aus der Nähe. Diese ist besonders gut möglich, da sich Relief, Statuetten und Inschriften etwa in Augenhöhe befinden. Damit erhält Cosimos Auftragswerk zwei äquivalente Schwerpunkte: die große Bronzegruppe auf der einen, die Statuetten mit Inschriften und das Relief auf der anderen Seite. Beide Teile werden durch den Mythos, aber auch durch die Person Herzog Cosimo I. inhaltlich zusammengebunden.

Cosimos im Jahre 1545 schon länger bestehender Wunsch nach einem Perseus als Medusentöter für sein Auftragswerk ist vor allem aus der Intention entsprungen, die durch seine militärischen Siege erfolgte endgültige Niederschlagung der Republik kundzutun und ins Überzeitliche, Allgemeingültige zu übertragen und zu steigern. Mit dem triumphierenden und dem Andromeda befreienden Perseus ist Herzog Cosimo gemeint.

Dabei spielten auch dynastisch-familiäre Aspekte eine Rolle. Eine Porträtmedaille, die Cosimos Vorgänger im Amt – Herzog Alessandro de’Medici – hat prägen lassen, zeigt auf ihrem Revers Perseus, wie er mit dem Medusenhaupt übers Wasser schreitet (Abb. 15). Die Umschrift SIC TUTE OPTIME DIVINOQUE VIVITUR verknüpft das Perseus-Medusa-Thema mit der Sicherheit.

Das Aufgreifen des Themas durch Cosimo darf als Anknüpfen an seinen Vorgänger interpretiert werden, spielt doch der dynastische Aspekt in Cosimos früher Selbstdarstellung durchaus eine Rolle. Doch verbieten es drei Gesichtspunkte, derartige dynastische Implikationen bei Cellinis Denkmal in den Vordergrund zu stellen: Erstens ist die Medaille eine private Angelegenheit, sie war ja kein Kurrentgeld. Zweitens ist das Thema unterschiedlich und drittens befinden sich am Sockel des Monuments die Steinbockköpfe, die persönliche Imprese Cosimos (Abb. 9).

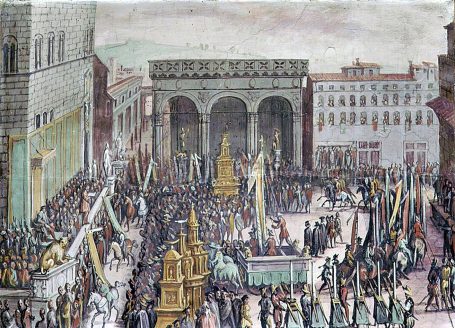

Die Imprese musste Zeitgenossen umso mehr auffallen, als die Anbringung einer solchen im Platzbereich eine absolute Neuheit darstellte und den unmittelbaren Bezug des Bildwerks auf Cosimo nur noch deutlicher machte. Es ist aber unbestreitbar, dass Cosimo mit Hilfe seines Auftragswerks auch an die Kontinuität der monarchischen Medici-Herrschaft erinnern wollte. Dies geschah allerdings erst geraume Zeit nach der Auftragsvergabe an Cellini durch die Enthüllung des Standbilds am 27. April 1554. An diesem Tag jährte sich zum 22. Mal die Wahl Alessandros zum Herzog, die Florenz zu einer Monarchie machte. So wichtig dieses Ereignis auch für Cosimo gewesen sein mochte, die Wahl des Enthüllungsdatums war eher eine ad hoc-Entscheidung, wie es Schriftquellen nahelegen. Zudem nutzte der Herzog das Ereignis nicht für eine Festlichkeit irgendeiner Art. Somit sind weder das Enthüllungsdatum noch die mit diesem Datum zu verbindenden Konnotationen Teile einer ursprünglichen, kontinuierlich verfolgten Absicht und damit schwerlich geeignet, die Themenwahl von 1545 zu erklären.

Ein kurzer Blick auf Cosimos politischen Werdegang, seine Selbstdarstellung in der frühen Regierungszeit und die Verbreitung des Medusenthemas ermöglichen eine andere Interpretation des Perseus-Themas in Bezug auf Cosimo.

Sein Eintritt in die Politik erfolgte in einer für Florenz und die Medici höchst prekären Situation. Die Ermordung Herzog Alessandros Anfang 1537 eröffnete verschiedenen Parteien die Möglichkeit, sich der Stadt und Teilen des Territoriums zu bemächtigen. Besonders bedrohlich war die Allianz von Frankreich und den Florentiner Anhängern der republikanischen Regierungsform, den sogenannten „fuorusciti“, die von den Medici aus der Stadt vertrieben worden waren. In dieser Situation wurde der 1537 politisch wenig profilierte, kaum 18-jährige Cosimo vom Rat der Achtundvierzig nach erbitterten Auseinandersetzungen beauftragt, die Führung des Florentiner Heeres gegen Franzosen und fuorusciti zu übernehmen. Bei Montemurlo fand die entscheidende Schlacht statt, die von Cosimo zu seinen Gunsten entscheiden wurde. Als Konsequenz dieses für Cosimos Macht entscheidenden Sieges, ließ er zunächst die Anführer der republikanischen, in seinen Augen aufrührerischen Florentiner zum Teil öffentlich vor dem Stadtpalast, also auf dem Platz köpfen. Durch diese Machtdemonstration schaffte Cosimo klare Verhältnisse. Erst der Sieg bei Montemurlo und die Hinrichtungen ermöglichten Cosimo die Festigung seiner Stellung in der Stadt, die ihm schließlich den erblichen Herzogstitel einbrachte. Er wurde ihm Anfang 1538 von Kaiser Karl V. verliehen.

In der Folgezeit begann Cosimo, sich und seine Macht als Herrscher zunächst behutsam, dann immer deutlicher zur Schau zu stellen, ohne jedoch die wegen der zunächst gespannten innenpolitischen Lage gebotene Vorsicht außer Acht zu lassen. Bezeichnenderweise gibt es kein Porträt aus seiner frühen Regierungszeit, das der Öffentlichkeit sichtbar gewesen wäre.

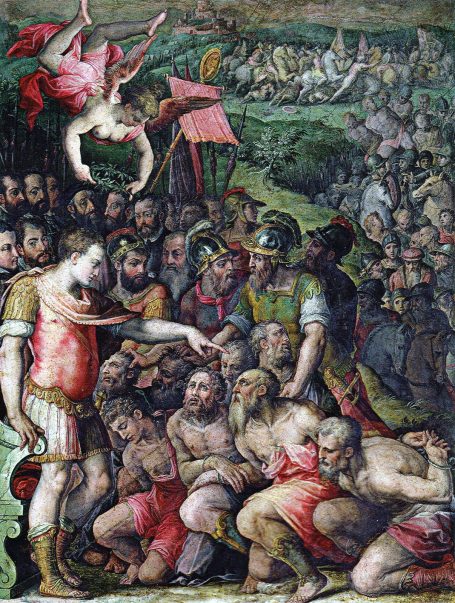

Ab 1543 ließ Cosimo im Palazzo Vecchio einen Saal ausmalen, der ihm als Sala dell’Udienza für repräsentative Audienzen dienen sollte. Eines der Fresken, die Francesco Salviati ausführte, zeigt den Triumph des Camillus nach seinem Sieg über die Volscier (Abb. 16): Der siegreiche junge Heerführer sitzt auf dem Triumphwagen, an dessen Front deutlich genug der Steinbock, also die persönliche Imprese Cosimos, erscheint. Demnach ist Cosimo der Triumphierende, ohne dass eine Porträtähnlichkeit mit dem Dargestellten festzustellen wäre. Als Hauptszene des Freskos ist also der persönliche militärische Triumph Cosimos im Gewand des Camillus dargestellt. Die Wahl des Themas konnte seinerzeit durch nichts anderes angeregt worden sein als durch die Schlacht von Montemurlo, da es keinen anderen Anlass für einen persönlichen militärischen Triumph Cosimos gegeben hatte.

Die Wahl des Camillus-Themas durch Cosimo ist umso pikanter, als der antike Feldherr in der benachbarten, von Domenico Ghirlandaio 1482 bis 1484 ausgestatteten Sala dei Gigli als republikanischer Held fungiert (Abb. 17). Das Gegensatzpaar „Prinzipat Cosimos“ und „Republikanische Tugend“ gab es also nicht erst seit 1545/1554 in Form des Nebeneinanders von Perseus und Medusa und Judith und Holofernes.

Montemurlo wurde schnell Teil der Propaganda des jungen Herzogs. Bereits 1539 ließ er als Teil der Dekoration des Theaters, das anlässlich der Hochzeit Cosimos mit Eleonora von Toledo in den Palazzo Medici eingebaut wurde, an dieses Ereignis erinnern. Das verlorene Bild war Teil eines Zyklus mit den wichtigsten Stationen im Leben des jungen Herzogs und vertrat seine politischen und militärischen Erfolge. Giorgio Vasari und andere berichten darüber. Aber auch noch in den 1550er und 1560er Jahren, als Cosimos Macht längst etabliert war, war Montemurlo Thema von Gemälden, Raum- und Festdekorationen in Florenz. An prominenter Stelle erscheint es z. B. in dem Cosimo I. gewidmeten Raum des Quartiere di Leone X. im Palazzo Vecchio (Abb. 18).

Die Beispiele zeigen, dass die Erinnerung an den Sieg Cosimos bei Montemurlo kontinuierlich wachgehalten wurde und Teil des herzglichen Fürstenlobs war und blieb.

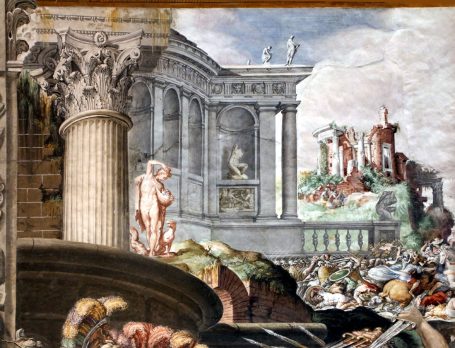

In der bereits erwähnten Sala dell‘Udienza zeigt das dem Triumph benachbarte Fresko die früheste Medusendarstellung, die Cosimo in Auftrag gab. Am linken Rand der Darstellung, welche die Befreiung der Römer vom Tribut an die Gallier durch Camillus zum Thema hat, ist eine Statuengruppe zu sehen, die durch ihre isolierte Position hervorgehoben ist (Abb. 19). In dem Mantelbausch des Jünglings liegt ein Medusenhaupt, das jener schreckensvoll angestarrt hat und zu Stein erstarrt ist. Das Medusenthema erscheint also bereits vor der cellini‘schen Großbronze im Rahmen von Darstellungen, die – historisch verbrämt – Taten Cosimos zeigen und die in Antithese zu republikanischen Helden in der benachbarten Sala dei Gigli gesetzt sind, wobei das militärische Moment bei den Fresken dieser Saalwand großes Gewicht hat.

Gerade im militärischen Bereich war das Medusenthema seit dem 15. Jahrhundert beliebt. So finden sich Gorgoneia beispielsweise häufig auf Prunkrüstungen, die seit den 1530er Jahren in Mailand hergestellt wurden. Ein besonders prachtvolles Exemplar ist der wohl von Filippo Negroli angefertigte Prunkschild für Kaiser Karl V. (Abb. 20). Umgeben von antiken Kaisern, Personifikationen und Kriegsszenen, die explizit rühmenden Charakter besitzen, bannt ein großes Gorgoneion die Gegner. Cosimo selbst ließ sich eine vergleichbare Rüstung anfertigen, wie aus den mediceischen Inventaren hervorgeht.

Die zahlreichen Indizien sprechen dafür, dass Cosimo das Perseus-Medusa-Thema für sein Bronzestandbild wählte, um damit seinen Sieg über die rebellischen Republikaner bei Montemurlo zu verherrlichen, die Zwietracht und Unfrieden gestiftet hatten.

Die Gleichsetzung der Medusa mit Discordia ließ Cosimo bei der Festdekoration anlässlich der Hochzeit seines Sohnes Francesco mit Johanna von Österreich 1565 an sehr prominenter Stelle darstellen: Die temporäre Dekoration des Portals zum Palazzo Vecchio thematisierte „Ruhe“ und „Sicherheit“. Das Gebälk, über dem das Wappen des Herzogs angebracht war, trug eine „femmina con i crini di vipere e di ceraste per la discordia“ (Frau mit Haaren aus Vipern und Hornottern für die Zwietracht), also eine Medusa, und die Allegorie des Furor, der Raserei. Dadurch ist Cosimo als Überwinder dieser beiden Laster gekennzeichnet.

So darf man mit guten Gründen annehmen, dass sich Cosimo 1545 in Gestalt des Perseus als Überwinder der Zwietracht säenden Republikaner in Form der Medusa sehen wollte, Darstellung der jede Zwietracht versteinernden pax medicea. Der Blick der Meduse bannt all diejenigen auf dem Platz, die als Gegner Cosimos diesem und damit der Stadt übelwollen.

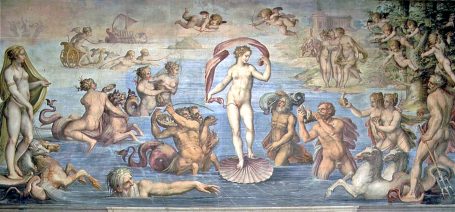

Cellinis Perseus trägt nicht die Züge Cosimos. Es handelt sich also um kein verstecktes Porträt, wie es etwa Bandinelli bei Andrea Dorias Ehrenmal konzipiert hat. Hier erscheint Doria als Neptun. Für das Verfahren, Mitglieder der Medici-Familie ohne Porträtähnlichkeit im Gewand anderer Personen darzustellen, gab es bereits vor 1545 Beispiele. Einen solchen Vorläufer bilden die Fresken im Hauptsaal der Villa Poggio a Caiano, wo Cosimo Pater Patriae und Lorenzo il Magnifico mit historischen Personen parallelisiert sind, oder aber die erwähnten Darstellungen in der Sala dell‘Udienza des Palazzo Vecchio. Das Verfahren wurde programmatisch ausgebaut und konnte Formen erreichen, die für einen Betrachter nicht mehr nachvollziehbar sind. Ein Beispiel hierfür ist die Ausstattung der Sala degli Elementi im Palazzo Vecchio von Giorgio Vasari, der in seinen „Ragionamenti“ die Fresken behandelt. Hier ist bei der Darstellung des Elementes „Wasser“ mit Venus Cosimo gemeint (Abb. 21). Impresen oder Teile des Medici-Wappens können dabei helfen, die denotative mit der konnotativen Ebene zu verbinden, wie es auch bei Perseus und Medusa durch die Steinbockköpfe geschieht. Dieselbe Methode wendete später auch Vincenzo Danti bei seiner Marmorskulptur an, die Cosimo im Gewand des Augustus zeigt (Abb. 22). Der Steinbock auf dem Schild ermöglicht die Identifizierung des Augustus als Cosimo. Auch hier fehlt jede Porträtähnlichkeit.

Manche der Gedichte, die nach der Enthüllung des Perseus-Medusa-Monuments auf dieses verfasst wurden, thematisieren die Parallele oder gar Identität Cosimo – Perseus und verknüpfen zwanglos Tagespolitik mit dem überzeitlichen Helden. Allerdings ist es 1554 nicht mehr Montemurlo, sondern der aktuelle Krieg um Siena. Zwei kurze und besonders prägnante Beispiele sollen an dieser Stelle genügen. Orazio Prospero verfasste folgendes Distichon:

AD EUNDEM

Cernis ut est Perseus, mactata Gorgone, victor! / Sic, victo hoste brevi, dux pie, victor eris.

(Sieh, wie Perseus Sieger ist über die geschlachtete Gorgo! / So wirst du, frommer Herzog, bald Sieger sein über den darnieder liegenden Feind.)

Andrea Angolo dichtete:

En Danaës Perseus, et proles clara Tonantis / Palladis armisonae numine tutus adest. / Laeva Meduseum gestat caput, altera ferrum, / Pes clypeum, atque alter Gorgona pressot humi. / Arne, igitur Laetare parens, et candida Flora: / Perseo namque dadent impis monstra Duce.

(Sieh, Perseus, der berühmte Spross der Danaë und des Donnerers / Ist anwesend, beschützt durch die Macht der waffenklirrenden Pallas. / Die Linke hält das Haupt der Medusa, die andere das Schwert, / Ein Fuß hat den Schild, der andere die Gorgo zu Boden gedrückt. / Arno, Vater, freue dich und du, strahlende Flora: / Denn die gottlosen Ungeheuer werden durch Herzog Perseus fallen.)

Vor dem Sockel der Loggia dei Lanzi präzisiert das Bronzerelief (Abb. 8) das allgemein gehaltene Thema der großen Bronzegruppe, indem es die Befreiung der Andromeda durch Perseus mit einer Schlachtendarstellung verbindet. Das Verhältnis zwischen Sockelrelief und Hauptgruppe ist als ähnlich wie das bei Bandinellis Doria-Projekt für Genua.

Das Relief zeigt zwei Szenen – im Vordergrund die Befreiung Andromedas durch Perseus, im Hintergrund eine Reiterdarstellung –, deren Deutung nicht restlos möglich ist. Beide Szenen stehen in einem inhaltlichen Analogieverhältnis miteinander in Beziehung:

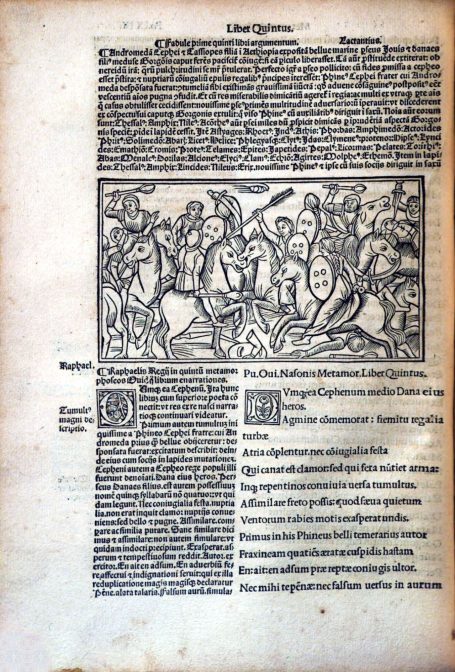

Die Darstellung von Reiterszenen im Kontext des Perseus-Mythos hat Vorläufer, sodass Cellini die Einfügung leichtfallen konnte. In einer Reihe kommentierter Ovid-Ausgaben, die im späten 15. Jahrhundert beginnt, ist zwischen dem 4. und 5. Buch, in dem die Erzählung des Perseus-Mythos‘ fortgeführt wird, ein Holzschnitt eingefügt, der eine figurenreiche Reiterschlacht zeigt (Abb. 23).

Mit der Übernahme dieses konventionellen Motivs ist seine Bedeutung in Cellinis Relief jedoch nicht geklärt, zumal es sich hier um eine Szene handelt, an der Perseus nicht beteiligt ist. Überdies handelt es sich hier nicht einmal nur um einen Reiterkampf, denn vor der Stadtvedute sind deutlich Speere, Lanzen u.a.m. zu erkennen. Es ist also Fußvolk, das hinter der Gruppe im Vordergrund steht und das von dieser fast völlig verdeckt wird. Einzelne Helme sind dennoch zu sehen. So ist der Ritter, der die Fahne hält, Anführer der Fußsoldaten. Ihm entgegen reiten die beiden anderen Krieger. Somit ist hier in abgekürzter Form eine Schlacht dargestellt, die gerade vor den Toren der Stadt beginnt. Diese geschieht analog zur bevorstehenden Tötung des Ungeheuers durch Perseus.

Es liegt nahe, im Relief die Befreiung der Stadt Florenz durch Perseus-Cosimo zu sehen. Die Darstellung der Befreiung von Florenz mit Hilfe der Perseus-Andromeda-Geschichte hatte 1552 schon Vorläufer. Ein prägnantes Beispiel ist das Bild Perseus befreit Andromeda (Abb. 24), das Piero di Cosimo um 1510/15 für den Medici-Parteigänger Filippo Strozzi malte. Einen Hinweis darauf, dass Cellini mit Andromeda Florenz meinte, gibt das Stück starker Mauer, auf dem die Angekettete sitzt. Üblich wäre – wie bei Piero di Cosimo – ein Felsen. Die Analogie zwischen Vorder- und Hintergrund macht somit Sinn: Wie Perseus das Ungeheuer töten und damit Andromeda befreien wird – und man wusste ja, dass er es getan hat –, so befreit Cosimo durch militärische Stärke Florenz. Oder aber: Die Befreiung der Stadt durch Cosimo entspricht der Rettung Andromedas durch Perseus. Da weder das Ungeheuer erlegt ist noch die Schlacht begonnen hat, haben die Aussagen Gültigkeit für die Zukunft.

Bei dieser Interpretation macht der heranstürmende Jüngling Schwierigkeiten. Doch dürfte es sich aufgrund seiner Charakterisierung und der Reaktionen der beteiligten Personen um die Allegorie der Raserei handeln – das Geschlecht des Jünglings entspricht dem grammatischen des Furor. Cellini hat ihn an prominenter Stelle dargestellt und zwar so, dass er laufend aus der Stadt gekommen, also geflüchtet sein könnte. Eine Art Gasse ist deutlich zu erkennen. Sein wutverzerrtes Gesicht und der Blick auf Andromeda-Florenz, die seinen Anblick vermeidet, würden dies bestätigen – bei der erwähnten Festdekoration von 1565 waren Discordia-Medusa und Furor Pendants, die durch Cosimo überwunden sind.

Die in den Nischen des Sockels Stehenden spielen im Mythos für Perseus eine wichtige Rolle, sie tun es aber auch für Cosimo. Aufschluss über die den Göttern zugedachte Rolle geben die Inschriften und ihre Varianten, von denen es für Jupiter und Minerva je vier, für Danaë mit dem Perseusknaben sechs und für Merkur sogar sieben gibt. Sie stammen von Benedetto Varchi und Pietro Angelio da Barga, Professor an der Universität Pisa, welche sie kurz nach der Projektierung des Sockels 1548/1549 verfassten.

Als Beispiel dienen die Varianten, die zur Statuette des Jupiter gemacht wurden. Die endgültige Fassung lautet „Wenn dir, mein Sohn, jemand schaden sollte, werde ich dein Rächer sein“. Benedetto Varchi, der Autor dieser Zeilen, schlug außerdem folgende Varianten vor: „Diejenigen, die dir, Perseus, Schaden zufügen mit ihrer Hand und mit anmaßender Zunge, werden die Waffen des zürnenden Jupiter spüren.“ sowie: „Wer immer es sei, der gegen dich, mein Sohn, die Waffen erhebt, wird den Zorn und die Waffen Jupiters spüren.“ Pietro Angelio da Barga dichtete: „Wenn ich, Jupiter, der Vater des Sohnes Verteidiger bin, welcher Unreine soll es dann jemals wagen, feindliche Worte zu sprechen!?“ und „Derjenige, der in der Linken die Gorgo, in der Rechten hoch aufgerichtet die Harpe hält, wird, wenn es nötig sein sollte, auch durch diesen Blitz geschützt sein.“ Deutlich ist zweierlei: Erstens war das Kriterium zur Auswahl des endgültigen Textes seine Kürze – auf dem Kartuschenschild stand nur ein sehr begrenzter Raum zur Verfügung. Zweitens unterscheiden sich die Varianten nur in Nuancen. Dasselbe gilt auch für die Vorschläge zu den anderen Darstellungen.

Die Tatsache, dass sich die Varianten nur unwesentlich voneinander unterscheiden, macht deutlich, dass 1548/1549 ein verbindliches Konzept vorhanden war, das die Bedeutung der einzelnen Darstellungen und damit des gesamten Monuments mit Ausnahme des Reliefs festgelegt hat. Auffällig ist bei allen Varianten die Verwendung der Wunschform oder des Futurs. Das bedeutet, dass die Wünsche und Versprechungen der Dargestellten auf mythischer Ebene vor den Abenteuern des Perseus gesprochen sind, auf der Ebene des Cosimo aber zusätzlich, dass die Wünsche und Versprechungen immerwährende Gültigkeit besitzen. Das heißt nichts anderes, als dass die Dargestellten ihn schützen, ihm helfen und auf ihn hoffen. Damit überhöhen sie Cosimo, seine Herrschaft und seine Taten. Er bekommt immerwährende, überzeitliche göttliche Legitimation für sich und sein Handeln. Gleichzeitig wird eine deutliche Warnung an „Nichtkonformisten“ ausgesprochen: Wenn ihr etwas tut, was gegen den Wohltäter und Gerechten gerichtet sein sollte, dann wird euch der Blitz treffen.

Das Werk Benvenuto Cellinis ist demnach die Manifestation eines absoluten Herrschers, Sieger über die republikanische Zwietracht und Raserei, Befreier der Stadt und Garant der Eintracht. Klang das Thema der pax medicea schon in Alessandros Medaille (Abb. 15) an, bezog es Cosimo auf seine eigene Person: Die Impresen am Sockel sprechen eine deutliche Sprache. Angeregt durch gleichsam tagespolitische Ereignisse von grundlegender Bedeutung für Cosimos Stellung in der Stadt, den Sieg bei Montemurlo über die fuorusciti, ist das Monument jedoch viel mehr als die Darstellung von Tagespolitik. Es trägt den Charakter des Überzeitlichen. In diesem Sinne reihte es sich in den Kontext des seinerzeitigen Statuenschmucks am Rand des Platzes ein, wo Judith den Holofernes besiegt, David als Wächter vor dem Tor des Regierungspalastes kampfbereit jeden Gegner erwartet (Abb. 25) und wo in gleicher Funktion Herkules das Böse – Kakus ist ein sprechender Name – in die Knie zwingt.

Mit Cellini wird der Kampf zwischen Rivalen in Florenz erstmals personalisiert, das ist der große Unterschied. Denn das Perseus-Medusa-Denkmal enthält durch die Anbringung der Imprese eindeutige Hinweise auf den Aufsteller, sein Wirken und seine Selbsteinschätzung: Herzog Cosimo I. de’Medici, der als Perseus vor Augen steht.

Abbildungen (zum Vergrößern auf das jeweilige Bild klicken)

© 2024 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Alle Rechte vorbehalten.

Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.