„Besondere Leistungen für die Bewegung hat er nicht aufzuweisen.“ Bernhard Hoetger im Nationalsozialismus

Vortrag, auf Einladung des Georg-Kolbe-Museums am 25.10.1998 in Berlin gehalten

Der Titel dieses Beitrags über Bernhard Hoetger in der Zeit des Nationalsozialismus ist der Begründung des Urteils des ‚Gaugerichts der Auslands-Organisation der NSDAP‘ vom 24. Mai 1938 entnommen, durch das Bernhard Hoetger aus der Partei ausgeschlossen wurde.

Das Thema „Hoetger im Nationalsozialismus“ war bisher kein Gegenstand vertieften kunsthistorischen Forschungsinteresses, ja es war mehr oder minder tabu. Dies hat mehrere Gründe: Erstens folgten die wenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem 1874 in Dortmund-Hörde geborenen und 1949 im schweizerischen Beatenberg verstorbenen Bernhard Hoetger beschäftigten, einem durch den Künstler und seine Frau sowie die Erben aus verständlichen Gründen verbreiteten Bild: Bernhard Hoetger sei von den Nationalsozialisten als ‚entartet‘ diffamiert und angegriffen worden, seine Anbiederung an die nationalsozialistischen Machthaber gründe in einem Missverstehen, das man einem unpolitischen, nur seiner Kunst lebenden Menschen nachsehen müsse.

Dieses Bild wurde zwar verschiedentlich angekratzt, denn es gab immer zumindest Hinweise, dass Hoetger doch mehr mit dem Nationalsozialismus verbunden haben musste. Aus Pietät und wegen fehlender Quellen wurde diesem Verdacht jedoch nicht nachgegangen.

Zweitens erlauben erst seit kurzem zugängliche Quellen Einblick in Hoetgers Denken und Tun seit 1933. Es handelt sich vor allem um Briefe und Fotografien aus Hoetgers persönlichem Nachlass sowie amtliche Dokumente in Archiven, die der Forschung seit der Wende zur Verfügung stehen. Wenn der Künstler in seinen persönlichen Briefen ehrlich war – und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln –, dann wird klar, dass Hoetger über Jahre hinweg Anhänger der ‚Bewegung‘ war, dass er versuchte, sich in ihren Dienst zu stellen und ihm dies eingeschränkt auch gelang.

Anders als bei anderen Künstlern, die während des ‚Dritten Reichs‘ freiwillig oder gezwungenermaßen im Verborgenen oder im Ausland arbeiteten, kann bei Hoetger weder von einem äußeren noch von einem inneren Exil gesprochen werden: Denn sein persönliches Los war während dieser Zeit nicht durch Verfolgung bestimmt.

Hoetger lebte jahrelang im Ausland, ohne dass er dazu gezwungen worden wäre. Rückblickend schreibt er 1938: „abgereist ins Ausland zur Erholung und zum Malen“. Er lebte und arbeitete zurückgezogen, weil ihn äußere Umstände dazu zwangen, nicht weil er die national-sozialistische ‚Bewegung‘ abgelehnt hätte. Er wartete auf seine Stunde – die nicht kam.

Drittens erreichte Hoetger in seinen späten Werken mit wenigen Ausnahmen nicht mehr die künstlerische Qualität und Originalität, die ihn zuvor ausgezeichnet hatten und die ihn zu einem erfolgreichen Bildhauer werden ließen.

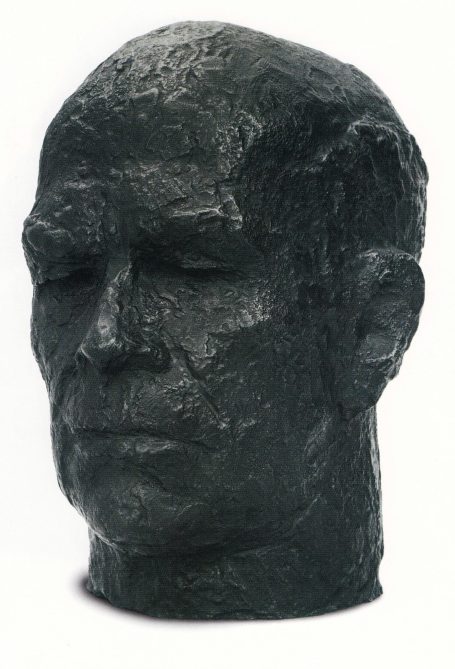

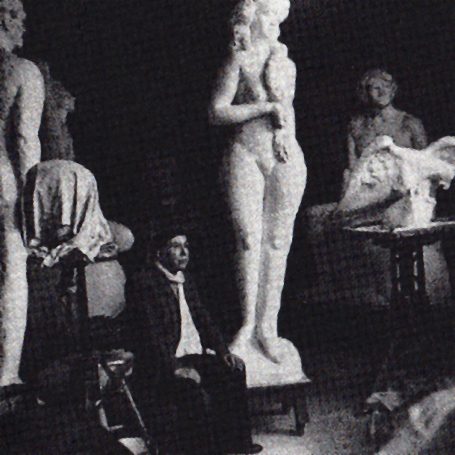

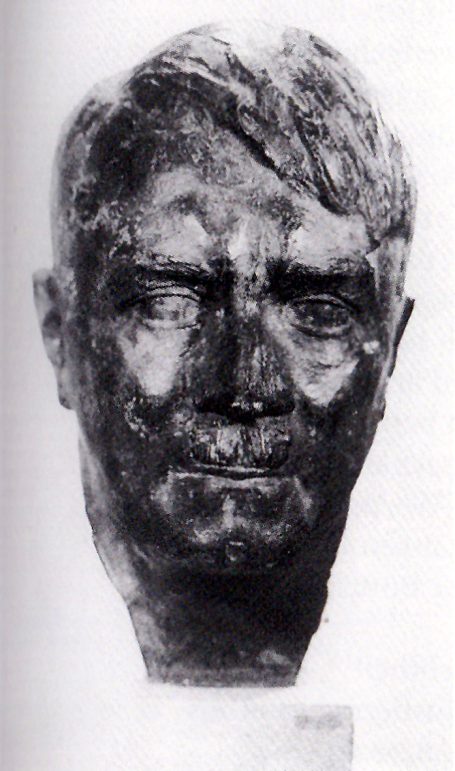

Das 1936 datierte Selbstbildnis (Abb. 1) entstand in Berlin, wo Hoetger von 1934 bis 1936 sowie von 1938 bis 1943 lebte und arbeitete. Der feste Umriss und die bewegte Oberfläche sind charakteristisch für Hoetgers Stil in den ersten Jahren des ‚Dritten Reichs‘. Das Bildnis scheint eine gewisse Niedergeschlagenheit auszustrahlen, zeigt aber vor allem in seinem Ernst ungebeugte Entschlossenheit.

Hoetger schuf dieses Selbstporträt in einer Zeit, als er schweren Angriffen von nationalsozialistischer Seite ausgesetzt war, die seiner weltanschaulichen Zuverlässigkeit galten. Vor allem im SS-Organ Das Schwarze Korps, im Lübecker General-Anzeiger, Völkischen Beobachter und in den Bremer Nachrichten sowie durch den Künstlerkollegen Fritz Mackensen oder den berüchtigten Denunzianten Walter Hansen wurde Hoetger unter anderem des ideologischen Schwankens und der künstlerischen Inkonsistenz bezichtigt.

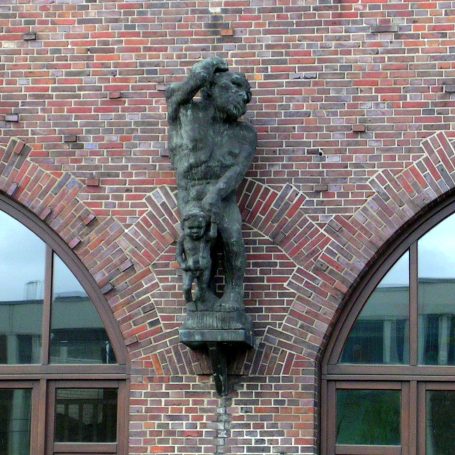

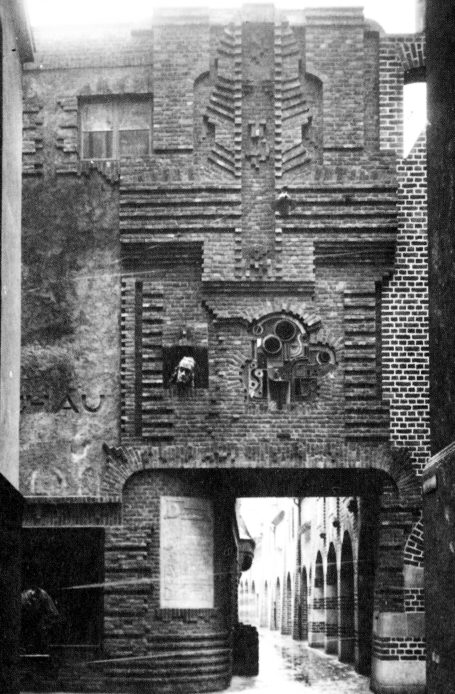

Der Künstler, der seit dem 1. Oktober 1934 Mitglied der NSDAP war, wehrte sich und wollte durch einen Prozess vor dem ‚Gaugericht der Auslands-Organisation der NSDAP‘ die offizielle Bestätigung von der Partei erreichen, dass die Anschuldigungen unzutreffend seien: 1. durch Werke in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zersetzend gewirkt zu haben, 2. durch Kunstwerke wie die Figuren am Bremer Volkshaus (Abb. 2) eine politisch links gerichtete Haltung vertreten zu haben, und 3. Nationalsozialist aus Konjunkturrücksichten geworden zu sein. Der Prozess begann 1936, er endete im Mai 1938 mit dem Ausschluss des Künstlers aus der Partei.

Das Parteigericht meint in seiner Urteilsbegründung vom 24. Mai 1938: „Besondere Leistungen für die Bewegung hat er nicht aufzuweisen.“ Weiter stellt es fest: „Das Gaugericht ist aufgrund der mündlichen Verhandlung der Überzeugung, daß der Angeschuldigte aus ehrlicher Begeisterung für die Ziele des Nationalsozialismus in die Partei eingetreten ist.“ Und es gibt seiner Hoffnung Ausdruck, „daß Hoetger, wenn er auch nicht Parteigenosse sein kann, sich nicht zurückzieht aus der alle deutschen Menschen umfassenden, von der Bewegung geführten Volksgemeinschaft und sich in der Zukunft als wertvolles aufbauendes Element in ihr erweist.“

Hoetgers Neffe Karl Bringmann, zugleich sein Rechtsanwalt und Steuerberater, schreibt am 4. Juli 1938 seinem Onkel: Ich „sprach mit Dr. Lübbe, dem Vorsitzenden des Gaugerichts. Dr. Lübbe erklärte mir, Sie seien ‚ehrenvoll aus der Partei entlassen‘. Das Gericht habe keinen Zweifel an Ihrer Ehrenhaftigkeit wie auch an Ihrer nationalsozialistischen Gesinnung gehabt. Die Umstände aus der Vergangenheit hätten es aber als angebracht erscheinen lassen, daß Sie nicht Mitglied der Partei seien. Liest man das Urteil einmal ohne Vorurteil, so erweckt es durchaus den Eindruck, als entschuldige sich das Gericht vor seiner eigenen Entscheidung. Dieser Eindruck verdient deshalb festgehalten zu werden, weil die darin zum Ausdruck kommende Einstellung des Gerichtes wichtig für Ihre kommende Arbeit in Deutschland ist. Das Urteil gibt immerhin trotz des Ergebnisses eine amtliche Handhabe gegen Ihre Verleumder, indem es feststellt, dass Ihre nationalsozialistische Gesinnung wie überhaupt Ihr anständiges Wollen und großes Können unantastbar sind. Sie haben heute und seit Jahren selbst in Ihrer künstlerischen Entwicklung Wege beschritten, die mit den Bestrebungen des Nationalsozialismus auf künstlerischem Gebiet übereinstimmen.“ Weder die persönliche und künstlerische Rehabilitation noch die „amtliche Handhabe“ hatten für Hoetger greifbare Auswirkungen, weil sie zu spät kamen.

Vor allem zwei Aspekte machten die Ideologie des Nationalsozialismus und den neuen Staat mit seinem ausgeprägten Bedürfnis nach bildkünstlerischer und architektonischer Selbstdarstellung für Bernhard Hoetger „attraktiv“:

Der ideologische Aspekt: Der Nationalsozialismus erhob die seit Jahrzehnten in ultrakonservativen und nationalchauvinistischen Kreisen vertretene Lehre, dass Deutschland und die Deutschen in jeder Hinsicht, also auch in kulturell-künstlerischer, allem und allen überlegen seien, zur staatstragenden Ideologie. Bernhard Hoetger hing seit etwa 1914 zunächst auf apolitische, romantische Weise Ideen des Nordisch-Germanischen an. Durch die Bekanntschaft mit dem Bremer Industriellen Ludwig Roselius wurde Hoetgers Schwärmerei ab 1920 konkreter und politischer.

Der finanzielle Aspekt: Bernhard Hoetger sicherte seinen Lebensunterhalt kaum durch den Verkauf von Werken auf dem Kunstmarkt: Davon lebte er nur in den Pariser Jahren von 1900 bis 1907, und zwar mehr schlecht als recht. In Deutschland lebte er hingegen ausgezeichnet von Aufträgen, die er vorwiegend aus Kreisen der Industrie und der Politik erhielt. Er hatte beinahe durchgängig jeweils einen Hauptauftraggeber, der die Grundfinanzierung sicherstellte; in dessen Nähe nahm Hoetger dann jeweils auch den Wohnsitz: Ab 1908 war Hoetgers Hauptauftraggeber Baron August von der Heydt in Wuppertal-Elberfeld, ab 1911 war es Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein in Darmstadt, ab 1916 der Keksfabrikant Hermann Bahlsen in Hannover, von 1920 bis in die dreißiger Jahre hinein schließlich der Kaffeemagnat Ludwig Roselius in Bremen. Daneben arbeitete er für andere und schuf darüber hinaus Werke, die er einem kleinen Kreis von Sammlern verkaufte.

Nach der Fertigstellung der Bremer Böttcherstraße 1931 – dem großen Projekt von Roselius und Hoetger – war der Erfolg verwöhnte und an einen aufwendigen Lebensstil gewohnte Künstler ohne nennenswerte Aufträge und konnte sein architektonisches und bildhauerisches Schaffen nicht fortsetzen.

Am 5. September 1934 stellte Adolf Hitler auf dem Reichsparteitag „die vielleicht größte kulturelle und künstlerische Auftragserteilung aller Zeiten“ in Aussicht. Rund drei Wochen später, am 1. Oktober 1934, trat Hoetger in die NSDAP ein und übersiedelte kurz darauf von Rom nach Berlin, wo er noch im selben Jahr als Maler und Bildhauer (Mitgliedsnummern M 9484 und B 1664), wenig später auch als Architekt (Mitgliedsnummer A 24018) in die Reichskammer der Bildenden Künste aufgenommen wurde.

Das Bild von Hoetger als einem ‚entarteten‘ und verfolgten Künstler kann trotz der Tatsache nicht aufrechterhalten werden, dass 1933 unter anderem seine Plastiken an der Fassade des Bremer Volkshauses von den Nationalsozialisten zerstört wurden. Von diesem sechs Bronzeplastiken umfassenden Zyklus sind die 1927 entstandenen Modelle erhalten (Abb. 3-4). Die ausdrucksstarken Plastiken des Denkmals für die geschundene Arbeiter- und Bauernschaft gehören zu den überzeugendsten und in ihrer Handschrift ganz unverwechselbaren expressiven Werken Bernhard Hoetgers.

Der nationalsozialistische Vandalismus richtete sich 1933 gezielt gegen Kunstwerke, die öffentliche Ehren- und Denkmale erklärter Feinde der ‚Bewegung‘ waren: Gewerkschaften, Kommunisten und Sozialdemokraten. Solche gegnerischen Zeichen – in welchem Maße und mit welcher Begründung auch immer – nach dem Erringen der politischen und weltanschaulichen Macht zu zerstören, hat eine Tradition, die bis in die Antike zurückreicht und bis heute fortlebt: Man denke etwa an die Glaubenseiferer, die nach dem Sieg der Reformation in einem Bildersturm zahllose Zeichen des alten Glaubens zerstörten, oder an die Entfernung von Denkmälern im ehemaligen Staatsgebiet der DDR nach der Wende.

Den Akt von 1933 entschuldigt dies nicht, stellt ihn aber in ein machtpolitisches Bezugsfeld. Er ist auch nicht im Zusammenhang mit der systematischen Schandaktion ‚Entartete Kunst‘ zu sehen. Diese wurde erst nach der ‚Gleichschaltung‘ der Kunst im Laufe des Jahres 1935 möglich. Darüber hinaus war die Zerstörung der Volkshausfiguren auch ein populistischer Akt der Nationalsozialisten, denn die Plastiken waren in der Bremer Bevölkerung unbeliebt. Artikel und Leserbriefe in Bremer Zeitungen seit 1928 belegen dies.

Bernhard Hoetger bekannte am 18. April 1933, also kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, dem Reichstagsbrand und dem Ermächtigungsgesetz: „Man hat in Bremen begonnen, meine Plastiken abzutragen. Später wird wohl der Rest meiner Tätigkeit vernichtet werden. – Mich regen diese Eingriffe nicht auf, denn ich weiß, daß bei so großen politischen Umwälzungen immer Irrtümer vorkommen – und daß ich ihr Opfer bin, kann mich nicht abschrecken, an den guten Willen der Aufbauenden zu glauben. Ich trage gern die im Gesamtbild kleinen Opfer, wenn ich weiß, daß damit der Auftrag gefördert wird. Ich glaube an das zukünftige Deutschland.“

Beinahe verzweifelt schreibt er am 6. September 1936 an seinen Freund Herbert Helfrich: „Warum darf ich nicht mit meiner wahren Begeisterung an dem großen Aufbau Deutschlands mitarbeiten und warum will man mich nicht verstehen? Denn ich habe alles, was ich konnte, getan, und meine letzten Arbeiten beweisen meine eindeutige, bewundernde Einstellung für das neue Reich. Ich werde somit in aller Stille mich durch vertiefte Arbeit vorbereiten und ich hoffe, daß man nach einigen Jahren begreift, dass man mir Unrecht getan hat. Ich bin ganz fest durchdrungen, daß die Zeit hier klärend wirkt und daß meine Arbeiten jung, stark und groß genug sein werden, unser neues Reich zu verherrlichen.“

Will man Hoetgers „Leistungen für die Bewegung“ begreifen, so sollte man nach Gattungen differenzieren: Der Künstler verstand sich seit dem Beginn seiner Karriere kurz nach 1900 zuvorderst als Bildhauer, dann auch als Architekt. Mit Werken dieser beiden Gattungen hatte er bis 1933 im In- und Ausland Erfolg gehabt und war bekannt geworden. Dies betraf im plastischen Bereich sowohl Werke, die von vornherein für die Öffentlichkeit bestimmt waren – etwa Denkmäler und Brunnen –, als auch Sammlerstücke, die durch Ausstellungen sowie durch Bücher und Kataloge Breitenwirkung erzielten. Vergleichbares galt für sein architektonisches Schaffen. Malerei und selbstständige Graphik blieben in seinem Selbstverständnis zweitrangig, auch wenn er sich ihnen zeitweise intensiv und fast ausschließlich widmete. Er tat dies in Zeiten, als er weder als Bildhauer noch Architekt arbeitete – vor allem während seiner Auslandsaufenthalte von 1931 bis 1934 und von 1936 bis 1938.

Das quantitativ beachtliche malerische Werk aus Leinwandbildern, Pastellen und Aquarellen entsprach den ästhetischen Vorstellungen der Nationalsozialisten nur bedingt. Die während des ‚Dritten Reichs‘ entstandenen Arbeiten waren aber auch nicht weit von ihnen entfernt. In der Gattung Malerei durchaus angreifbar, spielten Gemälde bei den Auseinandersetzungen um Hoetger und sein in den Jahren der Weimarer Republik geschaffenes Werk bezeichnenderweise keine Rolle.

Für Gemälde und Grafiken hatte Hoetger einen Abnehmerkreis. Zu ihm gehörte unter anderem auch der nordamerikanische Journalist Bruce Lockwood. Dieser – selbst Nationalsozialist und wohlmeinender Freund Hoetgers – bereitete 1936/1937 eine Ausstellung mit Gemälden, Pastellen und Aquarellen in den USA vor, die jedoch nicht zustande kam. Zeitweise erwog Hoetger ernsthaft, zu Lockwood in die USA auszuwandern.

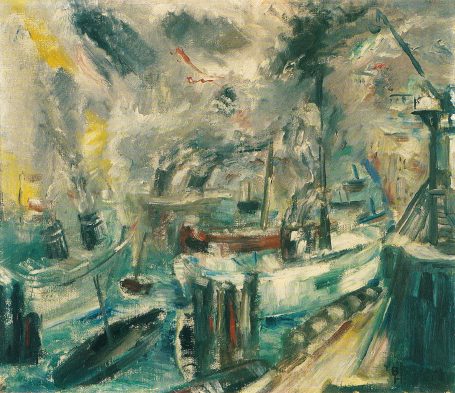

Zu den 15 Ölbildern aus dem Jahr 1936 schreibt Lockwood am 2. Juli 1937 in nicht einwandfrei übersetztem Deutsch an Hoetger: „Ich muß Dir offen gestehen, daß ich enttäuscht bin. Die Ölbilder haben nicht die lebendig-ausdrucksvolle Konzeption Deiner Wasserfarben und Pastelle. Die Farbe mangelt an Kraft; die Komposition der Elemente reicht nicht an Dein früheres Werk heran. Die Sonnenblumen (Abb. 5) wirken so schwer an Gewicht, daß sie aus dem Bild herauszufallen scheinen, und die Blumen selbst, das Gelb darin, zeigt weder die lebendige Farbqualität noch die Endgültigkeit der Form, die ich als notwendig empfinde.“ Lockwood kritisiert also Komposition, Naturtreue und das Unvollendete der Form – Hoetger ist ihm offenbar zu modern. Dieselben Kriterien wendet der Amerikaner für die Landschaftsbilder an (Abb. 6), wenn er fortfährt: „Weiter: die Hafenstücke z.B. haben einen skizzenhaften, impressionismusähnlichen, virtuosenhaften Charakter, der mir im großen und ganzen nicht gefällt. Am wenigsten mag ich die Schweizer Stücke. Die Schweizer Landschaften sind fast qualvoll. Die Farben sind halb realistisch halb phantasiemäßig beeinflußt, in einer Art, die dem hohen geistigen und künstlerischen Niveau eines Hoetger nicht entspricht.“

Bei dem um 1936 entstandenen Gemälde Der Zeppelin über Gebirgslandschaft in der Schweiz (Abb. 7) z. B. nahm Hoetger sich – seinem Augeneindruck folgend – in impressionistischer Manier die Freiheit, Wolken nicht nur weiß und grau, sondern auch grünlich und rötlich zu malen.

Lockwood – aus seiner erzkonservativen Sicht nicht völlig einverstanden mit Hoetgers ‚moderner‘ Malerei – schließt seinen Brief: „Jedoch, nichts von all dem, was ich Dir hier sage, will bedeuten, daß ich mich nicht weiter hier in den USA für Dich einsetzen werde. Und der Kunsthändler, der sich während der großen Ausstellung, die leider bis zum Herbst verschoben werden mußte, mit den Bildern beschäftigen wird, findet sie sehr schön. Man sollte sie leicht verkaufen können.“

Dass der größte Teil von Hoetgers Schaffen zwischen 1933 und 1943 – und das gilt jetzt für Graphik, Malerei, Bildwerke und Architektur – der breiten Öffentlichkeit unbekannt blieb, lag unter anderem an den ausbleibenden Ausstellungsmöglichkeiten:

1937 bemühte sich Hoetger, auf der Großen Deutschen Kunstausstellung, die als erste nationalsozialistische Leistungsschau vom 18. Juli bis zum 31. Oktober im Haus der Deutschen Kunst zu München gezeigt wurde, mit drei neuen Großbronzen vertreten zu sein. Trotz der Fürsprache sehr einflussreicher Parteifunktionäre scheiterte er, denn Hitler persönlich traf die Auswahl.

Ohne Erfolg fragte Hoetger noch Ende 1942 brieflich bei Arno Breker nach der Möglichkeit, neue Arbeiten im Haus der Deutschen Kunst auszustellen. In diesem Brief dankt er darüber hinaus dem „offiziell anerkannten, ersten Fachmann und Bildhauer des Reiches“ pflichtschuldig für seine Förderung und die Fürsprache bei Reichsminister Albert Speer.

Bedingt durch Mangel an Geld und Material umfasste das plastische Schaffen Hoetgers in den 1930er Jahren viele kleinformatige Werke, zu denen auch die jeweils 22 cm hohen Kleinplastiken Kugelstoßer und Diskuswerfer (Abb. 8) aus dem Jahr 1937 gehören: Menschen in Bewegung darzustellen, ist für einen Bildhauer und Plastiker an sich von hohem Reiz. „Leibesertüchtigung“ aber war als Mittel und als Ausdruck der Volksgesundheit auch ein zentrales Element in der nationalsozialistischen Bildungsarbeit. Siegreiche Leistungssportler zeugten von der Überlegenheit der germanischen Rasse, sodass Sport auch ein wichtiger Teil nationalsozialistischer Propaganda war. Somit sind Hoetgers Sportler völlig zeitgemäß.

Des Weiteren entstanden in jenen Jahren zahlreiche Tierplastiken, z. B. das 29 cm hohe Dromedar von 1941 (Abb. 9). Die künstlerisch ebenso reiz- wie anspruchsvolle Darstellung von Tieren hat Hoetger seit etwa 1910 wiederholt beschäftigt. Seine vor allem in keramischen Materialien ausgeführten Tierplastiken verkauften sich darüber hinaus gut. Auch im ‚Dritten Reich‘ waren Tierdarstellungen natürlich ein unverfängliches und beliebtes Sujet.

Dem Selbstverständnis des Künstlers folgend stehen im Folgenden das plastische und architektonische Schaffen Hoetgers für die Öffentlichkeit im Mittelpunkt. In den Gattungen Plastik und Baukunst wollte er unter den Machthabern des ‚Dritten Reichs‘ die bisher erfolgreiche Karriere fortsetzen. Für diese spielten Skulptur und Architektur eine zentrale Rolle.

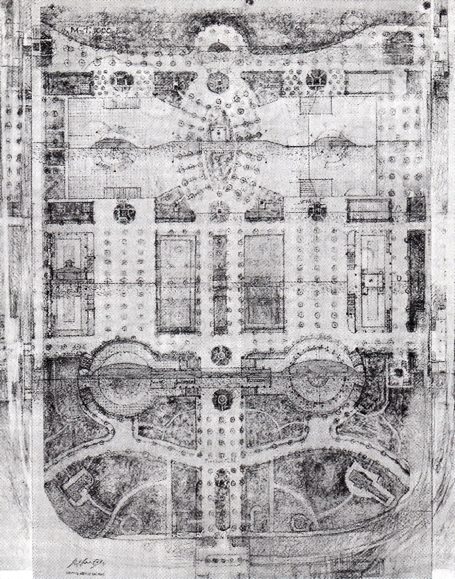

Hoetgers künstlerische, vom Geist des Nationalsozialismus getragene Tätigkeit setzte 1934 mit einem Paukenschlag ein: den Entwürfen und Modellen zu einem Europäischen Kraftfeld und Deutschen Forum (Abb. 10-13). Mit diesem ebenso spektakulären wie liebedienerischen Projekt hat sich die Hoetger-Forschung bislang kaum beschäftigt.

Die Planungen begannen 1934 in Rom, wo sich Hoetger im Frühjahr 1934 niedergelassen hatte. Hier lernte er Herbert Helfrich kennen. Helfrich, 1909 geboren und deutlich jünger als Hoetger, war als Architekt später für das Reichsluftfahrtministerium tätig und unter anderem am Ausbau des Berliner Zentralflughafens Tempelhof beteiligt.

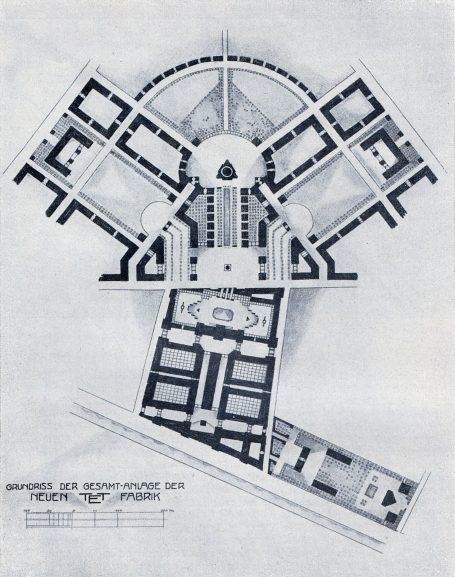

Das Projekt Europäisches Kraftfeld bzw. Deutsches Forum stand unter der konzeptionellen und künstlerischen Leitung Hoetgers. Er hatte Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung städtebaulicher Aufgaben, die unter programmatischen Leitgedanken standen: den Platanenhain in Darmstadt (1912-1914) sowie die TET-Stadt (Abb. 14-15) und die Hindenburg-Ehrung in Hannover (1916-1919).

Bereits in Rom entstand in Zusammenarbeit mit Helfrich ein wohl kleinformatiges Modell, das nur durch Schriftquellen fassbar ist. Unmittelbar nach der Übersiedlung Hoetgers in die Reichshauptstadt, wo er von November 1934 bis September 1936 im Hause Helfrichs lebte und arbeitete, entwickelten die beiden das Projekt weiter. Im Verlauf der Arbeiten wurde aus dem Europäischen Kraftfeld das Deutsche Forum.

Hoetger und Helfrich begannen just dann mit der Planung zu einem Kraftfeld, als Hitler „die vielleicht größte kulturelle und künstlerische Auftragserteilung aller Zeiten“ in Aussicht gestellt hatte und Albert Speer mit dem Ausbau des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg betraut wurde. Das von Hoetger und Helfrich projektierte Kraftfeld bzw. Forum stand der Gigantomanie der Speer‘schen Planung für Nürnberg in nichts nach. Im historischen Rückblick ist der vom Schwarzen Korps und anderen gegen Hoetger erhobene Vorwurf, er sei Nationalsozialist „aus Konjunkturrücksichten geworden“, nicht von der Hand zu weisen.

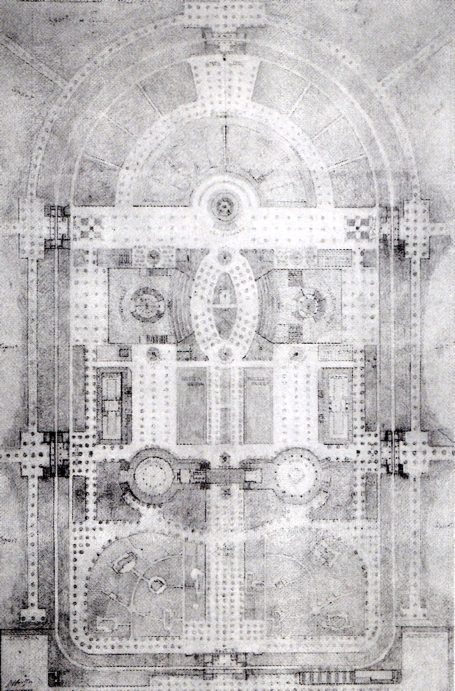

Vier Planungen sind zu unterscheiden: Das erste, wegen der Betonung des „Europäischen“ wohl in Rom entstandene Projekt eines Kraftfeldes (Abb. 10) ist skizzenhaft und trägt die Handschrift Hoetgers. In der zweiten Phase (Abb. 11), die durch einen sauber gezeichneten Plan dokumentiert ist, wurde die Ursprungskonzeption überarbeitet, d. h. erweitert und präzisiert. Vor allem wurde das Europäische Kraftfeld im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie eingedeutscht.

Während die erste und zweite Planung von einer unbestimmten, flachen Geländeform ausgehen, setzen die beiden folgenden Konzeptionen eine bestimmte, jedoch nicht zu lokalisierende hügelige Landschaft voraus.

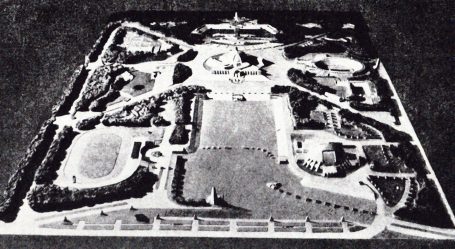

In der dritten Planungsphase (Abb. 12) erfuhr das Projekt die tiefgreifende Veränderung: Umstrukturierung der Gesamtanlage und Einführung der unmissverständlich nationalsozialistischen Komponente, sodass aus dem Europäischen Kraftfeld das Deutsche Forum wurde. Diese Phase ist durch das Modell des Kuppelbaus über hakenkreuzförmigem Grundriss dokumentiert. Das großformatige Modell der vierten und letzten Planung (Abb. 13) wurde von Ende November bis Dezember 1935 durch Ludwig Roselius in Bremen, dann ab 28. Februar 1936 in der Städtischen Kunsthalle Nürnberg ausgestellt und durch eine Faltkarte mit Abbildung und erklärendem Text veröffentlicht.

Schauen wir uns die Planungen etwas genauer an: Hoetgers früheste Planung ist durch einen im Maßstab 1:1000 gezeichneten Grundriss des Kernbereichs der Anlage überliefert (Abb. 10). Dieses Zentrum der Anlage sollte eine Fläche von ca. 800 Metern in der Länge und ca. 600 Metern in der Breite umfassen. Von den Umfahrungsstraßen aus ist es durch fünf monumentale Toranlagen von drei Seiten her zugänglich und achsensymmetrisch aufgebaut. Eine breite, zum Teil als „Freilichtmuseum“ ausgewiesene Allee führt von Westen auf die im Osten, in einem künstlich geschaffenen Geländeausschnitt gelegene „Europa-Kuppel“ zu. Gegenüber der Mittelachse leicht nach links verschoben, durchläuft die Allee vier in Längsrichtung aufeinanderfolgende Bereiche: 1. den Bereich mit den beiden durch eine breite Brückenanlage miteinander verbundenen Rundbauten – „Europäische Krafthalle“ und „Europäische Festhalle“, 2. den parterreartig angelegten Bereich mit rechteckigen Wasserbecken und zwei spiegelbildlich an die äußere Geländegrenze gerückten Bauten für ein „Europäisches Museum“ links und ein „Museum“ rechts, 3. den Bereich mit erhöhtem ellipsenförmigen Kern und zwei weiteren Rundbauten, die über großen quadratischen Sockeln aufragen – „Europa-Halle“ und „Deutschland-Halle“, bis sie den vierten Bereich mit der abgesenkten „Europa-Kuppel“ erreicht.

Der Bereich mit „Europa-Halle“ und „Deutschland-Halle“ wird von vier Türmen ausgezeichnet: „Siegfried-Turm“ und „St. Michael-Turm“ im Westen bzw. „Parsifal-Turm“ und „Roland-Turm“ im Osten.

In der folgenden Planungsphase vergrößerte Hoetger die Grundfläche des Areals und korrigierte die Schwächen des ersten Entwurfs. Er hielt jedoch an der Grundkonzeption der Anlage, besonders an ihrer Ausrichtung auf den dezentral angeordneten Kuppelbau im Osten fest.

Gegenüber dem ersten Entwurf lässt der ebenfalls im Maßstab 1:1000 gezeichnete Grundriss der zweiten Planung (Abb. 11), der den von Hoetger geschriebenen Titel „Europäisches Kraftfeld“ trägt, Veränderungen und Ergänzungen erkennen: Der von Sportanlagen und Parkplätzen umgebene Kern der Anlage ist vergrößert und besitzt einen halbrunden Abschluss mit Eingangstor im Osten. Die Bestimmungen der Gebäude sind nun – von Westen nach Osten – folgendermaßen angegeben: „Krafthalle“ und „Festhalle“, zwei Museen sowie „Europa-Halle“ und „Deutschland-Halle“. Letztgenannte ist jetzt von zwei rechteckigen Gebäuden begleitet: „Friedenshalle“ und „Abwehrhalle“. Neu sind auch die beiden Skulpturen an den Spitzen des ellipsenförmigen Platzes: „Lämmergeier“ und „Wächter“. Der gegenüber der „Europa-Kuppel“ deutlich vergrößerte Rundbau ist jetzt zu einer „Heldenhalle“ mit großer Freitreppe im Westen und zugeordnetem „Versammlungsplatz“ und Amphitheater im Osten geworden.

Eindeutschung und Nazifizierung der Konzeption sind evident. Sie finden ihren Ausdruck im Skulpturenschmuck, vor allem aber in der „Heldenhalle“. Auch wenn die Bestimmung der Halle durch weitere Quellen nicht überliefert ist, kann aus der Lage, den Dimensionen und den halbkreisförmigen Stufenrängen geschlossen werden, dass sie als Zentrum für Massenfeierlichkeiten geplant war. Es liegt nahe, hier entweder an die alljährlich im März stattfindenden Feiern zu Ehren der gefallenen Helden („Heldengedenktag“) oder gar an die seit 1923 jeweils am 9. November zu Ehren der „Blutzeugen der Bewegung“ mit großem Pathos inszenierten Kultveranstaltungen zu denken. Deren endgültige Form wurde zwischen 1933 und 1935 entwickelt. Diese von Hoetger erdachte Halle sollte also allem Anschein nach ein Zweckbau für den nationalsozialistischen Festkalender sein.

Der von Hoetger 1935 im Grundriss vorgelegte Entwurf des Europäischen Kraftfeldes entspricht in seiner Gigantomanie, in einer technisch anspruchsvollen Architektur, die traditionelle in vereinfachte monumentale Formen übersetzt, und in der „deutschen“ Ikonographie mit usurpatorischen Tendenzen nationalsozialistischen Vorstellungen von derartigen Anlagen. Sie trägt darüber hinaus allen Erfordernissen der ‚Bewegung‘ zur Selbstdarstellung nach innen und außen Rechnung: Heldenehrung („Heldenhalle“), ‚Kraft durch Freude‘ (die miteinander verbundenen „Krafthalle“ und „Festhalle“), Ausstellung deutscher bzw. nationalsozialistischer (Kultur-)Leistungen (Museen), Aufmärsche und sonstige Veranstaltungen unter freiem Himmel u. a. m. Insofern ist Hoetgers Europäisches Kraftfeld mehr als nur eine Architekturphantasie.

In den beiden folgenden Planungsphasen erfuhr das Projekt eine grundlegende Überarbeitung, die auch eine konzeptionelle und formale Klärung mit sich brachte.

Die Anlage ist fortan nicht mehr geostet, sondern hat ihre Längserstreckung in Süd-Nord-Richtung. Es liegt nahe, dies mit der von Hoetger und Helfrich erwähnten Einbettung in eine hügelige Landschaft zu erklären. Diese neue Ausrichtung dürfte auch die Aufgabe der dezentralen „Heldenhalle“ zugunsten eines Kuppelbaus mit sich gebracht haben, der sich im Zentrum der Anlage erhebt.

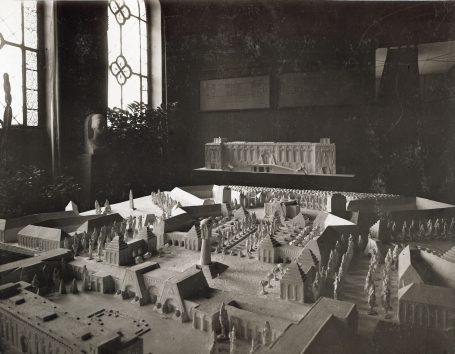

Erstmals wird die grundlegende konzeptionelle Veränderung in dem großformatigen Gipsmodell eines Kuppelbaus fassbar (Abb. 12), der von hufeisenförmigen, in zwei Rängen ansteigenden Sitzreihen umgeben ist. Er bildet das Ende einer zentralen Allee und steht gleichzeitig in der Achse von diagonal verlaufenden, baumbestandenen Straßen.

In dieser Konzeption verbindet Hoetger die Motive der Allee und des Amphitheaters seiner zweiten Planung mit solchen, die das später entstandene großformatige Modell des Deutschen Forums aufweist: Form des Kuppelbaus und Diagonalalleen. Daher bildet das von Hoetger angefertigte Modell des zentralen Kuppelbaus eine Zwischenstufe – die dritte Planungsphase.

Hinsichtlich der Einbindung des Kuppelbaus in das Wegesystem ist dieser Entwurf wenig befriedigend: So kann z. B. der in der Senke um das Gebäude herum zur Verfügung stehende Raum kaum die von den breiten Aufmarschstraßen zufließenden Menschenmassen fassen.

Mit Ausnahme des Architekturmotivs der Kuppel hat das Gebäude der dritten Planung nichts mit der vorangegangenen „Heldenhalle“ gemein. Vielmehr ist die Kuppel jetzt umgeben von winkelförmigen Trabanten mit begehbaren Flachdächern, die hakenkreuzförmig um sie herum angeordnet sind. Durch das Hakenkreuz, das Zeichen der ‚Bewegung‘, erfährt der Nachfolger der runden „Heldenhalle“ einen sprechenden, in seiner Eindeutigkeit kaum zu überbietenden Verweis auf den Nationalsozialismus.

Die vierte und endgültige Planung (Abb. 13) wurde von Ludwig Roselius mit Schreiben vom 21. Dezember 1935 dem fränkischen Gauleiter Julius Streicher, einer der einflussreichsten Parteigrößen in der unmittelbaren Umgebung Hitlers, vermittelt.

Roselius nennt als Autor nur Herbert Helfrich. Er empfiehlt Julius Streicher, das „Modell eines Thingplatzes oder eines Forums“ in Nürnberg auszustellen, denn die Anlage würde dem Kunstempfinden Hitlers und seinen Wünschen und Absichten voll und ganz entsprechen.

Gegenüber den vorangegangenen drei Planungen zeichnet sich die vierte Fassung aus durch: eine vereinfachte Gesamtanlage, die Vergrößerung der für Massenveranstaltungen unter freiem Himmel nutzbaren Flächen einschließlich Sport-, Theater- und Weihestätten, die Streichung der Museumsbauten und die Zurücknahme des monumentalen skulpturalen Schmucks.

Der wichtigste Unterschied besteht jedoch in der Reduzierung der Hallenbauten auf zwei – allein die ursprünglich fünf großen Kuppelhallen hätten immense Baukosten verursacht. Die „Kongreßhalle“ vorne rechts war als Mehrzweckbau für Veranstaltungen zur Bildung des Parteivolkes konzipiert. Der „Kultbau“, das allseitig von Freiflächen großzügig umgebene „Herz der Anlage“, sollte Ort der nationalsozialistisch-pseudoreligiösen Glaubensbildung und -festigung sein. Er erhebt sich über einem hakenkreuzförmigen Grundriss und wird durch den Reichsadler als Hoheitszeichen bekrönt.

Durch die konzeptionelle Vereinfachung und die Senkung der zur Errichtung erforderlichen Baukosten gewann das Projekt größere Realitätsnähe. An dieser Neufassung hatte Helfrich seinen Anteil, der mit den Gepflogenheiten der Nationalsozialisten Erfahrung hatte. Nicht zuletzt deshalb steht diese Fassung der offiziellen Baupraxis näher als die Entwürfe Hoetgers. Dennoch war dieser nach wie vor federführend, denn sein Name steht auf der Faltkarte an erster Stelle.

Seit Ende 1935 wurde Helfrich im Zusammenhang mit dem Deutschen Forum in den Vordergrund gestellt. Das Projekt unter dem Namen eines „unbedingt sicheren und zuverlässigen Parteigenossen“, wie Helfrich mehrfach genannt wird, weiterzutreiben, steigerte die Chancen auf Verwirklichung. Dies umso mehr, als Hoetger in der SS-Presse als unzuverlässig angegriffen wurde. Das Schwarze Korps schreibt z. B. am 26. März 1936 über Hoetger: „Er und seine Propagandisten bemühen sich, sein Schaffen rückwirkend im ‚nordischen Glanz‘ erstrahlen zu lassen. Ausgerechnet die Stadt der nationalsozialistischen Tradition [d. h. Nürnberg] hat er sich ausgesucht, um für sein Hakenkreuzforum zu werben. Wer garantiert dafür, daß dieses hakenkreuzlerische Forumsprojekt ja doch nichts anderes gewesen sei als eine ganz üble Pflaume, ein humorvoller Protest gegen das herrschende Nazi-Regime?“

Um Hoetger Schützenhilfe zu leisten, veröffentlichte der befreundete Kunsthistoriker Nikola Michailow im Februar 1936 Artikel zum bildhauerischen und architektonischen Werk. In dem Beitrag zur Architektur heißt es: „Das Dritte Reich hat seine bisher sichtbarste und größte künstlerische Formung in einer neuen Baukunst gefunden, die Ausdruck eines universalen staatlichen Kulturwollens ist. Die neuen Staatsbauten in München, Nürnberg und Berlin sind das Sinnbild einer geeinten und starken Nation. Sie sind eindeutige Zeugen dafür, daß eine große politische Idee ihre historisch sinnfälligste Gestalt in der Architektur findet. Seit drei Jahren arbeitet Hoetger gemeinsam mit dem jungen westfälischen Architekten Helfrich an einem riesigen Projekt, in dem das ganze Leben der Nation sinnhafte architektonische Gestalt erhalten soll. In diesem Plan scheint die schöpferische Synthese aller fruchtbaren Lösungen und Errungenschaften der neuen Baukunst enthalten zu sein.“

Dass die Realisierung des Deutschen Forums trotz aller Bemühungen durch Hoetgers Freunde je wirklich ernsthaft betrieben werden konnte, ist unwahrscheinlich. Denn ohne den Künstler beim Namen zu nennen, belegte Hitler in seiner Parteitagsrede vom 9. September 1936 Hoetgers Schaffen mit dem bekannten Verdikt: „Wir haben nichts zu tun mit jenen Elementen, die den Nationalsozialismus nur vom Hören und Sagen her kennen und ihn daher nur zu leicht verwechseln mit undefinierbaren nordischen Phrasen, und die nur in irgendeinem sagenhaften atlantischen Kulturkreis ihre Motivforschungen beginnen. Der Nationalsozialismus lehnt diese Art von Böttcher-Straßen-Kultur schärfstens ab.“

Das Großprojekt des Kraftfeldes bzw. Forums der Jahre 1934 bis 1936 kam nicht über das Modellstadium hinaus. Doch beschäftigte sich Hoetger bis 1943 in Form von zum Teil großformatigen Entwürfen mit dem skulpturalen Schmuck dieses Forums oder eines vergleichbaren Ortes nationalsozialistischer Selbstdarstellung.

Eine Aufnahme aus dem Jahre 1941 (Abb. 16) zeigt Hoetger in seinem Atelier des 1938 nach eigenen Plänen erbauten Wohnhauses in Berlin-Frohnau, umgeben von neuen in Gips ausgeführten Entwürfen. In der Mitte rechts ist das Modell des Reichsadlers zu sehen, den Hoetger als Bekrönung für den „Kultbau“ des Deutschen Forums vorgesehen hatte, die monumentale Männerstatue links vorne könnte das Modell für den Wächter der zweiten Kraftfeld-Planung sein. Im Depot des Museums am Ostwall in Dortmund, das den privaten künstlerischen Nachlass Hoetgers verwahrt, befindet sich der im Hintergrund aufgestellte weit überlebensgroße Soldatenkopf mit Helm – nur ein Beispiel für ähnliche nationalsozialistische Monstrositäten.

Während das Forum eine freie und das heißt auch: aus Überzeugung entstandene Planung war, handelte es sich bei Hoetgers nächstem für die Öffentlichkeit bestimmten Werk um einen Auftrag von Ludwig Roselius. Aber Hoetger schuf das rund 16 m² große, vergoldete Bronzerelief Lichtbringer (Abb. 17) auch als Beweis „wie sehr ich unseren Führer und seine Taten verehre. Wie gerne hätten wir [d.h. Roselius und Hoetger] auf das Relief die Jahreszahl 1933 eingeschnitten.“

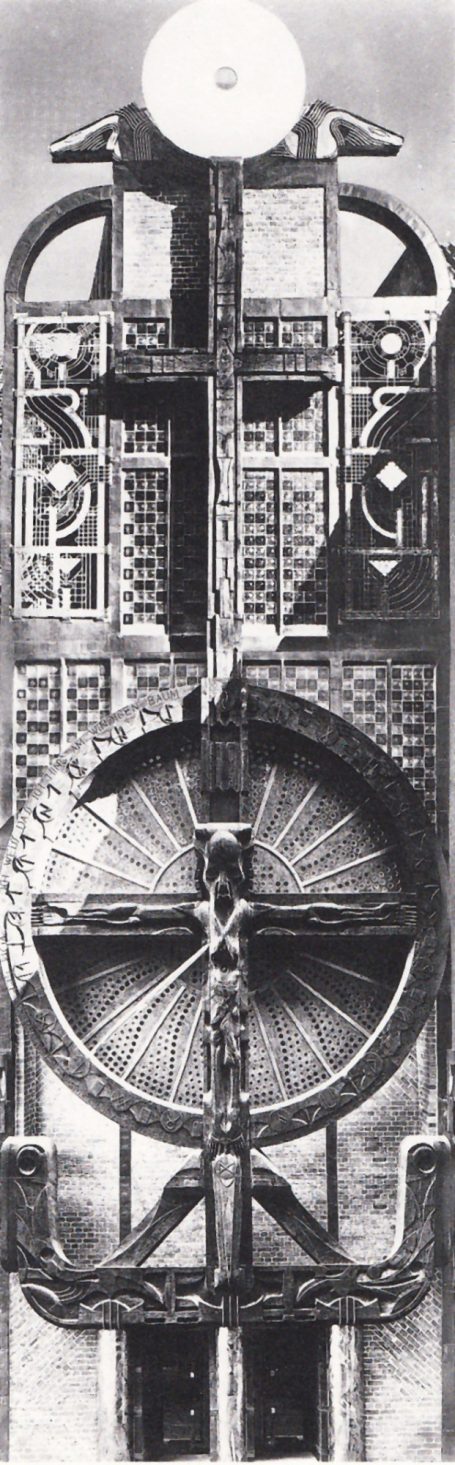

Im April 1936 wurde der Lichtbringer über dem Eingang zur Bremer Böttcherstraße angebracht (Abb. 18-19). Damit war die Neugestaltung dieser Außenfassade abgeschlossen. Ludwig Roselius, der Initiator und Eigentümer der Straße, versuchte durch diese Veränderung sich selbst, seinen Künstler und das gemeinsame Werk Böttcherstraße aus der Schusslinie nationalsozialistischer Polemik zu bringen und sie in den neuen Zeiten zu verankern.

Die Darstellung wird von dem diagonal im Quadrat verharrenden, eigenartig steifen, schlanken Jüngling beherrscht, der als Personifikation des Nationalsozialismus oder gar Adolf Hitlers verstanden werden konnte und sollte. An einen heiligen Michael erinnernd, hält er in seiner Rechten ein blankes Flammenschwert, den linken Arm hat er ausgestreckt. Die abgewinkelte linke Hand und das Schwert bedrohen den dreiköpfigen Drachen, der sich am unteren Rand des Relieffeldes aufbäumt, während oberhalb des Jünglings von der Sonnenscheibe ausgehendes Licht das Dunkel auflöst. Zwischen Drachen und Jüngling wenden sich miniaturhaft kleine Menschen in zeitgenössischer einfacher Tracht dem übermächtigen Lichtbringer zu.

Die dieser starr proklamatorisch gefügten und formal nicht völlig bewältigten Darstellung innewohnende Verbeugung vor dem neuen Regime und seinem ‚Führer‘ verschärfte wider Erwarten die Polemik, die in Hitlers Äußerung auf dem Reichsparteitag von 1936 gipfelte: „Der Nationalsozialismus lehnt diese Art von Böttcher-Straßen-Kultur schärfstens ab.“

Es ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, warum Hitler in seiner ‚Kulturrede‘ ausgerechnet die Böttcherstraße als Beispiel für ‚Verfallskunst‘ geißelte. Doch sind dafür wohl zwei Gründe namhaft zu machen: Erstens wollte Hitler Roselius als einflussreiche Persönlichkeit des Wirtschafts- und Kulturlebens treffen, zweitens kannte der ‚Führer‘ nur die Böttcherstraße als prominentes Beispiel neuer Architektur. Hitler und Roselius waren seit 1923 persönlich miteinander bekannt, und der ‚Führer‘ drängte ihn um 1930, seine Sammlung moderner Kunst – wohl vor allem der Bilder Paula Modersohn-Beckers – zur Finanzierung der Machtübernahme zu veräußern, was Roselius jedoch ablehnte: „Die Machtübernahme wäre dann bestimmt 2 Jahre früher eingetreten, und dem deutschen Volk wäre viel Leid erspart.“ Trotz Roselius’ Weigerung fand wohl 1932 ein Vieraugengespräch zwischen den beiden statt, das unter anderem die Böttcherstaße und Hoetger zum Thema hatte. Roselius dürfte Hitler bei dieser Gelegenheit sein Buch über die Böttcherstraße überreicht haben, das fortan zu dessen 16 Kunstbücher umfassender Münchener Privatbibliothek gehörte. Unmittelbar nach der für Roselius als Person und Geschäftsmann sowie für sein Werk und „seinen“ Künstler gefährlichen Parteitagsrede ließ er seine Beziehungen spielen und richtete am 18. September 1936 an den Bremer Bürgermeister Otto Heider ein langes Schreiben, in dem es unter anderem heißt: „Den Eingang der Böttcherstraße habe ich [...] geändert. Die dort jetzt angebrachte große Bronze stellt den Sieg unseres Führers über die Mächte der Finsternis dar. [...] Eine Beanstandung ist von keiner Seite erfolgt. Alle Nationalsozialisten, die ich bisher gesprochen habe, sind von dieser Lösung sehr eingenommen. [...] Ich möchte nicht, daß ein Werk wie die Böttcherstrasse [...] als Dorn im Auge der Partei verfällt, die unser Deutschland gerettet hat und der wir alle zu Dank verpflichtet sind. Mir würde ja auch das ganze Leben keinen Spaß mehr machen, wenn ich immer mit dem Gefühl herumlaufen sollte, etwas getan zu haben, das gegen den Wunsch unseres Führers ist.“ Anfang November 1936 stellte Roselius klar: „Die Böttcherstrasse ist errichtet worden im Gegensatz zu den Grundsätzen des Kommunismus und des Baustils des Kommunismus wie Deutschland ihn im Bauhausstil und seiner Vernichtung künstlerischer individueller Tätigkeit kennen gelernt hat. Die Böttcherstrasse ist also kein Zeichen der Verfallszeit, sondern ein Versuch, dem deutschen Volk wieder deutsches Denken beizubringen.“

Am 21. Oktober 1936 entschied Hitler, dass die Böttcherstraße für die Nachwelt zu erhalten sei „als ein abschreckendes Beispiel dafür, was in der Zeit vor unserer Machtübernahme als Kultur und Baukunst ausgegeben worden sei.“ Auf Veranlassung von Albert Speer wurde die Böttcherstraße am 7. Mai 1937 unter Denkmalschutz gestellt.

Ludwig Roselius hatte mit der Böttcherstraße verschiedene Ziele verfolgt, die bereits kurz angeklungen sind. Folgende Passagen aus seinem 1932 erschienenen Buch sind präziser: „Ich [Roselius] will versinnbildlichen, daß aus Verfall und Schmutz ein reines und starkes Deutschtum entstehen muß, wenn Tradition sich mit Wahrheit und kühner Schöpfung paart.“ – „Die Wiedererrichtung der Böttcherstraße ist ein Versuch, deutsch zu denken. Das was nach dem Kriege bei uns an starken Heimatsgedanken in der Luft lag, sollte dort festgehalten werden.“ – „Wir müssen wissen, daß es letzten Endes der ‚deutsche Geist‘ ist, den unsere Feinde bekämpfen, weil sie ihn nicht verstehen. Wir müssen uns deshalb in unserem eigenen Volkstum verankern und den ‚deutschen Geist‘ unzerstörbar machen.“ – „Ich führe durch praktische Beweise dem Beschauer vor, daß die Kunst der ganzen Welt in Abhängigkeit steht von der weit älteren germanischen Kultur.“

Hitlers Verdikt gegen die Böttcherstraße und die „Böttcher-Straßen-Kultur“ richtete sich gegen solche im Kern romantischen und idealistischen Auffassungen des ‚Nordischen‘ und ‚Germanischen‘ sowie gegen eine diffuse Urgeschichts-Forschung und nahm die Kritik der beiden großen christlichen Kirchen an der unorthodoxen Parallelisierung von Odin und Christus an der Fassade des Atlantis-Hauses in sich auf (Abb. 20). Die Exponenten dieser „Böttcherstraßen-Kultur“, Ludwig Roselius, Herman Wirth, Alfred Faust und – irrig – Georg Biermann, wurden als vermeintliche „Clique“ dargestellt, der Hoetger als Architekt wichtiger Bauten und Schöpfer ihres Bauschmuckes nolens volens angehörte. In einem Brief vom 15. September 1936 nahm der Künstler zu diesem Sachverhalt Stellung: Er hält fest, dass es bis 1931 keine Clique gegeben habe, und betont, er hätte einer Gruppe, die nicht mit dem Nationalsozialismus konform gegangen wäre, nie hätte angehören können. Seine eigene Auffassung einer nordischen, d. h. germanischen, von fremden Einflüssen gereinigten Form, wie sie in der Böttcherstraße zum Ausdruck gebracht werden sollte, sei „bestimmt nationalsozialistisch und deutsch“. Auch wenn er hier „Formfehler“ begangen hätte, so würden seine neuen Arbeiten – besonders das Lichtbinger-Relief – doch beweisen, dass sie mit der Auffassung der ‚Bewegung‘ übereinstimmten. Dies sei ihm sehr wichtig, denn er würde den Nationalsozialismus als „Erlösung“ betrachten. 1931 hätte er Deutschland unter anderem verlassen, weil er „die bösartigen Angriffe der jüdischen Presse nicht mehr ertragen konnte.“ Wie für jeden guten Auslandsdeutschen, so wäre es auch für ihn vordringliche Aufgabe, stetig Positives über das neue Deutschland zu berichten, um herrschende Missverständnisse auszuräumen.

Hoetger und sein Auftraggeber waren der festen Ansicht, mit dem Lichtbringer die umstrittene Straße in die neue Zeit einbinden zu können – ein Versuch, der letztlich scheiterte. Für Hoetger brachte das monumentale Werk nicht die erhoffte Anerkennung, ein zuverlässig am Aufbau des ‚Dritten Reichs‘ mitarbeitender Künstler zu sein.

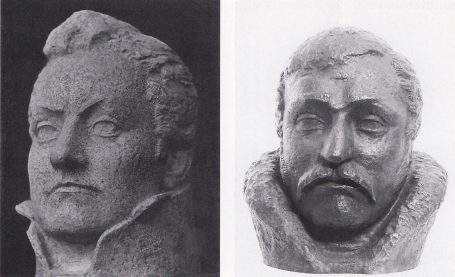

Etwa zeitgleich mit dem Lichtbringer-Relief entstand eine ganze Reihe weiterer Plastiken mit opportunen Themen. Hierzu gehört die Büste Paracelsus (Abb. 21), von der es mehrere Güsse gibt. Paracelsus war ein Thema im Sinne der Zeit: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, lebte von 1493 bis 1541 und zählt zu den bedeutendsten deutschen Ärzten und Naturwissenschaftlern der Reformationszeit. Wie andere Persönlichkeiten der frühen Neuzeit wurde auch Paracelsus von den Nationalsozialisten vereinnahmt, und zwar als hervorragender deutscher Gelehrter und als Vertreter des streitbaren Germanentums. So gedachte man ihm bei dem Festumzug Zweitausend Jahre Deutsche Kultur anlässlich der Einweihung des Hauses der Deutschen Kunst in München am 18. Juli 1937 auf dem Wagen Die deutsche Wissenschaft zur Zeit der Renaissance.

Ähnlich wie das Thema ist auch die Gestaltung des in der Tradition der Charakterköpfe stehenden Gelehrtenporträts opportun. Hoetger ging bei Physiognomie, Kopfhaltung und Kleidung von Porträtvorlagen des 16. Jahrhunderts aus. Formal nahm er seine noch vor wenigen Jahren expressive Gestaltung zurück und erinnerte sich an seine Anfänge in Paris. Diese Erinnerung fand bei Paracelsus vor allem in der Oberflächenbehandlung ihren Niederschlag. Sofern das Menschenbild den Auffassungen des Nationalsozialismus entsprach, war eine derartige Oberflächenbehandlung nicht anstößig – auch bei Plastiken von Georg Kolbe, Richard Scheibe und Gerhard Marcks ist sie zu beobachten

Es scheint jedoch, als hätte dieser Rückgriff bei Hoetger einen spezifischeren Grund: Auguste Rodin, der wohl berühmteste Bildhauer und Plastiker jener Zeit und Exponent plastisch bewegter, durch Licht und Schatten modellierter Oberflächen, wurde von Hoetger bei der Verteidigung seiner Kunst gegenüber dem ‚Gaugericht der NSDAP‘ als wichtiger „Zeuge“ ins Feld geführt. Hoetger schreibt z. B. am 3. April 1937: „Der rein künstlerische [d. h. der apolitische und finanzinteressenlose] Entstehungsprozeß meiner Werke wird durch das Zeugnis unserer größten verstorbenen Bildhauer: Altmeister Adolf Hildebrand, Bildhauer August Rodin bestätigt.“ Hoetger konnte aus gutem Grund hoffen, sich mit solchen Plastiken offizielle Anerkennung verschaffen und erfolgreich werden zu können. Denn niemand Geringerer als der bereits erwähnte Julius Streicher, der fränkische Gauleiter mit Sitz in Nürnberg, besaß spätestens im Oktober 1936 einen Guss des Paracelsus. Roselius schrieb Hoetger am 29. Oktober 1936: „Arbeite ruhig weiter, wie Du letzthin in Deutschland gearbeitet hast. Setzt Du Dich wie in Nürnberg auch an anderen Stellen durch, so wird vielleicht auch der Führer auf Deine Kunst aufmerksam und Du findest dann wohl auch bei ihm die Anerkennung, die Dir gebührt.“

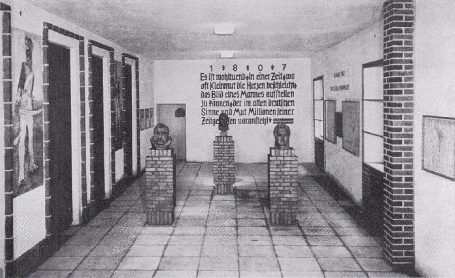

Die Paracelsus-Büste spielte für Hoetgers folgenden Auftrag eine wichtige Rolle, bildete sie doch die Referenz für die beiden überlebensgroßen Köpfe von August Neidhardt von Gneisenau und Ferdinand von Schill (Abb. 22). Diese wurden im Mai 1937 in der „Ehren- und Gedächtnishalle 1807“ des kulturgeschichtlichen Museums in Kolberg aufgestellt (Abb. 23). Die historische Aufnahme zeigt links Hoetgers Schill, rechts den Gneisenau. In der Mitte ist Gerhard Marcks‘ Nettelbeck aufgestellt. Bei den Dargestellten handelt es sich um Männer, die während der napoleonischen Befreiungskriege den Fall der Stadt Kolberg verhinderten.

Nikola Michailow, Kunsthistoriker und Kolberger Museumsdirektor, der mit Hoetger befreundet war und ihn nach Kräften unterstützte, teilte dem Künstler am 21. September 1936 mit, dass er den Auftrag zur Einrichtung zweier kulturgeschichtlicher Museen in Kolberg erhalten hätte. Eine Woche später stellte er Roselius brieflich das Projekt einer Halle zu Ehren von Nettelbeck, Schill und Gneisenau vor, die für die ganze Nation gedacht sei und in den Einweihungen und feierliche Begebenheiten für Partei und Volk stattfinden sollen. Er würde den befreundeten Hoetger gern mit den Köpfen beauftragen, denn er wüßte niemanden, der diese Aufgabe besser lösen könnte. Hoetger akzeptierte, gab aber zu bedenken, dass es zu Schwierigkeiten kommen könne, wenn sein Name mit den Köpfen in Zusammenhang gebracht werde.

Michailow bat Hoetger tatsächlich, sich zunächst nur an den Gneisenau zu machen. Eine Weile schien es, als müsse sich Hoetger mit diesem Kopf begnügen, denn der junge Museumsdirektor wollte aus Rücksicht auf die lokalpolitische Situation Gerhard Marcks mit mindestens zwei Köpfen beauftragen: „Marcks ist besonders gut beim Kultusministerium angeschrieben.“ Am 1. Februar 1937 teilte Michailow Hoetger dann aber mit, dass er auch das Schill-Bildnis machen könne.

Als Porträtvorlagen standen Hoetger für Gneisenau Fotos nach Bildnissen, für Schill Fotos der Totenmaske zur Verfügung. Von den Fotovorlagen ausgehend, gab der Plastiker beiden Büsten eine feste, einfache und dadurch monumentale Form mit bewegter Oberfläche. Hoetger erklärte die Absichten, die er mit dieser Gestaltung verfolgte, am 22. März 1937: „Die Büsten sind bestimmt für viele Augen; die meisten dieser Augen suchen keine künstlerische Außerseite [d. h. Extravaganz], sie wollen von dem, was sie sehen, einfach u. klar angeregt werden. Es kommen ‚sogar sone u. sone‘ und wenn sogar ‚sone‘ kommen, dann müssen sie dennoch erfaßt werden. Das ist allein möglich durch Einfachheit der Form und strahlenden Geist, der durch die Form begriffen werden kann. Verbogenheit, plastische Sonderheiten und geistvolle Gestaltungen im Sinne moderner Plastik sind aber nicht angetan, einfach zu werden, noch weniger aber sind für ‚gerade sone‘ Rätsel geeignet.“

Es ist deutlich, dass Hoetger mit diesem Konzept die von den Nationalsozialisten massiv vertretene Forderung nach der Allgemeinverständlichkeit von Kunst erfüllte. Die Büsten blieben unbeanstandet: Das ‚Gaugericht der Auslands-Organisation der NSDAP‘, dem die jüngsten Plastiken wohl als Fotos vorlagen, bescheinigt Hoetger 1938 ausdrücklich, dass die letzten Werke „in jeder Hinsicht positiv zu werten sind und großes Können und tiefes Wollen zeigen.“

Hoetgers letzte Auftragswerke während des ‚Dritten Reichs‘ und das heißt: seine letzten Auftragswerke überhaupt, waren bis vor kurzem völlig unbekannt. Es handelt sich um acht monumentale Reliefs für die Luftwaffenschule in Greifswald (Abb. 24-26).

Die Arbeit für die Luftwaffe in Greifswald begann Hoetger im September 1938 und beendete sie im Laufe des Jahres 1939. Hinweise auf die Beteiligung Hoetgers an einem größeren architektonischen Projekt finden sich bereits in Briefen von Mai und Juni 1938. Hier wird die Rolle Herbert Helfrichs benannt: Er war als Architekt der Luftwaffe bei der Bauleitung der „Flieger-Lehrtruppen Greifswald“ tätig. In dieser Funktion vermittelte er den Auftrag an Hoetger, für das neue Gebäude der dortigen Luftwaffenschule zu arbeiten. Er löste damit ein Versprechen ein, das wiederholt in der Korrespondenz auftaucht: „Sobald ich mich selbständig mache und Sie in die Heimat wollen, arbeiten wir zusammen. Ich baue mir eine gute Position aus und habe von der Zukunft nur Gutes zu erhoffen. Von meiner Zukunft sollen Sie erhalten so viel, daß wir beide glücklich in der Arbeit werden. Ich werde stolz sein, wenn ich meine ganze Kraft einsetzen kann, wenn es für Sie gilt, so wie früher, so heute und auch später.“

Von den mindestens acht hochrechteckigen Steinreliefs, die zur Rahmung von Eingangstüren am Gebäudeäußeren dienten, sind Fotos zweier Darstellungen überliefert. Hoetger hat sie auf der Rückseite eigenhändig beschriftet: „Unsere Sieger in Feindesland“ und „Wehrhaftigkeit“. Das Relief Unsere Sieger in Feindesland (Abb. 24) stellt einen sehr jungen Fallschirmspringer dar, der kampfentschlossen herniederschwebt, während die Darstellung Wehrhaftigkeit (Abb. 25) einen jungen Soldaten zeigt, der Pfeile (?) in der Hand hält, während ein kleiner Knabe den Bogen spannt. Offenbar unterweist der Soldat das Kind.

Neben den beiden Fotos der ausgeführten Reliefs sind sieben Aufnahmen von Entwürfen überliefert. Das Foto des Wehrhaftigkeit-Entwurfs (Abb. 26) legt nahe, dass dieser kleinformatig in plastischem Material – vermutlich gefärbtem Gips – ausgeführt war. Sind die ausgeführten Reliefs von kaum zu überbietender trockener und harter Machart, sodass die Ausführung wohl einem anderen Künstler zu verdanken ist, zeigen die Entwürfe einen Duktus, der die Eigenhändigkeit Hoetgers nahelegt.

Das überlieferte Material erlaubt es nicht, das ikonographische Gesamtprogramm exakt zu benennen. Selbstverständlich aber ließ es die Verdienste der Wehrmacht und speziell wohl der Luftwaffe in strahlendem Glanz erscheinen.

Bernhard Hoetger, der durch das Parteigerichtsurteil vom Mai 1938 zwar aus der NSDAP ausgeschlossen worden, aber persönlich und mit seinen jüngsten Werken – im Sinne der Nationalsozialisten – auch künstlerisch rehabilitiert war, arbeitete 1938/1939 als Nicht-Parteimitglied durch die Vermittlung Helfrichs für die deutsche Luftwaffe. Der Künstler zog sich also tatsächlich nicht „aus der alle deutschen Menschen umfassenden von der Bewegung geführten Volksgemeinschaft“ zurück, sondern erwies sich „als wertvolles aufbauendes Element in ihr“ – wenn auch nur an marginaler Stelle.

In diesen Kontext gehört wohl auch das 1939 entstandene Bildnis Adolf Hitler: Am 22. September 1939 stellte Hoetger der „Seehandel A.G. Bremen [...] Für gelieferte Bronzebüste ‚Hitler‘“ eintausend Reichsmark in Rechnung. Der Preis deutet darauf hin, dass es sich um ein großformatiges Werk gehandelt hat, denn für die Köpfe Gneisenau und Schill hatte Hoetger 1936/1937 sechshundert Reichsmark pro Stück erhalten. Angeblich waren im Garten des 1969 abgerissenen Hoetger‘schen Wohnhauses in Berlin-Frohnau Büsten von Adolf Hitler und Hermann Göring vergraben. 1987 tauchte eine Hoetger zugeschriebene Hitler-Büste im Berliner Handel auf (Abb. 27).

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Bernhard Hoetger war zwischen 1933 und mindestens 1943 Anhänger der nationalsozialistischen ‚Bewegung‘. Es gab Phasen, in denen Hoetgers Zustimmung begeistert war, und solche, die eher von Verzweiflung an der künstlerischen Isolation bestimmt waren. Dies ist nur unter der Voraussetzung verständlich, dass der Künstler mehr tun wollte, als ihm möglich war. Dass er trotz relativer künstlerischer Erfolglosigkeit jahrelang an der Befürwortung des Nationalsozialismus festhielt, unterscheidet diese Affinität von seiner früheren sprunghaften Begeisterung für politische und philosophische Ideen: für sozialkritische Richtungen der Pariser Jahre oder für die kommunistisch mitbestimmten Ideale der ‚Novembergruppe‘ und des ‚Arbeitsrats für Kunst‘ 1918/1919. Unter dem Eindruck von Ludwig Roselius stehend und von ihm finanziell weitgehend abhängig, geriet Hoetgers nordisch-germanische Schwärmerei in ein nationalchauvinistisches, politisches Fahrwasser. Dies hinderte ihn nicht, gleichsam zwischendurch unter anderem die Volkshausfiguren für Bremen zu schaffen.

Hoetgers Schwanken zwischen weltanschaulichen Positionen, das sich seit etwa 1920 eindeutig der konservativ-reaktionären zuneigte, ist aufgehoben in einem an Realitäten wenig interessierten Idealismus, dem ehrenvollen Glauben an Aufbruch und Fortschritt, an eine Entwicklung hin zum Besseren, der Sehnsucht nach Einfachheit und Ursprünglichkeit.

Unter diesen Voraussetzungen ist es nachvollziehbar, dass er sich 1933 für die nationalsozialistische ‚Bewegung‘ begeisterte. Anders als viele Deutsche jedoch, die in der politisch, geistig und künstlerisch so vielgestaltigen Weimarer Republik zur Elite gehört hatten, blieb Hoetger im „Glauben an die Bewegung“ fest, selbst um den Preis des Verrats an jüdischen Freunden und Förderern früherer Jahre, zu denen Paul Cassirer, Alfred Flechtheim, Georg Biermann oder Kasimir Edschmid gehört hatten. Am 28. September 1936 schreibt er an Roselius: „Wir träumten einen deutschen, ja einen nordischen Traum, bestimmt aber war unser Schaffen weder von einem jüdisch noch bolschewistisch-internationalem Geist beeinträchtigt. Wir standen schon durch unser Suchen nach Gestaltung unserer Niedersachsentypen in dem Kreis, der alles Fremdartige ablehnte. Dadurch wurde die Feindschaft der Juden zu unserer Kunst gefördert.“

Durch Vermittlung von Freunden und Vertrauten, die Ämter im nationalsozialistischen Staat bekleideten bzw. eng mit der ‚Bewegung‘ verbunden waren, konnte Hoetger einige wenige Werke mit Öffentlichkeitswirkung schaffen: 1936 den Lichtbringer für Bremen und die in mehreren Güssen verbreitete Büste Paracelsus, 1936-1937 die Köpfe Gneisenau und Schill für das Kolberger Museum sowie 1938-1939 Reliefs für die Luftwaffenschule Greifswald. Das in den Jahren 1934-1936 entwickelte Projekt des Deutschen Forums hatte zwar keine Aussicht auf Verwirklichung, doch wurde der großformatige Modellentwurf zweimal ausgestellt.

1938 erkannte man offiziell Hoetgers tiefes nationalsozialistisches ‚Wollen‘ – vor allem seine plastischen Werke waren zudem inzwischen formal und inhaltlich „linientreu“. Als ihm das ‚Gaugericht‘ die künstlerische und persönliche Integrität im Sinne des Nationalsozialismus bescheinigte, war es für eine Karriere zu spät; doch vor dem Beginn des Krieges, der die Vergabe öffentlicher Kunstaufträge zum Erliegen brachte, arbeitete er noch für die Luftwaffenschule Greifswald. Bis dahin war Hoetger von persönlichen Intrigen, die um den expressionistischen Niedersachsenstein (Abb. 28) in Worpswede kreisten, und politischer Ränke vor allem im Zusammenhang mit der Böttcherstraße betroffen.

Hoetgers Selbstverliebtheit, sein unzweifelhaft hohes künstlerisches Ethos und sein Glaube an eine reine Ideen- und Ausdruckskunst ließen ihn nicht erkennen, dass er Verantwortung für die Gemeinschaft trug: „Ganz allein ist nur die Tatsache für mich wesentlich, dass ich leben kann, um ungestört arbeiten zu können“, schreibt er am 1. November 1936.

Verändert man ihr ideologisches Vorzeichen, so trifft die Urteilsbegründung des ‚Gaugerichts‘ von 1938 den Kern: „Es kann Hoetger nicht geglaubt werden, daß er sich des Zusammen-hangs von Kunst und Politik bei seinen Werken nicht bewußt gewesen ist. Einem Menschen von seinen Fähigkeiten mußte es ohne weiteres klar werden, daß er eine politische Einstellung zu erkennen gab, wenn er es zuließ, daß ein Entwurf von ihm als Denkmal für die gefallenen Kommunisten ausgeführt wurde [‚Pietà‘ auf dem Waller Friedhof, Bremen] und er eine Ebert-Büste an öffentlicher Aufstellung in Hörde schuf; ebenso wie er durch seine Beteiligung an dem Aufruf des roten ‚Arbeitsrats für Kunst‘ eine politische Meinung zu erkennen gab. Bei dem Angeschuldigten handelt es sich um eine überragende Persönlichkeit, deren Meinungsäußerungen sowohl in künstlerischer wie aber auch in politischer Hinsicht ein ganz besonderes Gewicht zukommt. Hoetger vermittelt den Eindruck, als ob es sich bei ihm um eine im Grunde tragische Persönlichkeit handelt.“

Abbildungen (zum Vergrößern auf das jeweilige Bild klicken)

© 2024 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Alle Rechte vorbehalten.

Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.